蘆花と水俣

平成三十年(2018年)12月8日は、德冨蘆花(とくとみろくわ 德冨健次郞 1868-1927)が生まれてから百五十年目にあたる。蘆花は 1868年(明治元年)十月二十五日(新暦12月8日)に肥後國(ひごのくに)細川藩水俣手永(みなまたてなが 現在の熊本県水俣市)濱(はま)村に生まれた。

四ツ手網(よつであみ)一つ朝日にかゝりて、紫の紗(さ)の如く光れり。網の上に白羽(はくう)の如く白銀(はくぎん)の如くキラキラと輝やくものあり。氷片(こほり)のかゝれるなり。

德冨健次郞著 『自然と人生』(民友社)1900年(明治三十三年)

|

蘆花の文章は、生きる実感に基づいて書かれている。繊細かつ具体的な細部の描写に優れ、そこに真実のきらめきを見ようとするものであり、読む者を魅了する。

蘆花の作品『死の蔭に』(大江書房)1917年(大正六年)の中に、著者(入口善久)の家が牧の内の「茅葺(かやぶき)の家」として記されている。

そのころ牧ノ内は農家が数戸しかない村であった。著者(入口善久)の家では江戸時代以前から近くの山腹に自家の守護神を祀(まつ)り、今も牧ノ内の「山の神」として残っている。そのすぐ北東の山麓に德冨家歴代の墓所があり、蘆花もそこを訪れていたようである。

著者(入口善久)の庭の南の一角には「知行(ちぎやう)田」といって江戸時代に代々年貢を免除された田の跡が残っている。また、北の小屋のある一角は德冨家から譲り受けた土地である。

|

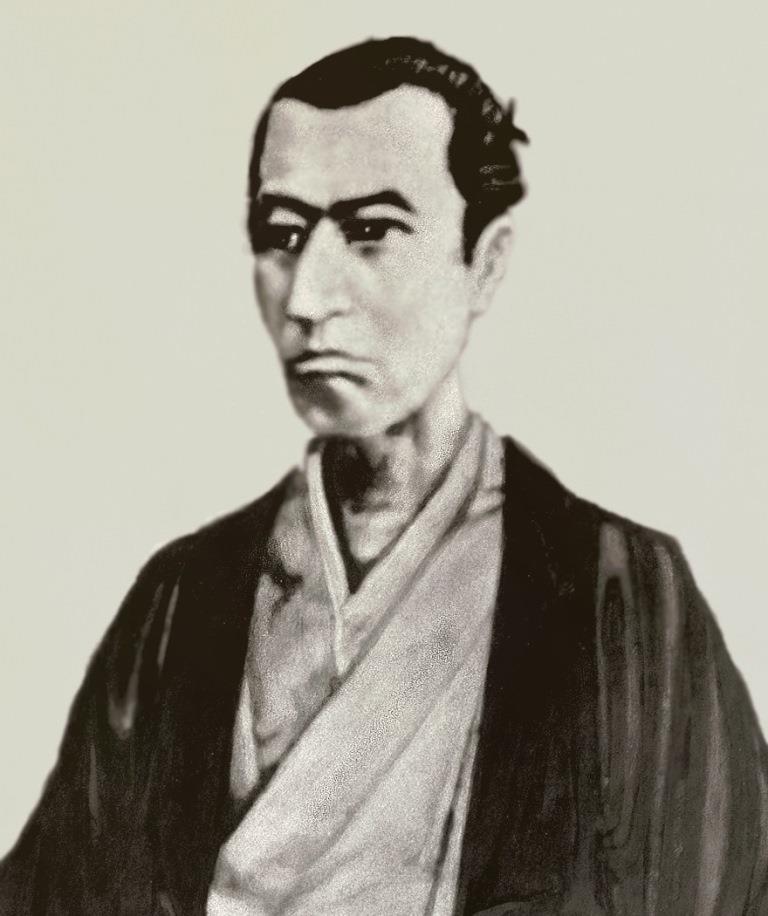

德冨蘆花(1868-1927)

|

本書は蘆花の珠玉の作品である『靑山白雲(せいざんはくうん)』(1898年3月)や『自然と人生』(1900年8月)などをとり上げている。

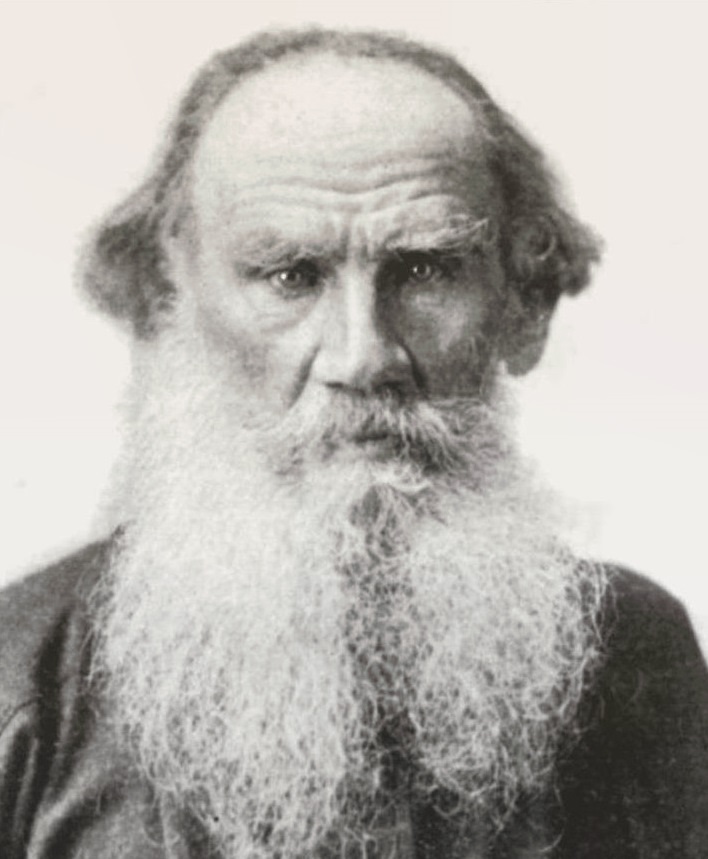

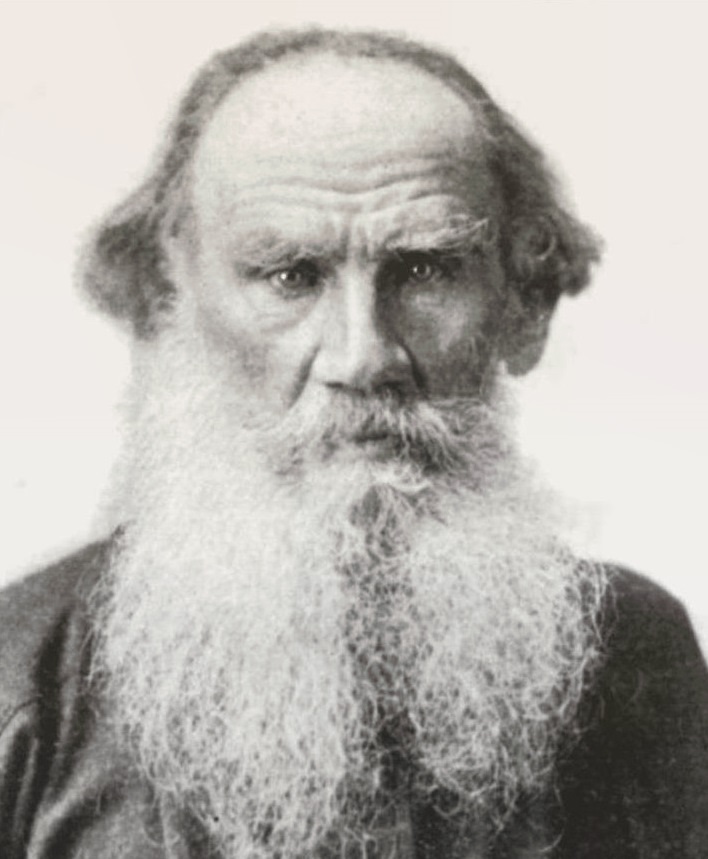

蘆花は 1906年(明治三十九年)に帝政ロシアの地にトルストイ(Leo N. Tolstoy 1828-1910)七十九歳を訪ねた。そこでトルストイの「土を耕し他の力に賴らずして生活する者が國の力也」という土に生きる教えに感銘を受けたようである。(德冨健次郞著『順禮紀行(じゅんれいきかう)』 (警醒社書店 1906年12月)翌 1907年(明治四十年)に入ると、東京府北多摩郡千歳(ちとせ)村粕谷字南耕地(かすやあざみなみかうち)の古家と土地を購入して移り住んだ。

| (左)秋水書院 (右)梅花書院

(東京府北多摩郡千歳村粕谷「恆春園」)

|

蘆花は、そこで晴耕雨読(せいこううどく)の生活を送った。その後約二十年間、1927年(昭和二年)9月18日に群馬縣の伊香保(いかほ)で逝去するまでここで過ごした。

蘆花は1918年(大正七年)3月5日にそこを「恆春園(こうしゅんゑん)」と名付けた。その中には、草葺(くさぶき)屋根の旧・表書院とよばれる「梅花書院」や新・奥書院とよばれる「秋水書院(しうすいしょゐん)」などがある。

「秋水書院」は 1911年(明治四十四年)に烏山(からすやま)の二十五坪の古家を買い取って移築したもので、3月に完成した。その建前(棟上げ)の日が幸德秋水(かうとくしうすい 傳次郞 1871-1911)らの処刑の日(1月24日)であったため、事件に対する思いから幸德秋水の名に因(ちな)んで名付けたものである。蘆花の書斎・寝室となっていた。

|

蘆花と愛子

(東京都立蘆花恒春園蔵)

|

蘆花没後十年の 1937年(昭和十二年)2月に、これらの書院を含む木造平屋建 3棟等は、妻・愛子(1874-1947)から土地 3,698.92坪、墓地 120坪、そのほかの遺品とともに東京市(当時)に寄贈された。

現在、東京都立「芦花公園」とよばれる公園は東京都世田谷区にあり、周りの広場などを含めると、総敷地面積が二万四千坪を超え、古い武藏野(むさしの)の面影(おもかげ)を残している。その公園の一角にある「蘆花恒春園」の中には蘆花・愛子夫妻の旧居や墓もあり、記念館では収蔵された著作物や蘆花が使った農具などが一般公開されている。近くに京王線・芦花公園駅(新宿起点で 9.1キロメートル)や世田谷区立芦花小学校、同芦花中学校、東京都立芦花高等学校などもあって、蘆花の名は広く知られ、多くの人に親しまれている。

| (左)秋水書院 (右)梅花書院

(東京都世田谷区 蘆花恒春園 2018年5月 写真提供 入口紀男)

|

自然を愛し、土に生きようとした蘆花。地上の人間の野望の世界をよそに、高い見地からよりよく生きることの意味を私たちに教え続ける。その作品には一貫してヒューマニズムが感じられる。

本書は広く読者の皆さまに蘆花について限られた紙面でなるべく正確にお伝えするために、蘆花の作品から原文をなるべく多くそのままお示しする内容とした。蘆花は多くの文章を旧漢字、歴史的かな遣(づか)いを用いて書いた。比較的新しく刊行された出版物では新漢字、現代かな遣いが用いられている。本書では当時の固有名詞は旧漢字としたほか、文章を引用するにあたっては出典の通りに記載することとし、その出典名を表記した。水俣で生まれた明治の文豪・蘆花をご理解いただくための一助となれば幸いである。

|

秋水書院の落葉(1975年11月2日)

|

なお、右は、著者(入口善久)が 1975年(昭和五十年)11月の休日に東京都世田谷区の芦花公園を訪れたときの、秋水書院前のダイオウショウ(大王松)の落葉の写真である。読者の皆さまの前には何の足しにもならないが、ここに掲載する。

著者(入口善久)は本書の刊行について、兄・入口紀男(熊本大学名誉教授・大学院社会文化科学研究科客員教授・前附属図書館長)が主宰する研究室・自由塾からの要請に基づいて、浅学菲才を顧みずこれを執筆したものである。この段なにとぞご容赦をお願いしたい。

平成二十九年十一月二十七日(平成三十年七月一日一部加筆)

水俣市牧ノ内の拙宅にて著者識す

第一章 蘆花の『靑山白雲』

目次へ行く

蘆花は 1868年(明治元年)10月25日(新暦 1868年12月8日)に肥後國(ひごのくに)細川藩水俣手永(みなまたてなが 現在の熊本県水俣市)濱村に生まれた。手永は幾つかの村落が集まったもので、細川藩独特の行政区画であった。

江戸時代後期の歴史家、思想家として知られる賴山陽(らいさんやう 襄 幼名久太郞 1781-1832)が 1818年(文政元年)3月6日に故郷の廣島藩から門人・後藤松陰(ごたうしやうゐん 機 世張 通称春藏、俊藏 1797-1864 儒者、詩人 著書に『日本外史補』『春草詩抄』『松陰詩稿』がある)を伴って西遊の途についた。

|

水俣の亀齢(嶺)峠から遠方に霧島連山を望む

(2017年2月 著者撮影) |

同年十月(旧暦)薩摩國(さつまのくに)から肥後國に入るとき水俣の龜嶺峠(きれいたうげ)にさしかかった。そのとき櫻岳(あうがく 桜島)、阿蘇、溫山(をんざん 雲仙岳)、霧嶠(むけう 霧島連山)の眺望の美しさに感嘆して「過龜嶺臨眺諸岳蓋肥薩日隅分界處也(きれいによぎりて しょがくをりんちょうす けだしひさつにちぐうぶんかいのところなり)」と題する五言古詩の漢詩を詠(よ)んだ。主著『日本外史』(1826年)を完成する数年前の数え三十九歳のときであった。

以下はその最初の部分である。

賴山陽 「過龜嶺臨眺諸岳蓋肥薩日隅分界處也」

一嶺蟠四國 瞰視萬山低 雄拔者五六 指點自不迷

櫻岳在吾後 依依未分攜 阿蘇在吾面 迎笑如相徯

溫山與霧嶠 俯仰東又西 何圖九國秀 攅簇擁馬蹄

(訳) 一嶺四國に蟠(わだかま)る 瞰視(かんし)すれば萬山(ばんざん)低し 雄拔するもの五六 指點(してん)自(みづか)ら迷はず 櫻岳(あうがく)吾後(わがうしろ)にあり 依々(いゝ)未(いま)だ携(けい)を分(わか)たず 阿蘇吾面(わがめん)にあり 迎(むか)へ笑(わらつ)て相(あひ)徯(ま)つが如し 溫山(をんざん)と霧洲(むけう)と 俯仰(ふぎやう)東又西(ひがしまたにし) 何ぞ圖(はか)らん九國の秀(しう) 攅簇(さんぞく)馬蹄(ばてい)を擁(よう)す

岡田正之校閲・中村德助選註『山陽詩鈔新釋』(日進堂書店) 1911年3月

|

|

賴山陽(1781-1832)

(帆足杏雨筆 京都大学総合博物館蔵)

|

賴山陽は、肥後國に入ると父・賴春水(らいしゅんすい 1746-1816)の旧友で熊本藩校・時習館(じしふくわん)教授の辛島鹽井(からしまえんせゐ 1755-1839)六十四歳に挨拶した。八月二十九日(旧暦)に松橋(まつばせ)村から舟で不知火海(八代海)を南下し、天草島に寄泊のうえ佐敷(さしき)村に上陸してそこの宿場に投泊した。陸路で津奈木(つなぎ)村に入り、深水春山(ふかみしゅんざん)方に寄泊。綱樹嶺(つなぎのみね 津奈木太郎)を越えて水俣の德冨本家(德冨太藏美親 よしちか)に寄泊した。また、德冨分家の德冨太善次美信(よしのぶ 1796-1885)を訪ねた。美信は猪一郞(ゐいちらう 蘇峰 1863-1957)・健次郞(蘆花)の祖父である。美信は当時数え二十二歳であり、辛島鹽井の高弟で鶴眠(かくみん)と号していた。山陽はその夜、行李(こうり)の中から『日本外史』の草稿を取り出して遅くまで推敲していたという。山陽はその後薩摩國へ行き、伊佐(いさ)郡から再び水俣の龜嶺峠にさしかかって前記の漢詩を詠んだ。

|

(左)史跡 水俣書堂跡 (右)史跡 德冨久貞旧邸跡

(水俣市浜町 2017年7月 著者撮影)

|

蘆花の兄・德富猪一郞(蘇峰)が著して1926年(大正十五年)11月に刊行した『賴山陽』(民友社)には 1818年(文政元年)十月二日に「夜、水俣着、大庄屋深水一郞右衞門(信孚 のぶたか)方一泊。昨日『過龜嶺』詩を錄して主人に示す」とある。同じ十月二日には「祖母の一族にて、享保廿年(1735年)正月に(薩摩國から長崎へ行く途中)この地に客(かく)死せし道工彦文(だうくひこふみ 四十二歳)の墓を弔す」とある。蘇峰は「春水の母は道工氏で、山陽が肥後葦北水俣の葬地にて弔うたる歌人彦文の血統である」としている。

賴山陽は、1812年(文化九年)の三十三歳のとき川中島の戰いを詠んだ「題不識庵擊機山圖(ふしきあん きざんをうつのづにだいす)」という題の起句「鞭聲肅肅夜過河(べんせいしゆくしゆく よるかはをわたる)」の七言絶句の漢詩でもよく知られる。また、1818年三十九歳のときの「泊天草洋(あまくさなだにはくす)」と題する「雲耶山耶呉耶越(くもか やまか ごか えつか)」で始まる七言古詩でもよく知られている。

|

德冨一敬(九十歳)・久子(八十三歳)

1911年(明治四十四年) |

蘆花の生家は水俣の德冨家第五代の津奈木手永惣庄屋(代官を兼ねる)・德冨太多七久貞(ひささだ 1739-1818)によって江戸時代の 1790年(寬政二年)に水俣手永濱村に建てられたものである。今も水俣市浜町に残っている。

|

橫井小楠 (1809-1869)

|

德冨久貞は漢学者でもあり、1808年(文化五年)に濱村で私塾・水俣書堂(みなまたしょだう)を開いた。久貞は蘆花の高祖父にあたる。

蘆花の父・德冨一敬(1822-1914)は 1848年(嘉永元年)に矢島久子(1829-1919)と結婚した。また、熊本の儒学者・橫井小楠(よこゐせうなん 時存 通称平四郞 1809-1869)は 1856年 (安政三年)に久子の妹・津世子(つせ)と結婚した。

|

勝海舟 (1823-1899)

|

|

坂本龍馬 (1835-1867)

|

德冨一敬は橫井小楠の高弟であり、淇水(きすい)と号した。一敬は、1864年(元治元年)に勝海舟(かつかいしう 義邦 幼名・通称麟太郞 後に安芳 1823-1899)の遣いで坂本龍馬(さかもとりょうま 直陰 後に直柔 1835-1867)が橫井小楠を訪ねたときに同席しており、そのときの様子を書き留めている。

德冨家には、1852年(嘉永五年)に常子が生まれ、光子(充子)、音羽子、初子(1860-1935 後に女子學院理事)が生まれた。初子の夫は湯淺治郞(1850-1932 後に政治家、民友社経営)で、子・八郞は後に国際基督教大学(ICU)総長、同志社大学総長となった。その後、長男・猪一郞(蘇峰)が生まれ、夭折した兄に次いで、健次郞(蘆花)は三男であった。ただし、養女で叔父・德冨一義の遺女・志都が長姉であった。

|

徳富蘇峰・蘆花生家

(水俣市浜町2018年1月 著者撮影)

|

熊本藩最後の藩主(第十二代)・細川護久(もりひさ 1839-1893)は1870年(明治三年)6月(旧五月)に知藩事(ちはんじ)になった。護久の母・田鶴(たづ)は水俣で生まれており、水俣手永の第九代の惣庄屋・深水賴永(ふかみよりなが 水俣久平)の娘である。蘆花の父・一敬は、護久から熊本藩廰に勤めるように請われた。蘆花の一家は1871年(明治四年)1月(旧 明治三年十二月)水俣から熊本近郊の大江村に移るまで、この濱村に住んでいた。

蘆花の生家には幕末の志士・陸奧宗光(むつむねみつ 幼名牛麿 通称伊達小次郞・陸奥陽之助 1844-1897)が一時隠れ住んでいた。当時の隠し部屋や隠し階段が現在もそのまま残されている。

陸奧宗光は、紀州藩士の生まれであった。1863年(文久三年)に勝海舟の神戸海軍操練所に入所した。1867年(慶應三年)には坂本龍馬の海援隊(かいゑんたい)に加わった。その後終始坂本龍馬と行動をともにした。坂本龍馬は同年11月15日(新暦12月10日)に京都で暗殺されたが、陸奧宗光は水俣の德冨一敬の家(德富蘇峰・蘆花の生家)に身を寄せたようである。それは陸奧宗光が二十三歳のころであり、德冨淇水の家には八歳から十七歳くらいの五名の娘がいて、蘇峰は幼少、蘆花は生まれる前であったと思われる。その陸奧宗光は後に明治日本の優れた外交官となる。

明治時代に、日本に住む外国人の多くは数年前まで行われていた磔刑(たっけい はりつけ)や打ち首を実際に目撃していた。外国政府は自国民が前近代的で残酷な刑罰に処せられることを危惧して、日本に対する治外法権(ちがいほうけん 外国人は日本にいても日本の法律を守らなくてよいとする)の条約を死守しようとした。そこで、日本政府はそのような不平等条約を撤廃するために日本が文明国であることを広く諸外国に示そうとした。そのため日本政府は 1883年(明治十六年)7月に鹿鳴館(ろくめいくわん)を建設して西欧式の舞踏会を開催した。しかし、日本の政府高官やその夫人でもその大部分は西欧式の態度(マナー)や社交上の決まり(エチケット)などを知るすべもなく、料理の食べ方、ドレスの着方、舞踏の仕方などは、西欧人から見ると様(さま)にならないないものであった。西欧諸国の外交官もその書面や日記などにこうした日本人を「滑稽」などと記して嘲笑した。

|

(左)伊藤博文と(右)陸奧宗光の像

史跡 春帆樓・日淸媾和談判塲

(山口県下関市 2017年11月 著者撮影) |

陸奧宗光は、伊藤博文(幼名利助 後に俊輔さらに春輔 号は春畝 1841-1909)内閣の外務大臣として1894年(明治二十七年)にイギリスとの間で日英通商航海條約を締結し、幕末以来の不平等条約である治外法権の撤廃に成功した。次いで、アメリカ合衆國、ドイツ、イタリア、フランスなどとも同様の条約を締結した。また、外務大臣の時代を通して、治外法権を締結していたすべての国との間でその撤廃を成し遂げた。対外的な関税自主権の一部回復も成し遂げた。日淸戰爭開戦時は、イギリス、ロシアに好意的な中立を約束させるなど、終始日本側が戦況を有利に進める結果となり、その優れた成果を称(たた)えて「陸奧外交」とよばれた。日淸戰爭後は、1895年(明治二十八年)に下關での日淸媾和條約の調印に、伊藤博文とともに全権大使として臨んでいる。

陸奧宗光は、イギリスのベンサム(Jeremy Bentham 1748-1832 哲学者、経済学者、法学者。功利主義の創始者)の著書“Principles of Moral and Legislation(道徳および立法の諸原理)”の翻訳書『利學正宗(りがくせいそう)』を1883年11月に刊行している。また、外交記録『蹇蹇錄(けんけんろく)』(1895年脱稿、1929年刊行)の著書がある。

兄・蘇峰は 1886年(明治十九年)夏に初めて陸奧宗光に会った。陸奧宗光は数え四十歳、蘇峰は二十四歳であった。

彼(陸奧宗光)は予(蘇峰)の顏をつくづく見て、突然、「君の家は熊本縣の南端薩摩境(さつまざかひ)の水俣(みなまた)であらう」といふから、「その通り」と答へたところ、彼は語(ご)を繼(つ)いで、「君の家はよく知つてゐる。君の親は勿論、君の姉(あね)なども知つてゐる」と云(い)つた。

彼は長崎から多分余の從兄(いとこ)江口高確に伴はれて來たであらうと思ふ。

何(いづ)れにしても、彼は暫(しばら)く予の家に滯在した。而して世間の眼を憚(はゞか)つて、彼を旅から來たる醫者と稱し、彼の外出する時には、藥箱を擔(かつ)がせて、後(あと)から步かしめたといふことである。

德富猪一郞著『我が交遊錄』(中央公論社) 1938年3月

|

|

徳富蘇峰・蘆花の旧邸と大江義塾跡(部分)

(熊本市中央区 2016年11月 熊本震災後 著者撮影)

|

1873年(明治六年)2月太政官布告によって江戸時代から掲げられてきたキリシタン禁制の髙札が撤去された。

蘇峰は 1875年(明治八年)十二歳のとき熊本洋學校に入学した。熊本洋學校は熊本藩の肥後實學黨(じつがくたう)の献策によりアメリカからジェーンズ(Leroy L. Janes 1838-1909)を招いて開設した官費の教育機関であった。英語、数学、地理、歴史、物理、化学、天文、地質、生物をすべて英語で教えていた。熊本洋學校はジェーンズの任期終了とともに1876年(明治九年)に閉校となり、蘇峰はその 8月に上京して東京英語學校(旧制第一髙等學校の前身)に入学したが、10月に京都の新島襄(にいじまじやう 七五三太 1843-1890)の同志社英學校へ転学した。

蘆花は 1881年(明治十四年)に熊本でキリスト教系週刊新聞「七一雜報(しちいちざつほう)」の物語に倣(なら)って小説を書き始めた。

|

德富猪一郎(蘇峰)

(1863-1957)

|

蘇峰は熊本に帰り、1882年(明治十五年)3月に父・一敬とともに大江村の家で「大江義塾」を開校した。塾長の蘇峰はこのとき数え二十歳であった。蘇峰は大江義塾で 1886年(明治十九年)の閉校まで、橫井小楠の思想や、新島襄の教えを背景に、史学、文章学、アメリカの民主主義、イギリスの経済学など、数多くの教科を海外の原書を用いて自ら教えた。一敬も漢学を教えた。ここで学ぶ塾生は二百名に及ぶこともあった。蘆花もその中にいた。蘇峰が大江義塾の仕事をまとめて東京で出版した『將來之日本』(經濟雜誌社 1886年10月)は、東京の知識人の間で大評判となった。

蘆花も1886年(明治十九年)9月に京都の同志社英學校に入学。蘆花の活字になった最初の作品は、1887年(明治二十年)5月『同志社文學雜誌』に掲載されたもので、橫井小楠を偲ぶ「孤墳之夕(こふんのゆふべ)」であった。

|

山本久榮 (1871-1892)

(中野好夫『蘆花徳冨健次郎』1972年)

|

|

新島襄 (1843-1890)

(国立国会図書館蔵)

|

1887年(明治二十年)に蘆花は新島襄の義兄・山本覺馬(かくま 1828-1892 後に京都府顧問、府議會議員)の娘・久榮(ひさゑ 1871-1892)に失恋して同志社英學校を退学し、12月に鹿兒島に逃避行する。翌年 2月に、叔父の意を承(う)けた親戚の者(同姓の德冨)に伴われて生まれ故郷の水俣に帰った。その半月余りの後、義兄に熊本へ連れ戻され、謹慎生活の中で熊本英語學會(1888年9月に熊本英學校となる)の教師になり、1年余り地理や歴史などを英語で教えた。

蘆花は熊本英學校の校内回覧雑誌『文海思藻(ぶんかいしさう)』に「はわき溜(だめ)」など、随筆の小品を寄稿した。

|

『國民之友』 (民友社)

|

一方、蘇峰は 1886年に『將來之日本』の上梓で成功すると、翌 1887年1月に東京で民友社を創立して 2月に雑誌『國民之友』を創刊した。民友社は自由民権運動の穏健派に近い立場をとり、『國民之友』では進歩的な言論や欧米での社会問題を紹介した。蘇峰は、また、1890年(明治二十三年)2月に國民新聞社を設立して「國民新聞」を創刊した。1892年(明治二十五年)9月に民友社内の家庭雜誌社から『家庭雜誌』を創刊した。

謹慎を解かれた蘆花は 1889年(明治二十二年)5月に上京して蘇峰の民友社に入り、兄の指示で人物伝の『如溫武雷土(ジョンブライト)傳』(1889年9月)、『理査土格武電(リチャードコブデン)』(1889年12月)、『グラッドストーン傳』(1892年11月)、『トルストイ』(1897年4月)を刊行した。

『トルストイ』は、蘇峰が民友社で企画した十二人の文豪の人物伝シリーズの一つとして蘆花が担当したものであった。なお、蘆花は1890年(明治二十三年)9~10月に「露國文學の泰斗トルストイ伯」を『國民之友』雜錄に無署名で発表していた。

そのころ『國民之友』の文芸欄には、坪内逍遙(1859-1935)の『細君』(1889年)、森鷗外(1862-1922)の『舞姫』(1890年)、幸田露伴(1867-1947)の『一口劍』(1890年)、樋口一葉(1872-1896)の『わかれ道』(1896年)、泉鏡花(1873-1939)の『琵琶傳』(1896年)、國木田獨步(1871-1908)の『獨歩吟』(1897年)などの名作が次つぎと掲載された。

|

「國民新聞」 (國民新聞社)

|

山本久榮が 1893年(明治二十六年)7月20日に逝去した。心の病であったという。

蘆花は翌 1894年(明治二十七年)5月5日に東京府赤坂區氷川町の勝海舟邸内の父・一敬の家で原田愛子(藍 あゐ 1874-1947)と結婚式を挙げた。原田家は熊本縣菊池郡隈府(わいふ)町の酒造家であった。愛子は東京女子髙等師範學校(現在のお茶の水女子大学)をその年の三月に卒業していた。蘆花は結婚にあたり 父・一敬から、田畑一町歩、紡績株千圓(当時)を分けてもらった。新居は勝海舟邸内に両親が住む棟の二階六畳一間だけであった。

|

德冨健次郞著

『小説 黑い眼と茶色の目』

(新橋堂書店 1914年)

|

蘆花は 1914年(大正三年)四十七歳のとき山本久榮に失恋したいきさつを『小説 黑い眼と茶色の目』として 11月に刊行している(新橋堂書店)。蘆花が後年まで心の中に抱えていた闇は大きかったようである。

1898年(明治三十一年)1月25日に「國民新聞」に掲載された蘆花の散文詩「此頃(このごろ)の富士の曙」が好評を得た。これは、後に『自然と人生』(1900年8月)に収められる。

蘆花はこれまで数年間書き溜(た)めていた原稿などを整理して、1898年(明治三十一年)3月に民友社から単行本として刊行した。これが『靑山白雲』である。蘆花にとって、作家として初めての自身による文学作品であった。自然を直視し始めていた蘆花は、その巻頭の序文に次のように述べた。

|

願くば心を虛(むなし)うし赤子(せきし)となりて俯(ふ)して造化(ぞうか 創造主)の祕書の第一頁を開かん。

|

『靑山白雲』は、「漁師の娘」「恐ろしき一夜」「夏の夜かたり」「水國(すいこく)の秋」「訪(と)はぬ墓」「夏の山」ほか 3編の小品集である。

「漁師の娘」は常陸(ひたち)の國(現在の茨城県)霞ヶ浦の南の浮島(うきしま)を舞台にした、美しい娘・お光(みつ)の物語である。「正直」で「貧乏は唯(たゞ)子のないのが是(こ)れ一ト(ひと)つ」という漁師・萬作(まんさく)の夫婦が、偶然「孩兒(ねねツこ 赤子)」のお光に恵まれる。「這ふ。立つ。步む。獨(ひと)りで箸を持つ。それはそれは愛らしい」

お光の身體(からだ)は萬作夫婦の手で育つたが、お光の心を育て上げたものは筑波と霞が浦だ。

山は天氣豫報、水は魚類の動靜を見る外には、霞が浦が如何(どう)あらうと筑波がかうあらうと頓着もない萬作が眼には何も見えぬが、お光の眼には四季刻々うつりかはる景色が如何樣(どんな)に面白く珍らしく見えたであらう!

背戸(せど)の柳(やなぎ)綠の糸をかけそめて枯葦(かれあし)の間(あひだ)からぼつぼつ薄紫の芽がふく頃となれば、それ「雪は申さず先づ紫の筑波山」霞ゆゑに遠くなつて名詮自稱(みようせんじしよう)霞が浦は一面春霞だ。

其(その)間に此處(ここ)に一つ、彼處(かしこ)に二つ、掌(てのひら)に載(の)る程の白帆が走るともなく霞の奥にかくれ行く其景色は、如何樣にゆかしくお光の心に覺えたであらう。

それ夏が來る。四面(あたり)は只(ただ)もう眞靑の葦(あし)だ、葦だ、葦だ。世間の風と云ふ風は一つになつて此處に吹くと云ふ位(くらい)。

それ夕立だ。筑波の頭(あたま)から空(くう)を劈(さ)いて湖に落込む電(いなづま)ぴかりぴかりと二筋(すぢ)三すぢ、雷(かみなり)が鳴る、眞黑(まつくろ)の雲見る見る湖の天(そら)に散つて、波吹き立つる冷たい風一陣(いちぢん)、戸口(とぐち)の蘆(あし)のそよと言ひ切らぬ内に、蔴生(あさふ)の方(かた)からざあと降り出した白雨(ゆふだち)橫さまに湖の面(おも)を走つて、漕(こ)ぎぬけようとあせる釣舟(つりふね)の二はい三ばい瞬く間(ひま)に引包(ひツつゝ)むかと見るが内に、驚き騷ぐ家鴨(あひる)の一ト(ひと)群を聲諸共(もろとも)に掻(かき)消して、つい鼻先(はなさき)の柳の樹(き)をさつと一刷毛(はけ)薄墨(うすずみ)にぼかしてしまふ。

睛るゝ、暮れる、眞黑い森の背(うしろ)ぼうつと東雲(しのの)めて上(のぼ)る夕月、風なきに散る白銀(しろがね)の雫(しづく)ほたゝゝ。闇(やみ)は墨畫(すみゑ)の蘆に水、ちらりちらりほの見えて、其處(そこ)らぢゆう螢くさい。お光の心は如何樣(どんな)に凉しく感じたであらう。

秋になる。

- 以下略 -

|

|

『家庭雜誌』 (家庭雜誌社)

|

文中「雪は申さず先づ紫の筑波山」とは、雪を頂いた筑波山は言うに及ばず、先ずは春の紫に霞む筑波山は、なんと美しいのだろうといった意味であり、松尾芭蕉(1644-1694)の門人・服部嵐雪(はつとりらんせつ 1654-1707)が詠んだ句を引用したものである。「名詮自性」とは「名は自ら性を表わす」という意味の元は仏教語である。

物語は「やつと十五になるならぬ」九月の中旬(なかば)の大雨大風のあと、孝行娘であったが人間に失望したお光は行方(ゆくへ)知れずになっていたという悲しい結末となる。

この「漁師の娘」は 1897年(明治三十年)1月に『家庭雜誌』に掲載されて注目されていた。

|

德富健次郞著『靑山白雲』

(民友社 1898年)

|

1876年(明治九年)蘆花が数え九歳のとき10月24日の夜に熊本城下で「神風連(しんぷうれん)の亂(らん)」が起きた。この乱は「敬神黨(けいしんたう)の亂」ともいわれた。明治新政府の開化政策に不満をもつ熊本の士族が反乱を起こしたものであった。その年(1876年)3月の廢刀令発布を機に挙兵した。当夜、熊本近くの蘆花の大江村の家では姉・常子が重病であった。夜通しの看病の中、蘆花は騒動を耳にすると母に手を引かれて二階に上がり、街に数か所焼討ちの火の手が上がっているのを目にした。大江村では熊本鎭臺(ちんだい)司令官種田政明少將宅が襲撃された。

蘆花が二階から火の手を見た大江村の家は「徳富蘇峰・蘆花の旧邸」として現在も二階建てのまま保存されている。当時はこの家から西に熊本城、東の遠くには阿蘇山の噴煙を望めたといわれている。「恐ろしき一夜」はそのときの記憶にもとづく作品であり、次のように始まる。

|

九月三日の夜、空大海(わだつみ)の如く晴れて、陰暦七月十五夜の月いと明きに、燈(ともしび)消して緣先に端居(はしゐ)す。眞黑き前栽の木立より月光霜の如く漏(も)りて、薄墨色の木の葉影疊(たゝみ)に落ち散り、蟲の音(ね)近く足下に起り、誰家(たがや)の少女(をとめ)の手すさびか、月に奏(かな)づる琴の音いと優(いう)なり。心を淸夜の靜寂に浸して、月に向へば、風冷やかに衣を吹きて、秋、身にしむ。あゝ秋(しう)風吹き秋月明らかなり、里の女が夜ふけて衣擣(う)つ時節も遠からじと思へば、思はず思ひ出づるは、

『夜は寒くなりまさるなり、唐衣(からころも)

うつに、心の急がるゝかな。』

嗚乎(あゝ)是れ今を距(さる)十九年、明治九年霜冴(さ)ふる十月二十四日の夜、肥後銀杏(ぎんなん)城下に血の雨を降らせし神風黨の巨魁(きよくわい)大野鐵平が歌にあらずや。惜しむ可し好漢、彼は支(さゝ)ふ可(べか)らざる時勢に抗せんとして、自(みづ)から斃(たふ)れぬ。

|

この「恐ろしき一夜」も 1895年(明治二十八年)9月に『家庭雜誌』に掲載されたのが最初である。

「水國の秋」は1896年(明治二十九年)の 写生帖を携えてのふらり旅で、次のように始まる。

|

秋老いぬ。山に紅葉あり、園に菊あり、蘆花洲に白く、紫蟹(しかい)また肥えたり。久しく江鄕風物の美なるを聞く。遊興頻(しき)りに催ほしてまた抑(おさ)ふ可からず。十一月一日木がらし寒く夕陽(せきやう)黃なるの夕(ゆふべ)、蠣殼町(かきがらちやう)の河岸に銚子(てうし)行の汽船に乘る。

|

蘆花の絵画への興味は 妻・愛子に刺激されてのことであった。愛子は学生のころから絵も得意であり、結婚後も執筆や絵画の道を自ら磨いた。その多彩な才能は蘆花を支えるとともに作品にも影響を与えている。愛子は、蘇峰に絵の才能を認められて洋画の修業を勧められ、やがて『家庭雜誌』の挿絵を描くまでになった。蘆花も自ら励み、水彩画の世界にのめり込んでいった。

「一つのものを引き出せば、馬車馬の如く一途(いちづ)に駛(はし)る熊次(蘆花)の癖が働きはじめた」(『小説 冨士』第一卷)

|

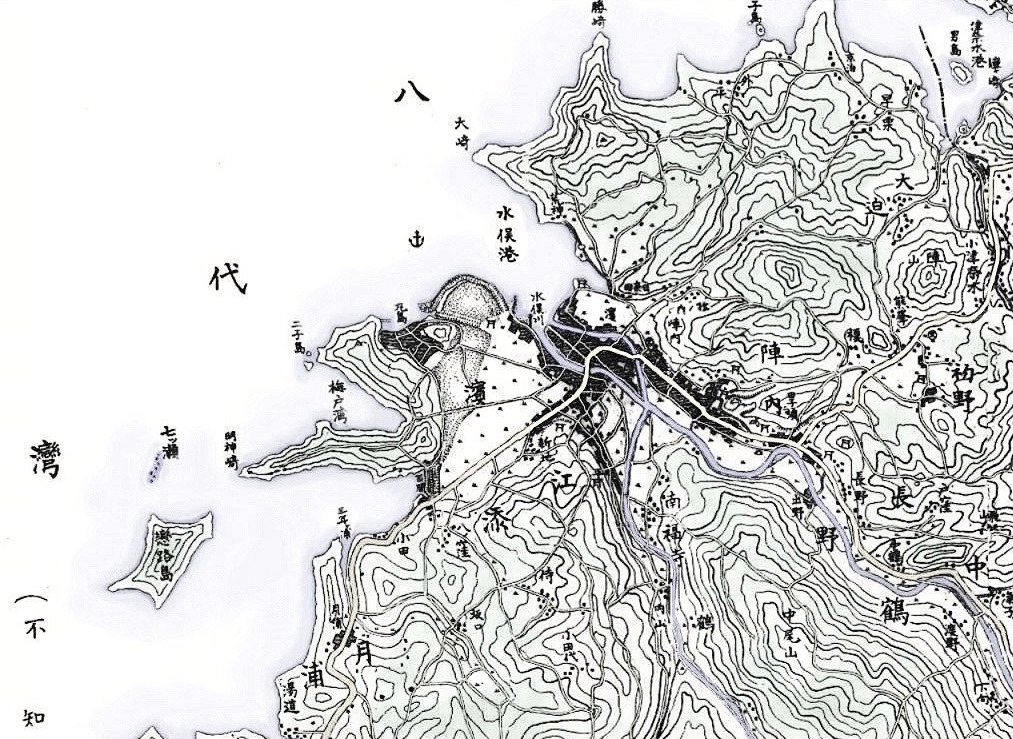

蘆花手描きの地図(部分)

(熊本県水俣市立蘇峰記念館蔵)

|

蘆花は 1896年(明治二十九年)11月1日から 12日間、東京から江戸川と利根川を船で往復した。犬吠岬(千葉県銚子市)、息栖(いきす 茨城県神栖市)、水郷(すいごう)地帯(千葉県香取市、茨城県潮来市ほか)を巡っている。このときの紀行文は、1896年(明治二十九年)11月、12月に「國民新聞」に掲載された。

この水郷地帯は、かつて江戸と地方とを動脈として結んだ利根川の下流域と霞ケ浦を中心としている。また周辺に香取神宮や鹿島神宮などの名所・旧跡がある。現在は水郷筑波国定公園の一部となっている。

「水國の秋」の11月3日より

|

此は犬吠岬の燈臺(とうだい)なり。川口より此處(ここ)まで二里には足らぬ道なるを、あまり隨處(ずゐしよ)に好景(かうけい)を貪(むさ)ぼり見たれば、秋の日早や落ちかゝりぬ。此(この)あたり濱(はま)は砂淸らかに、丘にかけて限りなき松の大(おほき)さは徑尺(けいしやく)に足らぬ程(ほど)なるが、潮風に吹き撓(たわ)まされて、樣々にくねり曲り、落日の漏(も)るゝあたりは黃(きい)ろく、陰なるは碧(あを)く煙りて畫(ゑ)にしたき風情(ふぜい)なり。

|

蘆花のふらり旅の「扮裝(いでたち)」が見える。

「水國の秋」11月10日より

|

余の扮裝は、洋服に草鞋(わらぢ)を穿(は)き、鞄(かばん)を斜に左肩より右の脇に釣り、古帽(ふるばう)を戴き、蝙蝠傘(かうもりがさ)を右に、鴨(かも)を入れし籠(かご)を左に掻込(かいこ)み、蜜柑(みかん)を包みし手拭(てぬぐひ)をぶら下げたり。人眼(ひとめ)には何と見えけむ。

|

「水國の秋」の 11月12日より

|

桃花(たうくわ)水暖(みづあたゝか)にして黃菜綠麥(くわうさいりよくばく)人を醉(よ)はしむるの春已(すで)に過ぎ、淸風凉月(せいふうりやうげつ)綠蒲碧螢(りよくほへきけい)の夏已(すで)に去り、紅藍碧藍(こうらんへきらん)收穫まさに濟(す)みて秋空(しうくう)高く筑波(つくば)を離れて澄(す)めば、白蘋紅蓼(はくひんこうれう)野塘(やたう)の水(みづ)漸(やうや)く冷(ひや)やかに、億萬頃(おくまんけい)の田は筑波(つくば)を繞(めぐ)りて黃ばむ。

已(すで)にして翠鳧(すゐふ)夜(よる)筑波江(つくばえ)の水に下(くだ)りて、蒲根(ほこん)暗(あん)に霜を結べば、寒水(かんすゐ)忽(たちま)ち秋老(しうらう)の信(しん)を流して、限りなき蘆花一夜(いちや)白頭(はくとう)に化し、水畔(すゐはん)の宮樹(きゆうじゆ)忽ち色を變(へん)じ、稻舟(たうしう)霜を載せて朝(あした)に渡る馬の鼻息白く、銀鱸(ぎんろ)紅鮭(こうけい)漁候(ぎよこう)漸(やうや)く過ぎて、紫蟹(しかい)蘆根(ろこん)に泡(あわ)ふき、縞鰕(しまえび)洲(す)に群がり、漁人(ぎよじん)曉(あかつき)に鯉網(りまう)を張つて、月の夕(ゆふべ)にワカサギを捕(とら)ふ。

此際(このさい)を以(もつ)て、請(こ)ふ一舟(しう)其(その)間(あひだ)に遊べ。

雁聲殘月(がんせいざんげつ)、山紫水明(さんしすゐめい)、歌ふ可(べ)く畫(ゑが)く可く、枯蘆叢中(ころそうちゆう)の水鳥(すゐてう)、蒹葭(けんか)洲畔(しうはん)の魚鰕(ぎよか)、漁(すなど)る可(べ)く獵(あさ)る可きもの、到(いた)る處(ところ)皆是(みなこれ)あるを見む。

|

|

蘆花のスケッチ「濱」(常陸鹿島浦において) |

『靑山白雲』の発刊(1898年3月)は、蘆花の期待に反してその社会的な反響は皆無に等しかった。蘆花は 散文詩の「此頃の富士の曙」の好評によって社会に認められつつあったときだけに、作家としての自信をうち砕かれる。蘆花は 出版の翌 4月には神奈川縣三浦郡田越村逗子の旅館「柳屋(やなぎや 近くの雑貨商の貸し間)」から、ひとりで再び霞ケ浦方面へ旅立った。途中、東京で求めた『蕪村句集』一巻を懐にしての旅であった。なお、その旅の成果は後に「雨の水國」として『靑蘆集』(民友社 1902年8月)に収められた。

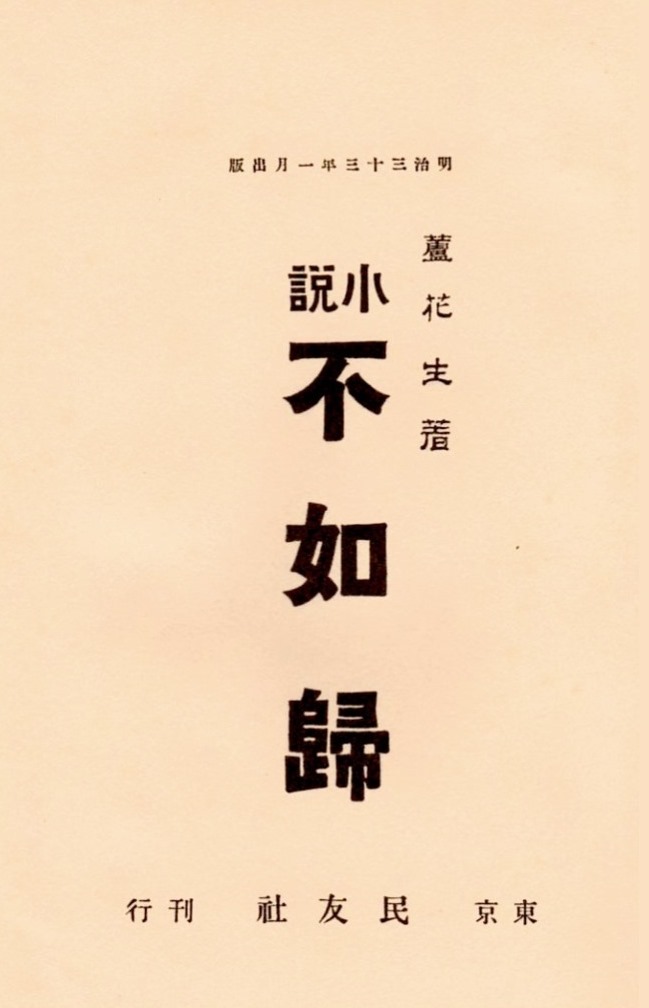

蘆花は自然を相手にスケッチを兼ねた旅を続けていたが、1898年(明治三十一年)8月に逗子の柳屋で大山嚴陸軍大將(おほやまいはほ 1842-1916)の副官・中佐の未亡人による、大山大將の長女の悲話(ひわ)を偶然耳にした。その話を参考にして名作『小説 不如歸(ほととぎす)』が生まれた。

そのような中で『靑山白雲』は後に蘆花にとって第二作目の自然主義文学作品となる『自然と人生』を1900年(明治三十三年)8月に刊行する弾みとなった。

蘆花は 1917年(大正六年)3月6日の日記で『靑山白雲』の「漁師の娘」について回顧し、次のように書いている。(『蘆花日記』第四巻)

|

あれは明治卅年(30年)、逗子で父母の傍に居て書いたのだ。然るにあれは父母でなく、自然を親とするのだ。

|

末子に生れた蘆花は同日記で次のように書いている。

|

親は其子の一人を子とすればよい、あとは大自然を親とすればよい。余の如きも末子に生れて、親の子よりも直ちに神の子となるべくあったのだ。俺は感謝する。無理にでなく、真実に。

|

また、1917年(大正六年)3月8日の日記では次のように書いている。

|

漁師の娘のお光が養父母に対する態度が、余の父母に対する態度だ。然し俺は段々成長して自己の為に、即ち天の父の為に自分の行く道を行いた。

|

『小説 冨士』第一卷には、蘆花の誕生のことが書かれている。

|

父(一敬)が四十七歳で初めて肥後(德冨)家の家督をとつた明治元年(1868年)の十月二十五日の夜中に、肥後内海の南端、葦北郡水俣(みなまた)の身分は鄕士(がうし)、主(あるじ)の職掌(しよくしやう)は地方役人、家業としては煙草や麹(かうぢ)など造る家の中隱宅(いんたく)で、肥後家の末子として熊次(蘆花)は生れた。母(久子)は四十であった。四女三男をまうけた母の氣は勝つても體は弱く、思はしく乳が出ぬので、熊次は乳の足(たし)に甘酒(あまざけ)をのまされた。

|

蘆花が生まれたとき「祖母は前年亡くなつたが、祖父(美信)は六十九歳で元氣であつた」 そして、「おゝ、これは奇麗(きれい)な子、公卿衆(くげし)の子の樣ぢやと喜んだ」

|

二十八で亡くなった次男の熊太を忘れかねた祖父(美信)は、熊次(蘆花)の誕生で次男が生れ更(か)はつて來たかのやうに喜んだ。熊次の初節句は明治二年五月、丁度其正月(1月5日 新暦2月15日)に京都で父の師沼山先生(橫井小楠)が刺客(せきかく)の刄(やいば)に斃(たふ)れたりして、何角(なにか)の取り紛(まぎ)れに熊次の節句も忘られやうとした。祖父が怒鳴(どな)つた。

「熊次は男だぞ。何故幟(のぼり)を立てぬ? 熊次は俺の養子にする」

|

しかし、1894年(明治二十七年)に父母宅で行われた蘆花と愛子の結婚式は、次のようであった。

|

やつと料理が來た。一人前五十錢の饌部(ぜんぶ)が主客の前に据ゑられた。本宅、隱宅の女中二人が給仕をした。

熊次(蘆花)は先程から少し焦々(いらいら)して居た。何事もされるまゝにして居る熊次も、席次の配置やすべてが氣に喰はなかつた。何處の世の中に、新郞を末席に坐らす婚禮があるものか。今配膳(はいぜん)の時になつて、塗盆(ぬりぼん)持つた大柄(おほがら)の女中が、よごれた足袋の裏を見せて、つい鼻先に尻向けに坐つて居るのが、癪(しやく)に障(さは)つてならぬ。熊次は顏をしかめて、彼方へ、もつと彼方へ、と額越(ひたひご)しに女中を睨(にら)んだ。

|

引用文は、德冨健次郞著『靑山白雲』(岩波書店)1935年、『蘆花全集』第五卷(新潮社)1930年、同第十卷、第十一卷(新潮社内蘆花全集刊行會)1929年 及び『蘆花日記』第四巻(筑摩書房)1985年によった。

第二章 蘆花の『小説 不如歸』

目次へ行く

蘆花の両親(德冨一敬・久子)は 1896年(明治二十九年)11月に東京府赤坂區氷川町の勝海舟邸内から逗子の「老龍庵(らうりゅうあん)」に居を移した。老龍庵は兄・蘇峰が老父母のために別荘として建てていた。蘆花も翌 1897年(明治三十年)1月に勝海舟邸内の借間から旅館「柳屋」に住居を移した。

|

蘇峰、一敬、靜子(蘇峰夫人)、久子、愛子、蘆花と蘇峰の子どもたち

1898年(明治三十一年)1月

(神奈川県中郡二宮町徳富蘇峰記念館所蔵)

|

逗子には官設鐵道(後の横須賀線)が早くも 1889年(明治二十二年)6月16日に開通して逗子驛が開設されていた。官設鐵道は東京府と軍事都市・橫須賀とを結ぶためのものであった。1894年(明治二十七年)には近くの葉山村に明治天皇の御用邸がおかれた。そのため逗子には多くの政界人、財界人の別荘もたち並ぶようになっていた。逗子で話し合われたことは人力車でそのまま葉山の明治天皇に奏上されることもあった。ジャーナリストの蘇峰にとって、逗子は眼が離せないビジネス拠点でもあった。一方、蘆花は逗子驛から赤坂區榎坂町の民友社に勤務していたが、普段は相変わらず自然を相手にスケッチを兼ねてふらり旅を続けていた。

|

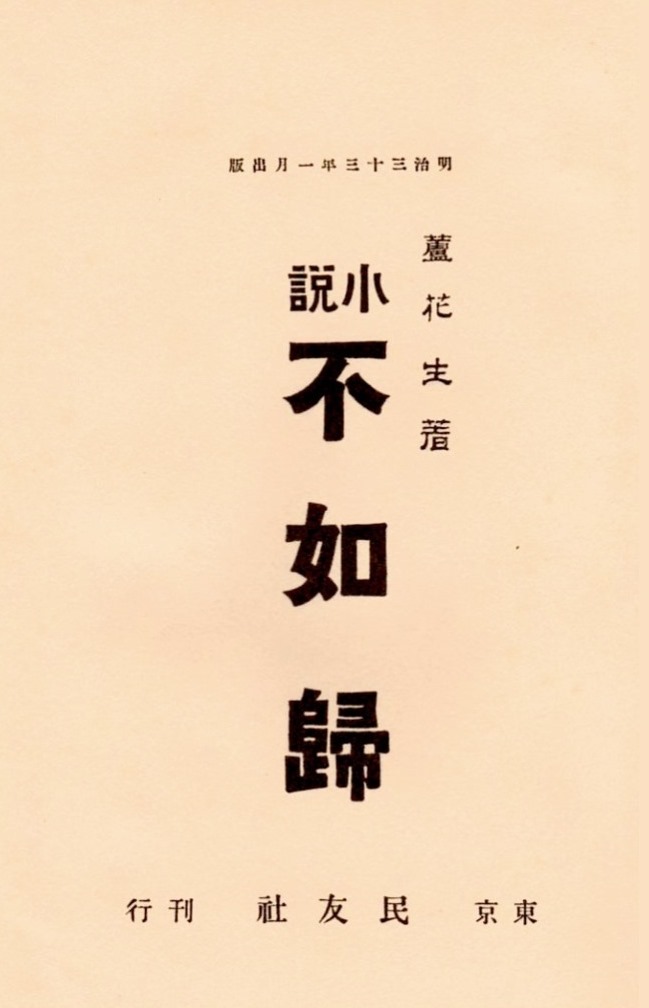

蘆花生著『小説 不如歸』

(民友社 1900年)

|

1898年(明治三十一年)8月に蘆花は柳屋で、妻・愛子と一緒に大山嚴陸軍大將(おほやまいはほ 1842-1916)の副官・福家(ふけ)中佐の未亡人・安子(蘆花が借間の 8畳の一室を譲った避暑客)からある美しい娘の結婚悲話(ひわ)を耳にした。それは大山大將の長女で結核のために数え二十歳で早世した信子(1877-1896)のことであった。福家中佐は大山大將の信任が厚く、靑山の私邸で一家同様の生活をしていて、安子夫人は信子のことに強い関心をもっていたという。

|

黑田淸輝「浪子像」 油彩

『小説 不如歸』口繪 1900年

|

信子は十七歳の 1893年(明治二十六年)に三島彌太郞二十七歳(1867-1919 後に日銀總裁)と結婚した。三島彌太郞は、元薩摩藩士で警視總監も勤めた三島通庸(みちつね 1835-1888)の長男で、通庸の逝去により子爵を受け継いでいた。ふたりは幸せな新婚生活を始めたが、二か月が過ぎるころから、信子が結核で急に咳き込むようになった。彌太郞の母・和歌子未亡人(1845-1924)はその様子を見て、息子(彌太郞)のいないところで信子に辛く当たった。信子は、愛する夫との生活を続けるためにそれに耐えていた。結婚七か月目に信子は実家(大山家)にひき取られ、1896年(明治二十九年)5月に息をひきとった。信子はそのとき「あぁ辛(つら)い! もう女なんぞに生まれはしませんよ」と呟(つぶや)いたという。未亡人・安子は、大山大將の娘・信子の短い生涯をこのように語った。

蘆花はこの話に痛く感動し、小説を書く決心をした。妻・愛子も喜んで賛成した。

|

蘆花のスケッチ「春の山」(伊香保向山において)

|

蘆花夫妻はいろいろ相談した結果、ヒロインの信子には、ふたりが自分たちの子どもの名に用意していた「浪子」という名をつけることにした。『小説 不如歸(ほととぎす)』の題名は、浪子を喀血する(鳴いて血を吐く)とたとえられるホトトギスの姿に重ねたという。

蘆花は『小説 不如歸』の最初の場面として群馬縣の温泉地・伊香保を選んだ。

物語は、浪子と武男が結婚してやって来た伊香保の旅館の浪子の様子から始まる。そこは蘆花が1898年(明治三十一年)5月に妻・愛子と初めて訪れた思い出の地であった。

|

上州伊香保千明(ちぎら)の三階の障子開きて、夕景色をながむる婦人。年は十八九。品よき丸髷(まげ)に結いて、草色の紐(ひも)つけし小紋(こもん)縮緬(ちりめん)の被布(ひふ)を着たり。

|

『小説 不如歸』は 1898年(明治三十一年)11月から 1899年(明治三十二年)5月まで「國民新聞」に連載されて社会の絶讃を博した。1900年(明治三十三年)1月に民友社から単行本として刊行された。

|

川島家はつねに戒厳令の下にありて、家族は避雷針なき大木の下に夏住むごとく、戦々兢々(せんせんきようきよう)として明かし暮らしぬ。父の膝をばわが舞踏場(ば)として、父にまさる遊び相手は世になきように幼き時より思い込みし武男のほかは、夫人の慶子(けいこ)はもとより奴婢(ぬひ)出入りの者果ては居間の柱まで主人が鉄拳(てつけん)の味を知らぬ者なく、今は紳商として世に知られたるかの山木ごときもこの賜物(たまもの)を頂戴して痛み入りしこともたびたびなりけるが、何これしきの下され物、もうけさして賜わると思えば、なあに廉(やす)い所得税だ、としばしば伺候しては戴(いただ)きける。

右の通りの次第なれば、それ御前の御機嫌(ごきげん)がわるいといえば、台所の鼠(ねずみ)までひっそりとして、迅雷(じんらい)一声奥より響いて耳の太き下女手に持つ庖刀(ほうちよう)取り落とし、用ありて私宅へ来る属官などはまず裏口に回って今日(きよう)の天気予報を聞くくらいなりし。

|

小説では、十八歳の浪子の夫となる海軍士官・川島武男の父・通武(みちたけ)の家庭も、父権的な「家」制度の下にあった。

物語で、父・通武は、浪子が川島家の嫁にくる五六年前に亡くなり、「(三十年から連れ添う)川島未亡人(慶子)も三十年の辛抱、こらえこらえし堪忍の水門、夫の棺の蓋(ふた)閉ずるより早く、さっと押し開いて一度に切って流しぬ」と、浪子の姑は「(癇癪も)狭くひがみてわがまま強き」人であった。

武男は、1894年(明治二十七年)9月17日に、日淸戰爭(「黃海海戰」)の戦艦上で敵弾によって負傷した。佐世保の病院にいたが、遠くに病める妻・浪子を「昼は思い、夜(よ)は彼女(かれ)を夢み」ていた。しかし、11月初旬に医師のわずかな許しを得て、大連灣に停泊している連合艦隊に帰り去った。

|

雨と散るしぶきを避けんともせず、浪子は一心に水の面(おも)をながめ入りぬ。かの水の下には死あり。死はあるいは自由なるべし。この病をいだいて世に苦しまんより、魂魄(こんぱく)となりて良人(おつと)に添うはまさらずや。良人は今黄海にあり。よしはるかなりとも、この水も黄海に通えるなり。さらば身はこの海の泡(あわ)と消えて、魂(たま)は良人のそばに行かん。

|

この小説は、息子の離縁を母が決めるなど家庭内の新旧思想の対立と軋轢(あつれき)を描くものであった。また、当時結核菌は発見されていたが、まだ不治の病であった結核にロマンチックなイメージを与えるなど、一般大衆の興趣に合致して空前のベストセラーとなった。この小説では両親のことを「おとうさま」「おかあさま」という 当時の東京府の山の手で使われていた言葉を、わが国の文学作品としてそのまま取り入れて世に出した。黑田淸輝畫伯(くろだせいき 1866-1924 きよてる 通称新太郞)は『小説 不如歸』の刊行のために、その口絵として逗子の海岸にたたずむ浪子像を提供した。

俺(蘆花)が熊本に居た時分廿一二歳の時だ。「婦人の心は苦痛の家なり」と云ふ文を書き、「爾(なんじ)」が心の悲哀万斛(ばんこく)の泉、之(これ)を斟(く)んで共に泣く者は誰ぞ」と書いた(「はわき溜」中の「アーヴイング氏(Washington Irving 1783-1859 アメリカ文学の父と称される)の『ブロークンハート(The Broken Heart 筆名ジェフリー・クレヨン郷紳で著したイギリス見聞録などのスケッチ風短編小説・随筆集 “The Sketch Book of Geoffrey Crayon, Gent.” 1819-1820年刊の一編)』を読んで」)。久栄にほかされたあと、まだ此様な甘い事を書いて居る。それが「不如帰」を生んだのだ。

『蘆花日記』第二巻(大正四年)11月6日

|

蘆花は 1909年(明治四十二年)3月20日刊行の『小説 不如歸』(民友社)の第百版の巻首で 次のように記した。

|

逗子の秋は寂しくなる。話の印象はいつまでも消えない。朝な夕な波は哀音(あいおん)を送つて、蕭瑟(しようしつ)たる秋光(しうくわう)の濱(はま)に立てば影なき人の姿がつい眼前(めさき)に現はれる。可愛想は過ぎて苦痛になつた。如何(どう)にかしなければならなくなつた。

そこで話の骨(ほね)に勝手な肉をつけて一篇(ぺん)未熟の小説を起草して國民新聞に掲げ、後(のち)一册(さつ)として民友社から出版したのが此小説不如歸(ふぢよき)である。

|

やがて時代は明治から大正となり、『小説 不如歸』の一時のブームも去った。蘆花は 1916年(大正五年)の日記で次のように書いている。

今日新聞で、彼岸でも、あれ程賑合ふた浪さんの墓(「不如帰」の主人公片岡浪子のモデル大山信子の墓。青山墓地にあった)に線香一本上つて居らぬ、新時代の若い人は最早不如帰など頓着せぬ、云々の記事を読んだ。

『蘆花日記』 第三巻(大正五年)9月24日

|

蘆花は 同じ 9月24日の日記で「それから他の新聞の評論で」として「 Sentimentalは云々と Comma以下に扱ふてあつた。不如帰はつまらぬ作であらうが、あれでも出世作ではある」と書いている。

ところで、『小説 不如歸』に描かれた内容は事実とは異なっていたことが知られている。

離縁話を三島家へ持ち込んだのは大山嚴であった。三島和歌子はこれを拒んだ。しかし、大山嚴は、信子の病が三島家に災いをもたらすことを慮(おもんぱか)って強く離縁を求め、1893年(明治二十六年)に信子を実家にひき取った。三島和歌子は薩摩藩士・兵学者の柴山權介(權助)の娘であった。三島和歌子はその後『小説 不如歸』の舞台を見て「私は、あんなのでありませんよ」と泣いたという。

冷淡な継母が大山嚴の妻・捨松(1860-1919 山川健次郞の妹。日本最初の官費女子留学生のひとり)の実像と信じた読者も多かった。捨松は誹謗中傷の投書を受け取ることもあった。しかし、親身になって信子の看護をしたのは捨松であった。信子のために邸内の陽当たりの良い場所にわざわざ離れを建てさせたのも、信子が結核を病んでいることに気兼ねせずに自宅で落ち着いて療養に専念できるようにとの思いやりからであった。そのことについて、蘆花から捨松に謝罪があったのは、『小説 不如歸』の上梓から十九年を経た 1919年(大正八年)のことであり、蘆花は捨松が急逝する直前に「お氣の毒にたえない」と遅きに失して謝罪した。

|

「不如歸」の碑 (德富蘇峰の書による)

(神奈川県逗子市 2018年1月 写真提供 入口紀男)

|

逗子の柳屋には、兄・蘇峰の紹介で「國民新聞」の記者・國木田獨步(幼名龜吉 後に哲夫 1871-1908)・佐々城信子の新婚夫妻が 1895年(明治二十八年)11月19日から翌年3月28日まで四か月余り逗留した。両親(一敬・久子)も避寒のため蘇峰の勧めで東京府赤坂區氷川町の勝海舟邸内から逗子の柳屋へ移住して、獨步と隣り合わせで生活した。そのとき蘆花は両親の案内役として氷川町から逗子まで同行したが、柳屋で獨步からその季節に逗子で見られる富士の曙が真に美しいことを聞かされて、自らも妻・愛子と逗子へ移住しようと決心したようである。また、相模灣を隔てて伊豆半島を望む情景は生まれ故郷の水俣を想い起させたという。

|

國木田獨步(1871-1908)

|

蘆花は 1897年(明治三十年)1月7日に逗子の旅館・養神亭(1984年に閉業)に投宿した。蘆花はその後約四年間柳屋に逗留して『靑山白雲』(1898年3月)、『小説 不如歸』(1900年1月)、『自然と人生』(1900年8月)などの名作を次つぎと発表した。『小説 思出の記』も1900年(明治三十三年)3月から「國民新聞」に連載した。『小説 不如歸』を執筆するとき養神亭に宿泊することもあった。蘆花夫妻は 1900年(明治三十三年)10月4日に逗子を離れて東京府豐多摩郡千駄ヶ谷村原宿に移り住んだ。翌年に『小説 思出の記』を完結して民友社から刊行した。

逗子は日本近代文学の名所として知られるようになった。海岸の「不如歸」の碑は 1933年(昭和八年)に逗子の伊藤龍雄町長によって町民から寄付を募って建立されたものである。

|

蘆花・獨步ゆかりの地碑(旅館・柳屋跡)

(神奈川県逗子市桜山 2018年1月 写真提供 入口紀男)

|

柳屋は 1954年(昭和二十九年)1月28日朝9時半ごろ出火して茅葺平屋約 35坪を焼失し、離れ約 25坪を焼いた。現在その跡は静かな住宅地となっている。「蘆花・獨步ゆかりの地碑」は、柳屋の石渡嘉兵衞の長男・喜市当主によって 1961年(昭和三十六年)に建立された。その隣の三角岩はさらにその十年後に設置された石碑で、蘆花の『自然と人生』の「湘南雜筆」の中表紙の裏に記載されている「家兄官に就かれし頃戯(たはむれ)によみて送りける」として詠んだ「靑い雲 白い雲 同じ雲でもわしや白雲よ わがまゝ氣まゝに 空を飛ぶ」(石碑では「青いくも 白い雲 同じ雲でもわしや白雲よ わかまゝ 氣まゝに空をとぶ」)が刻まれている。

蘆花は 小説について「何故に余は小説を書くや」という論考を「國民新聞」(明治三十五年9月2日)に発表した。

|

某先生曾て余に謂(い)つて曰く、何故に君は小説を書くや、寧(むし)ろ小學敎師となりて未來の國民を作るに若(し)かずと、本鄕某生なる人書を寄せて曰く、何故に君は小説を書かるゝや、遊戲文字(ゆうぎもんじ)は大抵にして、有要の文字を作せずやと。

然り、余は何故に小説を書くや。

自ら此疑問を發せしこと一再(いつさい)にして止まず。まづき小説を書かんよりも寧ろよき一塊(いつくわい)の芋(いも)を作るの或は優(まさ)れるなきかを疑ひしこと一再に止まらず。

食はんが爲なり。農の耕(たがや)し、醫の診(しん)し、娼婦(しやうふ)の身を鬻(ひさ)ぎ、大臣の捺印(なついん)するが如し。生きんが爲に小説を書くのみ。

小説は畫なり、寫眞に非ず。

小説家は人間の辯護士にしてまた檢事を兼ね、而して終に裁判官の位置に立つ者なり。必しも宣告文を朗讀(らうどく)するを須(もち)ひず、辭を屬(ぞく)し事を比して義自ら見(あら)はる。小説家は手に春秋の筆を握る者なり。

余は小説を書いて生くるのみならず、小説を書かんが爲に生きんと欲(ほつ)す。

|

蘆花は 1906年(明治三十九年)11月の「書かざる所以(ゆゑん)」の談話で次のように、書けない人はその人が修養の時期にある、と語った。(『文章世界』 第一卷 第九號)

|

作をするには、夜がいゝ、朝がいゝ、と人々に依(よ)つて種々あるやうですが、私は夜よりも朝よりも尤も白晝(まひる)が好きです。白晝のかんかん照る時に、明るい室の眞中(まんなか)で書くのが一番氣持がいゝ。

矢張全體の構想も何もちやんと定めて置いて、幾度か洗練しなければほんたうに宜い作物(さくもつ)は得られないでせう。

書けない人はつまり其人が修養(しうやう)の時期にあるので、書物も何も讀まないでゐても、書かないと云ふ事實が既に非常な修養だらうと思ふのです。

|

また、「何故に余は小説家と成りし乎」(『靑年』 明治四十二年 2月)では、次のように述べた。

|

何故小説家となつたかと云へば生きている間は持つて生れた趣味の儘(まま)によいことをしたいと思ふからだと答へるより外はなし。

|

蘆花の日記では「余は自然の子だ。自然に返えると新な生命を得る。細君の言う通り、久栄が去って空しい心で清滝に往き、“Les Misérable <Misérables>”が入つて来たのも、余を小説家とする大切の機縁であった」と回顧している。(『蘆花日記』第一巻 大正三年10月14日)また、「自己告白が出来なければ真の作家とはなれぬ」と記した。(同 12月19日 )さらに、「(橋本五作著『岡田式靜座の力』1917年(松邑三松堂)は)漱石が友からすゝめられ「神経衰弱は文学者の資本」と云ふて斥けた、神経衰弱的読者には神経衰弱文士の書いたものが必要云々と悪口を云ふて居る。俺も漱石と同意見だ」(同 第五巻 大正六年8月4日)、「文芸の奥には宗教がある、宗教から出ぬ文芸は根柢のないものに過ぎぬ」(同 10月7日)と書いている。

蘆花は 小説を書きたいという気持ちを持ち続けていた。

逗子から千駄ヶ谷村原宿に移る1900年(明治三十三年)10月、『小説 思出の記』も書き続けていたが、「熊次(蘆花)の頭には、まだ逗子から持ち越しの空想があつた。元寇(げんこう)の小説を書きたいと謂(い)ふそれである」(『小説 冨士』第三卷)。

日記では「小説を書かうかな、素晴しいものを書いてやらうかな」(『蘆花日記』第三巻 大正五年8月3日)、「余も小説を書かう。あつさりした水彩的でなく、濃厚な、支那料理の様なものを書かう」(同 大正六年8月12日)と書いている。

また、「余、維新史の Romanceを書かうかと云ふ」「五年位はかゝらう」「Tolstoyの“War and peace”だ。あれの何分一も出来まいが」「俺は俺の Autobiographyを小説に書く。然しそれは近松の如く七十になつてからでもよい。その前に Historical Romanceの大作が出来てもよい」(同 第六巻 大正七年1月22日)、「生れて五十一、初めて落ついて、しつかり生活の大路を踏み行く足ごしらえが出来たやうなものだ。一、維新日本の歴史小説。二、トルストイ伝。三、自伝小説。以上の三つは是非書かねばならぬ」(同 1月23日)と記した。

また、蘆花は 1897年(明治三十年)の『トルストイ』(德富健次郞著 拾貳文豪第拾卷 民友社 4月)で、トルストイの説話に出てくる「美なる主人公」や美術家についての考えを紹介している。

自分が説話の主人公=過去現在未來を一貫して終始美なる主人公、自分が心から愛し、努めて其美を發揮したいと思ふ主人公は、卽ち眞其ものである。

また或時は、

自然からして直接に受ける感象(かんしやう)の力は實に驚く可きものである。自然と云ふ強大無限の泉からしてインスピレーシヨンを受ける美術家は、眞に自分が愛重する所である。眞(まこと)と力(ちから)とは唯自然其ものに存する。

『蘆花全集』第四卷

|

蘆花は 1906年(明治三十九年)にトルストイを訪問して『順禮紀行』を刊行した。そこでトルストイの言葉を語っている。

君よく聽け、露西亞にせよ日本にせよ、東洋民族(翁は露西亞を歐洲に加へず)には特有の使命あり、其は人生の眞義を知り人間の眞生活をなすにあり、彼西歐諸國は器械的におのが仕出來(しでか)したる所謂(いはゆる)文明をば誇れども其は殆ど何ものにもあらず、東方の民は西人の蹟を趁はず自家の天地を拓(ひら)かざる可からず。

『蘆花全集』 第七卷

|

「『眞正(しんせい)の藝術は人間の最良性に訴へ』と余(蘆花)が云ふ語(ことば)の下より翁(トルストイ)は引とりて、『而(しか)して尤も普通に解せらるゝものを云ふ』」と補った。(『蘆花全集』第七卷)

蘆花は 1921年(大正十年)3月に金尾文淵堂から刊行した德冨健次郞 愛著『日本から日本へ』では、「政治も實業もすべての活動すべての生活は皆藝術で、一切の知識は宗敎であらねばならぬ」(同 第十四卷)と述べた。また、「自然美から見た伊太利と日本」(大正十一年5月 )の論考で「人間生活の總てが其儘藝術であり、藝術の總てが人間日常の生活其ものであらねばならぬと言ひたいのです」(同 第十九卷)と述べた。

以下、『蘆花日記』第一~七巻の蘆花の芸術についての記載より

「芸術もまだ着物一枚にこだわるのでは詮方ない──赤裸々──これ芸術の極致妙諦」(大正四年2月15日)

「何ものをも正眼に見るでなければ、芸術家にはなれない」(同 5月15日)

「徹頭徹尾芸術家で、傍観者でありたい」(同 11月18日)

「道楽の遠心力と、反省の求心力と、渦を巻いてこゝに余(蘆花)の芸術が生れる」(同 11月25日)

「生命は常に新なるもの、芸術は恒に若いものだ。余が気分にFreshnessを失ふの日は、余が老朽の日で、余が死の日だ。余は永久に若くなければならぬ」(大正五年 9月19日)

「決して effectの為に自然の造作を崩してはならぬ。真実なれ、自己に忠なれ、其処に感激も教訓もある。自己本位を恥ぢてはならぬ。十分自己になり済ましてこそ真の人間だ、真の芸術家だ。妙に含羞(はにか)むところがあつて、やゝもすれば妥協する。真実なれ、自己に忠実なれだ」(同 11月6日)

「余は自身を芸術にし、芸術を自身にし、身を以て父を讃美するのだ」(同 12月21日)

「俺は芸術家だ、九天の上にも上り、ドブで泥の中にも潜る、泥の中から来れば泥臭もあらう、然しそれが人間だ、偽ることは出来ぬ、それがいやなら、俺を捨てる外はない」(大正六年3月16日)

「霊肉合致から芸術は生れる」「『死の蔭に』で霊肉合致の端緒が開かれた」(同 3月20日)

「悩まぬ者がなんで、Artistたり得やう」(同 6月30日)

「芸術の人に物資の豊富は禁物だ」(大正七年1月26日)

「宗教か、芸術かの岐路にきた。宗教的キリストは派手で短い。余は芸術的Xt(キリスト)をとる」(同 2月13日)

「芸術は独身だよ」(同 3月6日)

「芸術は写真ではない、芸術は自然ではない、不即不離の間に芸術の妙はある──要するに作家の趣味、翫賞、咀嚼、燃焼を経たものでなければならぬ、単なる材料の抛(ほう)り出しでは芸術味が足らぬ、作家を通じた自然と人生──それが芸術である。作家の人格がますます磨かれねばならぬ由縁である」(同 9月7日)

「埋れた石像を掘り出す様に、自分を自然から掘り出すのだ。手が出たり、足が出たり、鼻が出たり、棺を蓋はねば評価は出来ぬ。自分を掘り出す事、それが芸術なのだ」(同 10月21日)

蘆花(健次郞)は1885年(明治十八年)11月には、既に「蘆花」の雅号を使用していた。

このことについて、蘆花は「熊次(蘆花)が東京に出て今年は最早十年目である」として「彼はまだ少しも世間に識られて居ない。海のものとも山のものともつかぬ彼は、雅號すらきめて居なかった。雅號の一定を兄に勸められて、近頃は蘆花生と大抵署す事にして居るが、蘆花生とは誰と滅多に問うふてくれる者もない。蘆花の雅號のはじまりは、はつきりした記憶はない。恐らく伊豫(いよ)今治に居て漢詩を作り始めた頃であらう」と書いている。(『小説 冨士』第二卷)

そして、1906年(明治三十九年)1月13日付の石川三四郞あて書簡では「小生は佐川兄に傚(なら)ふて「蘆花」の號を廢(や)めたり、今後は肥後熊次(德冨健次郞)を以てすべての場合に御呼び被下度候(くだされたくさふらふ)」と記した。(同 第四卷)

『日本から日本へ』では、1920年(大正九年)2月2日の橫濱に向けた春洋丸船上での乗船者の質問に対して「(蘆花の號を)本屋が無斷で廣告に使つたりするが、私自身は親がつけてくれた名『德富健次郞』と呼ばれたい」と答えた。

引用文は、中野好夫著『蘆花徳冨健次郎』第一~三部(筑摩書房)1972-1974年、德冨蘆花作『小説 不如帰』(岩波書店)1938年、『蘆花全集』第十卷、第十四卷、第十七卷、第十九卷(新潮社内蘆花全集刊行會)1929年 及び『蘆花日記』第一~七巻(筑摩書房)1985年によった。

なお、本文中の「奴婢」などは現代では不適切な表現であるが、原本からの転載であり、そのままとした。

第三章 蘆花の『自然と人生』

目次へ行く

蘆花は 1900年(明治三十三年)1月に『小説 不如歸(ほととぎす)』を上梓して成功をおさめると、同年 8月に『自然と人生』を兄・蘇峰の民友社から刊行した。これは、小説「灰燼(くわいじん)」のほか、散文・散文詩 87編と、芸術論「風景畫家コロオ」からなっている。

|

J.- B. Camille Corot

(1796-1875)

|

「灰燼」は「勝てば官軍負けては賊」で始まる。1877年(明治十年)に起きた西南の役を時代背景としている。地方の名家に起きた悲劇を描く物語である。当時の封建的で父権的な家族制度を題材にしている。当時、戸主は強権的な家長であった。家族は戸主の下に生活などを統制された。

|

蘆花生著『自然と人生』

(民友社 1900年)

|

「風景畫家コロオ」は、フランスの画家コロー(Jean-Baptiste Camille Corot 1796-1875)の作品と生き方を愛して論じたものである。初めに 1897年9月『家庭雜誌』に発表された。そこで蘆花はコローの言葉「美術の極意は唯愛なり」や「眞(まこと)は美術の第一義」を引用して「彼は自然の兒(こ)、畫毫(ぐわがう)を握れる詩人なりき」と絶讃している。

『自然と人生』に収められた散文・散文詩は「自然に對する五分時(ごふんじ)」29編、「寫生帖」11編、「湘南雜筆」47編である。

蘆花は「色が大好き」であったことが随筆集『みみずのたはこと』(新橋堂書店・服部書店・警醒社書店 1913年1月)の「夏の頌」に書かれている。また、同書の「碧色(へきしょく)の花」では色彩について次のように述べている。

「碧色の花」

色彩の中で何色を好むか、と人に問われ、色彩について極めて多情な彼は答に迷うた。

吾墓の色にす可き鼠色、外套に欲しい冬の杉の色、十四五の少年を思わす落葉松の若緑、春雨を十分に吸うた紫がかった土の黒、乙女の頬に匂う桜色、枇杷バナナの暖かい黄、檸檬(れもん)月見草の冷たい黄、銀色の翅(つばさ)を閃(ひらめ)かして飛魚の飛ぶ熱帯の海のサッファイヤ、ある時は其面に紅葉を泛(うか)べ或時は底深く日影金糸を垂るゝ山川の明るい淵(ふち)の練った様な緑玉(エメラルド)、盛り上り揺り下ぐる岩蔭の波の下に咲く海アネモネの褪紅(たいこう)、緋天鵞絨(ひびろうど)を欺く緋薔薇(ひばら)緋芥子(ひげし)の緋紅、北風吹きまくる霜枯の野の狐色、春の伶人(れいじん)の鶯が着る鶯茶、平和な家庭の鳥に属する鳩羽(はとは)鼠、高山の夕にも亦やんごとない僧の衣にもある水晶にも宿る紫、波の花にも初秋の空の雲にも山の雪野の霜にも大理石にも樺(かば)の膚(はだ)にも極北の熊の衣にもなるさまざまの白、数え立つれば際限は無い。色と云う色、皆好きである。

然しながら必其一を択まねばならぬとなれば、彼は種として碧色を、度(ど)として濃碧を択ぼうと思う。碧色――三尺の春の野川の面(おも)宿るあるか無きかの浅碧(あさみどり)から、深山の谿(たに)に黙(もだ)す日蔭の淵の紺碧(こんぺき)に到るまで、あらゆる階級の碧色――其碧色の中でも殊(こと)に鮮やかに煮え返える様な濃碧は、彼を震いつかす程の力を有(も)って居る。

以下略

|

蘆花は色彩について「俺は『色彩家』(コロリスト)だ。いつまでも色に愚図つく」と述べている。(『蘆花日記』第四巻 大正五年 12月19日)また、「彼(蘆花)は色彩で物を見た」とも書いている。(『小説 冨士』第一卷)

「自然に對する五分時」は、冒頭の「此頃(このごろ)の富士の曙」をはじめ、「空山流水(くうざんりうすい 空山は、人けのない静かな山)」「相模灘の落日」「雜木林」「蘆花」など、風景を色彩豊かに描写している。

「此頃の富士の曙」より

「此頃の富士の曙」(明治三十一年一月記)

心あらん人に見せたきは此頃の富士の曙。

午前六時過、試みに逗子の濱(はま)に立って望め。眼前には水蒸氣渦まく相模灘を見む。灘の果(はて)には、水平線に沿ふてほの闇(くら)き藍色(あゐいろ)を見む。若(も)し其(その)北端に同じ藍色の富士を見ずば、諸君恐らくは足柄、箱根、伊豆の連山の其藍色(らんしよく)一抹の中(うち)に潜むを知らざる可し。

海も山も未だ睡(ねむ)れるなり。

唯一抹、薔薇(しようび)色の光あり。富士の巓(いたゞき)を距(さ)る弓杖(ゆんづゑ)許(ばか)りにして、橫に棚引く。寒を忍びて、暫く立ちて見よ。諸君は其薔薇色の光の、一秒々々富士の巓に向つて這(は)ひ下るを認(したゝ)む可し。丈(じよう)、五尺(せき)、三尺、尺、而(しかう)して寸。

富士は今睡(ねむり)より醒めんとすなり。

今醒めぬ。見よ、嶺(みね)の東の一角、薔薇(ばら)色になりしを。

以下略

|

「空山流水」より

「空山流水」

或(ある)年の秋、十月の末であつた。自分は鹽原(しおばら)箒川(はふきがは)の支流鹿股川(かのまたがわ)の畔(ほとり)の石に腰かけて居(ゐ)た。

前夜凩(こがらし)が烈(はげ)しく吹いて、紅葉(もみぢ)は大抵散つてしまつて、川床(かはどこ)は殆(ほと)んど眞紅(まつか)になつて居た。

右も左も見上(あ)ぐる程(ほど)の峰が細長く靑空を限(かぎ)つて、空にも川が流れて居るかと思はれた。

秋末(あきまつ)の事で、水は瘦(や)せ、涸(か)れに、涸れて、所謂(いはゆる)全石(ぜんせき)の川床(かはとこ)の眞中(まんなか)を流れて行(ゆ)く。

川床は峰と峰との谷間をくねつて、先下(さきさ)がりになつて居(お)るから、遠くまで流(ながれ)の末(すえ)が見へる。

恰(ちやうど)川の末に一高峰(かうほう)が立ち塞(ふさが)つて、遠くから見ると川は其(その)峰に吸い込まれるかの樣(やう)に思はれ、又山が、「此處(こゝ)に居なさい、里に出て何(なん)になる、居なさい、居なさい」と水の流れを抱(いだ)き止める樣にも思はれる。

併(しか)し水は底の石を流(あら)ひ、紅葉の柵(しがらみ)を潜(くゞ)つて、歌ひながら流れ行く。

石に腰かけて、聞いて居ると、其音(おと)! 松風(まつかぜ)、人無くして鳴る琴の音(ね)、何に譬(たと)へて宜(よ)からう? 身は石上(せきじやう)に座(ざ)しながら、心は流水の行末(ゆくえ)を追つて、遠く、遠く、遠く──あゝまだ仄(かす)かに聞へる。

今でも半夜(はんや)夢醒(さ)めて、心澄(す)む折々は、何處(どこ)かに遠く遠く此(この)音(おと)が聞こへるのである。

|

画家の東山魁夷(ひがしやまかいい 新吉 1908‐1999)は、「朝日新聞」1977年(昭和五十二年)6月20日の読書欄で『自然と人生』を「忘れられない本」として次のように述べている(括弧内著者)。

「(中学受験塾の)数学の受け持ちは梶谷という青年で、秀才の評判が高かった。整った風貌(ふうぼう)の中に、どこか弱々しい翳(かげ)があった。私たちはその人を尊敬し、慕ってもいたので、数学の時間も活気が感じられた。幸いに入学試験に合格したとき、お祝いだと言ってその先生がくれたのが、この本であった。その後たしか二、三年でその人は亡くなった」

「(蘆花の『自然と人生』には)「空山流水」の章の中にある ─ 紅葉は大抵散つてしまって、川床は殆んど真紅になって居た。右も左も見上ぐる程の峰が細長く青空を限って、空にも川が流れて居るかと思はれた ─

というような新鮮な感覚が表れている個所が多く、孤独な魂が自然の中に浸って、自然と語り合う姿が心を打つ」

「(梶谷先生はコローの評伝についても)この十九世紀のフランスの画家の生涯を私に教えたかったのかもしれない。私は小学校を卒業するころから、画家になりたいと思っていた」

哲学者の三木淸(みききよし 1897-1945)も著書『讀書と人生』(小山書店 1942年6月初刊 以下の引用は新潮社 1974年10月刊による)の中で「もし読書における邂逅(かいこう 人生上の重要なめぐりあい)というものがあるなら、私にとって蘆花はひとつの邂逅であった」と次のように述べていた(括弧内著者)。

「(中学三年生のころ、先生から教科書の副読本として)『自然と人生』を与えられ、それを学校でも読み、家へ帰ってからも読んだ」

「私は蘆花が好きになり、この本のいくつかの文章は暗誦(あんしょう)することができた。そして自分で更に『青山白雲』とか『青蘆集』とかを求めて、同じように熱心に読んだ。冬の夜、炬燵(こたつ)の中で、暗いランプの光で、母にいぶかられながら夜を徹して、『思出の記』を読み耽ったことがあるが、これが小説というものを読んだ初めである」

「(兵庫県龍野市・現たつの市で育った)私が武蔵野を愛するようになったのは、蘆花の影響である。一高時代、私は殆ど毎日曜日、寮の弁当を持って、ところ定めず武蔵野を歩き廻ったことがある。それはその頃読んでいた芭蕉などに対する青年らしい憧憬(どうけい)でもあったが、根本はやはり『奥の細道』でなくて『自然と人生』であった。蘆花を訪ねたことは終(つい)になかったが、彼が住んでいた粕谷(かすや)のあたりをさまよったことは一再ではない。利根川べりの息栖(いきす)とか小見川(おみがわ)とかの名も蘆花を通して記憶していて、その土地を探(たず)ねて旅したこともある。彼によって先ず私は自然と人生に対する眼を開かれた。もし私がヒューマニストであるなら、それは早く蘆花の影響で知らず識らずの間に私のうちに育ったものである」

「相模灘の落日」より

「相模灘の落日」

秋冬(しうとう)風全く凪(な)ぎ、天に一片の雲なき夕(ゆふべ)、立つて伊豆の山に落つる日を望むに、世に斯(かゝ)る平和のまた多かる可しとも思はれず。

|

蘆花『自然と人生』散歩道

(神奈川県逗子市 2018年1月 写真提供 入口紀男) |

日の山に落ちかゝりてより、其全く沈み終るまで三分時(さんぷんじ)を要す。

初め日の西に傾くや、富士を初め相豆(そうづ)の連山、煙(けぶり)の如く薄し。日は所謂(いはゆる)白日(はくじつ)、白光爛々として眩(まぶ)しきに、山も眼を細ふせるにや。

日更に傾(かたぶ)くや、富士を初め相豆の連山次第に紫(むらさき)になるなり。

日更に傾くや、富士を初め相豆の連山紫の肌に金煙(きんゑん)を帶ぶ。

此時濱に立つて望めば、落日海に流れて、吾足下に到り、海上の舟は皆金光を放ち、逗子の濱一帶、山と云はず、砂と云はず、家と云はず、松と云はず、人と云はず、轉(まろ)がりたる生簀(いけす)の籠も、落ち散りたる藁屑(わらくづ)も、赫焉(かくえん)として燃へざるはなし。

斯る凪の夕に、落日を見るの身は、恰(あだか)も大聖の臨終に侍するの感あり。莊嚴の極、平和の至、凡夫も靈光に包まれて、肉融け、靈獨(ひと)り端然として永遠(イタルニテー)の濱(ひん)に彳(たゝづ)むを覺ふ。

物あり。融然として心に浸む。喜びと云はむは過ぎ、哀(かなしみ)と云はむは未だ及ばず。

已にして日愈々落ちて伊豆の山にかゝるや、相豆の山忽(たちま)ちにして印度藍色(いんぢごお)に變ず。唯富士の嶺(いただき)舊(きう)に仍(よつ)て紫上更に金光を帶ぶるのみ。

伊豆の山に落日を銜(ふく)み初めぬ。日一分(ぶ)を落つれば、海に浮べる落日の影一里を退く。日は迫らず、寸又寸、分又分、別れ行く世をば顧み勝に悠々として落ち行く。

已にして殘一分となるや、急に落ちて眉となり、眉切れて線となり、線瘠(や)せて點となり、―― 忽ちにして無(なし)矣。

眼を上ぐれば、世界に日なし。光消へて、海も山も蒼然として憂ふ。

日は入りぬ。然も餘光の忽ち箭(や)の如く上射(じやうしや)し、西空金よりも黃なるを見ずや。偉人の沒後實に斯くの如し。

日の落ちたる後は、富士も程なく蒼ざめ、やがて西空の金は朱となり、燻(くすぶ)りたる樺となり、上りては濃き孛藍(はいらん)色となり、日の遺孽(わすれがたみ)とも思ふ明星の次第に暮れ行く相模灘の上に眼を開きて、明日の日出を約するが如きを見るなり。

|

「自然に對する五分時」の「蘆花」では、「『蘆の花は見所とてもなく』と淸少納言(966頃-1025頃)は書きぬ。然も其(その)見所なきを余は却つて愛するなり」と述べている。『枕草子』は三巻本(三巻に整えられた)という写本が原形を最もよく伝えているといわれているが、蘆花はいわゆる能因本(のういんぼん 伝能因所持本)の第七十段の「葦(あし)の花。更に見所なけれど」を参照したと思われる。(『日本古典文学全集 枕草子』小学館 1974年)

能因本は僧侶・歌人の能因(988-1050以降 淸少納言の子・橘則長の義兄)に伝わった写本。第二次世界大戦後は、底本として主に三巻本が用いられるようである。

「寫生帖」には「可憐兒(かれんじ)」「海運橋」「櫻」「兄弟」「國家と個人」「斷崖(だんがい)」「雨後の月」などの作品が収められている。「斷崖」は友情とそれに相反する人の心の恐ろしい一面を描いている。

「可憐兒」より

「可憐兒」

伊豆の山に、日は傾(かたぶ)きぬ。葉山の濱には金色(こんじき)の波淘去(とうきょ)しまた淘來(とうらい)せり。

余は長者ヶ崎に散步して歸りつゝありき。

余は俯(うつむ)きて步めり。忽(たちま)ち簌(さく)々砂鳴りて。大小二ツの影法師眼前に落ち來れり。余は眼を上げて二個(ふたり)の人を見ぬ。

長(ちやう)は四十ばかりの保姆(うば)らしき女、一人は七(なゝつ)か、八(やつ)には過ぎじと見ゆる美しき女の兒(こ)なり。振分髮(ふりわけがみ)はふさふさと白き額(ひたい)に浪うち、紫矢絣(やがすり)の被布(ひふ)着て、緋天(ひてん)の緒(お)の雪駄(せつた)穿(は)きたり。

老女は無言、少女も無言、少女の美しき面(おもて)には、子供にあるまじき非寥(ひれう)の色あるを認(したゝ)めぬ。

何人(なにびと)の兒(こ)なるか。

濱に下り來し漁師の妻に問へば、聲(こゑ)を潜めて答へぬ「彼(あれ)はハア秋田さまの芳(よつ)ちゃまですよ」

秋田! あゝ是れさきに家内の波瀾より自殺して果てし秋田子爵夫人の忘れ形見(がたみ)の一女(ぢよ)乎(か)。

余はふり回(か)へり見ぬ。二人は今まさに大なる岩の蔭に入りて、紫の被布の袂(たもと)のみちらちらほの見えたり。

以下略

|

「雨後の月」より

「雨後の月」

わたしは不斷(ふだん)そう思(おも)ふのですよ、人間(にんげん)は如何樣(どん)な事があらふと決して自棄(やけ)を起(おこ)すものぢやありませんね。

それはもう海人(あま)が鹽(しほ)燒くと云ふせち辛(から)い世の中ですもの、五十年七十年の間には隨分憂(うれ)ひ事つらひ事、たまには死にたい程(ほど)くやしい事もありますわ。

意地の惡(わる)い天道樣(てんたうさま)自分一人を繼子(まゝこ)になさつて、あゝいやだいやだいつそ舌(した)でも咋(く)ひ切るか、淵川(ふちかは)へでも身を投げて仕舞(しま)はうと、斯(か)う思ふこともあるものです。

でもね、此處(こゝ)が人間一生(せふ)浮沈(ふちん)の別れ時で、斯の處を眼をねぶつてぢつと持堪(もちこた)へて居さへすると、天道樣の秤(はかり)はすぐとまた逆戾り、沈むだものは浮き上つて、枯株(かれかぶ)にも芽(め)がふきます。

此處の辛抱(しんぼう)が出來ないで、つい自棄から一生をさゝはうさにして仕舞ふと云ふは、情けない譯(わけ)ぢやありませんか。

よく昔話に云ひますね、苦勞の重荷(おもに)を背負つて居る人間が他人(ひと)の荷物は輕(かる)そうだと羨(うらや)むで居るのを、天道樣が愍(あは)れと思召(おぼしめ)して、それなら荷物の取り替(か)へツこをしろと仰有(おつしや)つたので、皆喜んで自分の荷物を放下(ほか)して、偖(さて)他人の荷をあれ此れと背負つて見ると、是はしたり、何(ど)れも何れも吾(わが)荷より餘(よ)ツ程重いものばかり、餘儀(よぎ)なくまたもとの吾荷を背負つたと云ふ話がありませう。

誰(たれ)の身にも荷物は有りまさアね。坐蒲團(ざぶとん)で拵(こさ)へた人形(ねゝ)さまを背負ツて居る花(はな)ちやんでも、ね、日本を肩(かた)に背負ツて居る何某の大臣(だいじん)さんでも、皆それぞれ荷物はあるのですよ。

以下略

|

「湘南雜筆」は「霜の朝」「初午(はつうま)」「花月(くわげつ)の夜」「暮春の野」「夏」「秋漸(やうや)く深し」「月を帶(お)ぶ白菊」「寒樹」など、1899年(明治三十二年)の一年を通した自然描写の日記である。

「初午」より

|

蘆花『自然と人生』散歩道

(神奈川県逗子市 2018年1月 写真提供 入口紀男) |

「初午」(明治三十二年二月一日)

初午の太鼓鼕(たう)々たり。

梅花は已(すで)に六七分、麥は未だ二三寸。

「奉献(はうけん)稻荷大明神」の旗村々に立ちて、子女衣を更(あらた)めて往來し、人の振舞酒に醉はざるはなし。

|

『自然と人生』にアーサー・ロイド(1852-1911)らの英訳がある(A. Lloyd, M. von Fallot and H. Ono, “NATURE AND MAN” 弘學館書店 1913年6月)。

アーサー・ロイドはイギリス人。東京帝國大學でラフカディオ・ハーン(小泉八雲)の後任として教授を勤めた。尾崎紅葉の『金色夜叉』なども英訳している。墓は東京都港区の青山霊園にある。

アーサー・ロイドらの「初午」の英訳文より

Hatsu Uma

初 午

(The first horse day in the 2nd month, old reckoning, when prayers are

offered to the God Inari for good crop or protection against conflagrations)

It was hatsu-uma, drums were beating loudly, the plum-blossoms were nearly at their best, but the ears of barley were as yet far from ripe. In the villages banners were set up with the inscription, "Respectfully dedicated to the august God of Inari." Boys and girls were out in their holiday clothes, and the men were all under the influence of their friends' saké. (Feb. 1st.)

|

「花月の夜」より

「花月の夜」(明治三十二年四月十五日)

|

蘆花『自然と人生』散歩道

(神奈川県逗子市 2018年1月 写真提供 入口紀男)

|

戸を明くれば、十六日の月櫻の梢(こずゑ)にあり。空色(くうしよく)淡(あは)くして碧(みどり)霞(かす)み、白雲(はくうん)團(だん)々、月に近きは銀の如く光り、遠きは綿の如く和(やわ)らかなり。

春星(しゆんせい)影(かげ)よりも微(かすか)に空を綴(つゞ)る。微茫月色(びばうげつしよく)、花に映じて、密なる枝は月を鎖(とざ)してほの闇(くら)く、疎(そ)なる一枝(いつし)は月にさし出でゝほの白く、風情言ひ盡し難し。薄き影と、薄き光は、落花點々たる庭に落ちて、地を步(ほ)す、宛(さ)ながら天を步(あゆ)むの感あり。

濱の方(はう)を望めば、砂洲(さしう)茫々として白し。何處(どこ)やらに俚歌(りか)を唱(うた)ふ聲(こゑ)あり。

又

已(すで)にして雨はらはらと降り來(き)ぬ。やがてまた止(や)みぬ。

春雲(しゆんうん)月を籠(こ)めて、夜ほの白く、櫻花(あうくわ)澹(たん)として無からむとす。蛙(かわず)の聲いと靜かなり。

|

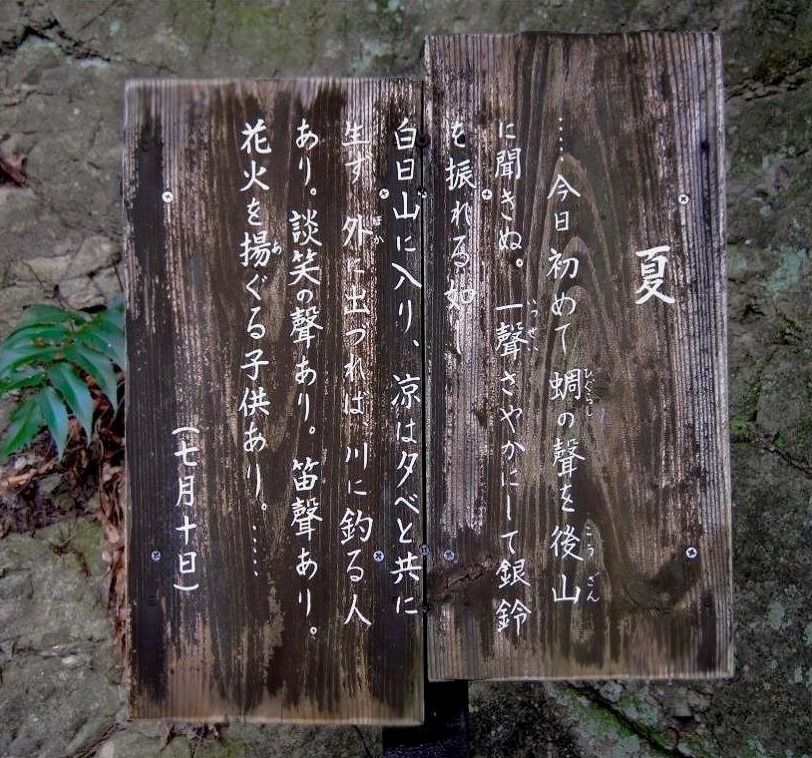

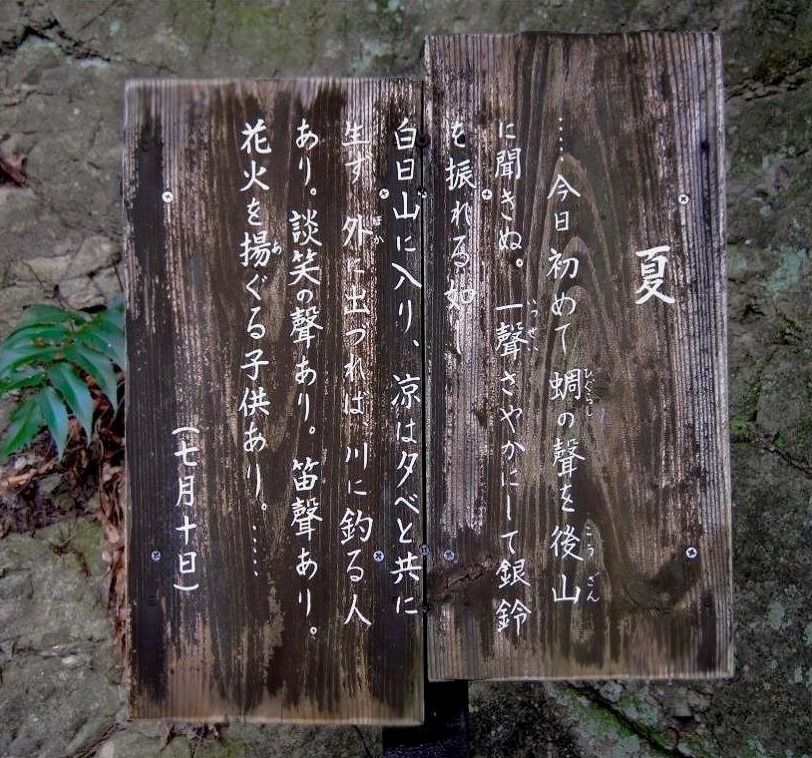

「夏」より

「夏」(明治三十二年七月十日)

|

蘆花『自然と人生』散歩道

(神奈川県逗子市 2018年1月 写真提供 入口紀男)

|

梅雨晴れて、まさしく夏となりぬ。

障子開き、簾(みす)を下ろして坐(ざ)すれば、簾外(れんぐわい)山靑く、白衣(はくゐ)のひと往來(わうらい)す。

富士も夏衣(なつごろも)を着(つ)けぬ。碧(みどり)の衣(ころも)すがすがしく、頭(かしら)には僅(わづ)かに二三條(ぢやう)の雪を冠(かむ)れり。靑疊(あをだゝみ)敷(し)く相模灘(さがみなだ)の上を習々(しうしう)として渡り來(く)る風の凉(すゞ)しきを聞かずや。

又

今日初めて蜩(ひぐらし)の聲(こえ)を後山(こうざん)に聞きぬ。一聲(いつせい)さやかにして銀鈴(ぎんれい)を振れる如し。

白日(はくじつ)山に入(い)り、凉(れう)は夕(ゆうべ)と共に生ず。外(ほか)に出(い)づれば、川に釣る人あり。談笑(だんしやう)の聲あり。笛聲(てきせい)あり。花火を揚(あ)ぐる子供あり。

夏の季(シーズン)は始まりぬ。

|

「秋漸く深し」より

「秋漸く深し」(明治三十二年十月十一日)

|

蘆花『自然と人生』散歩道

(神奈川県逗子市 2018年1月 写真提供 入口紀男)

|

野路(のぢ)行(ゆ)けば、粟(あわ)の收納の盛りにて、稻(いね)の收納もぽつぽつ始まりぬ。

蕎麥(そば)雪の如く、甘藷(かんしよ)の畑(はた)は彌(いや)繁(しげ)りに繁れり。百舌(もず)鳴く村に、紅(くれない)なる黃(き)なる星の如く柿の實(み)の照れるを見よ。

彼岸花、螢草(ほたるそう)、野菊、蓼(たで)、小(ち)さき粟の如き稻の如き黍(きび)の如き烏麥(からすむぎ)の如き八千草(やちぐさ)に鳴く虫の音(ね)を踏み分け行けば、蛙(かはず)飛び、螽斯(ばつた)飛び、稀(まれ)には蟹(かに)がさがさと隱れ行く。

又

山路(やまぢ)行けば、薄(すゝき)苅萱(かるかや)の吾衣(わがころも)にかゝれるも、あはれなり。

山も秋やゝ深ふなりぬ。何の樹(き)殊(こと)に色づき、何の葉(は)殊に落ち始(そ)めしと云(い)ふにあらねど、林(りん)漸く疎(そ)に、山骨(さんこつ)やゝ寒く、葉聲(えうせい)次第に乾(かわ)き、樹々(じゆじゆ)日々(ひゞ)透明ならむとするを覺ふ。默然(もくぜん)として步(あゆ)めば、小鳥の石を落せしか、栗(くり)の實の自(みづ)からはぢけて落ちしか、ころころがさと一聲(いちせい)木(こ)の間(ま)に物の落つる音して、あとはこつきり靜(しづ)かになりぬ。

|

「月を帶ぶ白菊」より

「月を帶ぶ白菊」(明治三十二年十一月十二日)

|

蘆花『自然と人生』散歩道

(神奈川県逗子市 2018年1月 写真提供 入口紀男)

|

墨(すみ)の如(ごと)き樹影(じゆえい)を浴(あ)びて、獨(ひと)り中庭(ちうてい)の夜(よ)に立てば、月を帶ぶる白菊ほのかに香(かを)りて、花の月と囁(さゝ)やく聲(こえ)も聞く可(べ)き心地す。俯(うつむ)きて、其(その)一枝(いつし)を折らんとするに、しとゞ露(つゆ)にぬれたり。折れば、月影(かげ)ほろほろとこぼれぬ。

朝來(ちやうらい)の雨止(や)み、風息(や)み、月夜(げつや)の靜味(せいみ)言盡(いひつく)し難(かた)し。何に動かされてか、井戸側(ばた)の無花果(むくわくわ)の葉のがさりと云(い)ひしあとは、一庭(いつてい)寂然(せきぜん)として月と影と共に眠(ねぶ)りぬ。

唯(ただ)、稀(まれ)に、稀に、檐滴(たんてき)の蔭(かげ)闇(くら)き方(かた)に私語(しご)するのみ。

|

蘆花は 1896年(明治二十九年)4月から洋画家の和田英作(1874-1959)の指導をすすんで受けた。絵を学び始めて二年目に最初の自然主義文学の作品である『靑山白雲』を刊行した。

その『靑山白雲』の巻頭の序文には「一昨年の初、余は偶然畫を學ばんと思ひ立ちぬ」と述べた。さらにその序文には「寫生に到つて、余が熱はもはや四十度の上に上りぬ。寫生、寫生、昨日も寫生、今日も寫生! 余は殆んど寫生狂となりぬ。時短うして、手唯二つ。憾(うらむ)らくは宇宙の森羅萬象を盡(ことごと)く吾寫生帖に掻(か)き込む能はざるを!」とも述べ、「余は唯余が畫の事に於て一も知る所なきを知りたる耳(のみ)」 また、「豈(あに)たゞ畫のみならん、渾(すべ)ての事に於て皆然りしなり」 さらに、「二年の畫學修行は、余が眼を開きぬ」と述べて自然主義文学への開眼を吐露している。

「自然に對する五分時」の「此頃の富士の曙」は1898年(明治三十一年)に「國民新聞」に発表して注目されていた。

自然主義文学の作品としてこの『自然と人生』(1900年8月)の刊行は『靑山白雲』(1898年3月)の上梓に次ぐものであった。

『小説 不如歸(ほととぎす)』(民友社 1900年1月)でみられた修辞的(擬人化)表現は「相模灘の落日」でも「山も眼を細ふせるにや」のようにみられる。

「湘南雜筆」は蘆花の散文・散文詩の中でも自然に対する優れた描写力を示す重要な作品群である。その表現は、もはや修辞を用いることなく自然を意識や感情抜きで直視し、ありのままに描写するものとなっている。

蘆花は、その後さらに『靑蘆集』(民友社 1902年8月)や『みみずのたはこと』(新橋堂書店・服部書店・警醒社書店 1913年1月)で、自然を確かな眼で捉えた作品を発表するようになっていく。

『靑蘆集』の「除夜物語」より

|

信越線が開通して、晝(ひる)は黑雲の息を吐き、夜は赤靑の眼を閃(ひら)めかし、火焰(くわえん)を吐いて、鐵の路を日に幾囘か往(ゆ)き復(かへ)る大蜈蜙(おほむかで)──汽車の事さ──を、村の者は珍しがつて、子供は素(もと)より、太郎作(たろさく)が家の花嫁も勘左衞門(かんざゑもん)が隱居(いんきよ)の爺(ぢい)も、それ今通る、出て見ようと騷いだが、やゝ暫く經(た)つと、皆厭(あ)いてしまひ、毎日々々やかましい、屋根が黑くなつて、火の粉が散つて、と先月其(そ)の汽車で上田(うへだ)まで繭(まゆ)賣(う)りに行つて、開化(かいくわ)は有り難いもの上田まで半日で行つて歸つたと有り難がつたことも、はや咽元(のどもと)すぎた汁粉(しるこ)の胸がつかへていやでござるとは勝手な沙汰。

併し爲吉(ためきち)ばかりは、何時(いつ)までも汽車と云ふものが珍しく、不思議で不思議でたまらず、學校へ行くかはりに、斑(ぶち)をお伴に毎日ひにち鐵橋に近い踏切の番小屋に通った。其(そ)れは、半分は汽車が珍らしいのと、また半分は其の番小屋に獨住(ひとりずみ)の爺(ぢい)の與作(よさく)が爲を可愛がつたからである。

若し信仰は智識の及ばぬ世界を見るの千里鏡(きやう)であるならば、愛は意思の到り得ぬ心靈(れい)に達する天浮橋(あまのうきはし)であらう。愛は水の如し、如何なる巖山(がんざん)も終(つひ)には穿(うが)つ。萬里を隔(へだ)てゝも、年を隔てゝも、生きて磁氣電氣(じきでんき)の如く感ずるは、愛では無いか。日光を吸はぬ草木のよく育つが無いならば、人の靈の發育(はついく)に愛の必要は云ふまでもあるまい。

|

|

蘆花生著『靑蘆集』

(民友社 1902年)

|

ここの「天浮橋」は、太安萬侶(おおのやすまろ 生年不詳-723)編纂の『古事記』(712年 和銅五年)と、舎人親王(とねりしんわう 676-735)ら編纂の『日本書紀』(720年 養老四年)に出てくる橋である。『古事記』によると 伊邪那岐命(いざなぎのみこと)と伊邪那美命(いざなみのみこと)の二柱の神々は、この橋に立って天沼矛(あまのぬぼこ)で淤能碁呂島(おのごろしま)を作ったという。

『靑蘆集』の「吾が初戀なる『自然』」で、蘆花は「『自然』は余の初戀なりき。多くの初戀は、泡の如く消えざるは稀なり。獨(ひとり)吾が此の初戀は、死に到つてまさに已(や)むべき戀なり」と述べている。また、「人は愛せずして生くる能はず、寧(むし)ろ愛されずして活くる能はず。人に求めて得ざる慰藉(いしや)はいつしか『自然』に求めぬ」と述べ、また、「寫生は少しづゝ吾が眼の膜をきりて」と述べ、「自然は次第に人を導いて人を戀はしむるに到りぬ」さらに「膜とは何ぞ。『我』(イゴ)なり」と述べている。

蘆花は 1914年(大正三年)8月2日の日記で『自然と人生』について回顧し、次のように書いている。(『蘆花日記』第一巻)

|

彼(宮崎湖処子 こしよし)の『小天地』などから余の自然と人生は出て居る。而して『小天地』はより多く詩的であり、洗練されて居る。『自然と人生』に若し特色があるなら、それは色彩感の比較的鮮鋭なのと、一道の気韻である。模倣でも新意を出せばいゝが、真似は到底本物ではないのだ。

|

|

德冨健次郞 愛 著『小説 冨士』

(福永書店 1925年)

|

宮崎湖處子(八百吉 1864-1922)は、牧師、詩人、小説家、民友社社員であった。『小天地』は、宮崎湖處子が 1896年(明治二十九年)7月から 11月に「國民新聞」に連載した自然スケッチの文集である。蘆花はその日記の中で、宮崎湖處子について「『帰省』(1890年6月)はやはり名著で、田園文学の近代に於ける祖先は彼である」と称(たた)えた。

蘆花夫妻は蘆花の自伝的長編小説である『小説 冨士』4巻を1925年(大正十四年)5月から1928年(昭和三年)2月にかけて福永書店から刊行した。

彼(熊次・蘆花)はもう社には出なかつた。續物(つづきもの)も打切つた。彼の仕事はやはり道樂の寫生であつた。熊次も駒子(妻・愛子)も何時とはなしに畫の師に足を遠くした。然し自然を師とすれば、師は到る處にあつた。實子(姪・逸子)が辨當提げて近くの小學校に通ふ時、熊次は寫生道具を提げて郊外をぶらついた。彼も自然の小學一年生であつた。

『小説 冨士』第一卷

|

これは、1896年(明治二十九年)の秋、蘆花が東京府赤坂區氷川町の勝海舟邸内の借家にいたころの蘆花と愛子らの実生活の様子である。蘆花はそのころもやや落ち込んでいたようである。当時、父母は逗子にいて、兄・蘇峰はヨーロッパに旅行中であった。

引用文は、中野好夫著『蘆花徳冨健次郎』第一~三部(筑摩書房)1972-1974年、徳冨蘆花著『自然と人生』(岩波書店)1933年、徳冨健次郎作『みみずのたはこと』(岩波書店)1938年、德冨健次郞著『靑山白雲』(岩波書店)1935年、『蘆花全集』第三卷、第十六卷(新潮社内蘆花全集刊行會)1929年及び『蘆花日記』第一巻、第四巻(筑摩書房)1985年によった。

第四章 蘆花の『小説 思出の記』

目次へ行く

|

德富健次郞著『小説 思出の記』

(民友社 1901年)

|

『小説 思出(おもひで)の記』は蘆花の長編小説である。兄・蘇峰が主宰する「國民新聞」に 1900年(明治三十三年)3月23日から翌年春にかけてまる一年間連載された。

蘆花は『小説 思出の記』を逗子の旅館「柳屋」で書き始めた。蘆花夫妻は同 1900年10月4日に四年間の逗子生活に別れて東京府豐多摩郡千駄ヶ谷村原宿へ転居する。その後もこれを書き続けた。旅先でも書いた。回を追うごとに評判は上がった。すでに『小説 不如歸(ほととぎす)』で知られていた蘆花は自信を深めた。「國民新聞」の売れ行きの向上にも貢献した。『小説 思出の記』(『おもひ出の記』解題)は 1901年(明治三十四年)5月15日に蘇峰の民友社から単行本として刊行された。

不如歸を夫妻の長女とすれば、これは五月の鯉にふさう長男の誕生であった。

『小説 冨士』第三卷

|

『小説 思出の記』の冒頭より

|

古(いにしえ)の君子(くんし)は、よく十歳にして経国(けいこく)の志を起こすの、三歳にして字を知るの、頴異(えいい ひとより賢い)人に絶するの、二葉(ふたば)より芳(かんば)しのというが、凡人のわれら慙(はず)かしながら自伝の第一章を飾るべき事をもたない。この凡庸な頭に、「われ」というもののぼんやりと宿ったのは、さよう、まず十一の年(とし)。僕がもし政治家なら、その年はあたかも大久保甲東(こうとう 大久保利通 幼名正袈裟 後に正助さらに一藏 1830-1878 元薩摩藩士、政治家、初代内務卿)が紀尾井坂(きおいざか)に濃厚な血をそそいだ年として、大筆特書するのであるが、政治家でないから、その要もない。しかしとにかく十一歳は僕にとって記憶すべき年であった。

|

主人公の菊池慎太郎は肥後國細川藩内の妻籠(つまごめ)の里に生まれた。

|

僕の故郷は九州、九州のちょいとまんなかで、海遠い地方。幅(はば)一里という「もっそう」(ひとり分ずつとして飯を盛る器の物相)の底みたような谷は、僕の揺籃(クレエドル)です。どっち向いても雑木山(ぞうきやま)がぐるりと屏風を立て回し、その上から春は碧(あお)くなり冬は白くなる遠山(とおやま)がちょいちょい顔を出している。

|

彼が十一歳になった春に「実に腹に一点の毒もない、人を疑い得ない、人にこうと言われていやと言い得ない人であった」という父は事業に失敗し、「一家を破産してその年の秋に」死んでしまった。しかし子どもの慎太郎は、そのような家の悲劇も知らずに、毎日遊んでばかりいた。その結果、彼は小学校を落第した。

母は、彼や菊池家の将来を心配して彼を父親の墓前に導いた。

|

母は墓地(はか)の入り口で足駄(あしだ)をぬいで、つつとあとも見ず上がって行くので、僕も草履(ぞうり)をぬいでついて行く。母は父の墓──まだ木標のままだ──の前に来ると、膝を折って石の上にすわった。僕もすわった。しばらくは無言である。

「慎太郎」

僕は顔を上げた。母はいつのまにか、黒鞘(くろざや)の懐剣を握っている。

「卿(おまえ)は何歳(いくつ)になるかい」

僕は頭(こうべ)をたれた。

「あれほどおっかさんがふだん言って聞かすのが、卿(おまえ)の耳にははいらんかい。おっかさんはな、ただ菊池の家が興したいばかりに、難儀苦労もしています。その心づくしが、いかに子供でも、卿(おまえ)にはわからんかい。おとうさんはこんなになっておしまいなさる、家屋敷は人のものになる。義理にも生きていられたものじゃないに、こうして恥ずかしい目を忍んでいるのも、たった一人(ひとり)の卿(おまえ)を育てて、つぶれた家を立て直して、あゝ菊池の家がまた興ったと、村の者にも言われたいばかりじゃないか。それに今度の卿(おまえ)のざまは、いったい何事です。卿(おまえ)は水吞百姓(みずのみびゃくしょう)の子と遊んで、水吞百姓になって、それで一生腐ってしまうつもりかい。菊池の家をつぶした上にまたつぶして、それでいいと思うかい。口惜しいとは思わんか。慎太郎、なぜ黙っとる。──エゝ、口惜しい、きょうがきょうまで身を削っても卿(おまえ)を育てよう一廉(ひとかど)の人間にしようと思っていたに、──もうあきらめた。卿(おまえ)を殺して母(わたし)も死ぬから、そう思いなさい。それとも口惜しいと思うか。思わんか。慎太郎、さあお死に、この短刀でお死に。卑怯者(ひきょうもの)、さあ死なんか」

黒塗りの鞘(さや)をはらって氷のごとき懐剣をつきつけつきつけ母は僕に詰め寄った。あゝこの時の母の顔、きっと僕をにらんだ眼光(めつき)、二十許年(なんねん)を経て今目の前にありありと見える。どこにいても、気がくじける時、一点不良の念がきざす時、この一双の目はたちまちぎらりとわれをにらむのである。

僕の額(ひたい)から大粒の汗がほろほろしたたり落ちた。皮膚は氷を浴びたように、腹の内は熱鉄を飲んだように、耳は鳴り目はくるめいて、心臓は早鐘(はやかね)をつき鳴らすように鼓動する。もう母の顔も見えぬ、言(こと)も聞こえぬ、夢中に懐剣の柄(つか)をつかむかと思うと母はもぎとって懐剣を二間(けん)あまり投げすてた。

「卑怯者(ひきょうもの)」

ぶるぶると震えて、僕は拳(こぶし)を握った。だしぬけに涙がほろり、と思うと僕は嗚咽(いきずすり)してなき出した。

|

慎太郎は、墓の父に今後は心を入れかえることを誓った。

「母の姉の良人(おっと)──すなわち僕の準伯父(じゅんはくふ)」なる人が近ごろ東京から帰って、「某(それがし)の城下」に住んでいる。こちらの消息がわかったと見えて、驚いて伯母から「移転」を勧めて来た。明治十二年四月十日に慎太郎は「十一年の生涯を包んだ故郷」から母と共にこれから厄介(やくかい)になる伯父の家に向かった。

|

廣瀨淡窗 (1782-1856)

(大分県日田市廣瀬資料館所蔵)

|

初め伯父の朋友である中西西山(なかにしせいざん)先生の家塾に入った。西山先生の塾というのは、「伯父の家から小一里も離れ、やはり城下から引っ込んで山に拠(よ)って」いた。「洋学をば取り除いて、塾の課程は漢文が十の八九を占め、残り一二分(ぶ)はそのころ新版の翻訳書で塡(うず)めてあったが、やはり醇乎(じゅんこ)たる漢学塾」であった。

そこは、廣瀨淡窗(ひろせたんさう 建 通称寅之助 後に求馬 1782-1856)の七言絶句の連作「桂林莊雜詠(けいりんさうざつえい) 諸生に示す四首」の「其の弐」の漢詩を「文字どおり」実行していた。

その漢詩は

休道他郷多苦辛 (いふをやめよ たきようくしんおほしと)

同袍有友自相親 (どうほうともあり おのづからあひしたしむ)

柴扉曉出霜如雪 (さいひあかつきにいづれば しもゆきのごとし)

君汲川流我拾薪 (きみはせんりゆうをくめ われはたきぎをひろはん)

であった。

廣瀨淡窗は豐後國(大分県)日田(ひた)で咸宜園(かんぎゑん)を開いた儒学者であり、髙野長英(譲 通称悅三郞 1804-1850 医者、蘭学者)や大村益次郞(永敏 幼名宗太郞 通称藏六など 1824-1869 医者、蘭学者、軍略家)、上野彥馬(1838-1904 写真家)らを輩出した(髙野長英については異説あり)。門弟の数は約三千人にのぼっていたことが知られている。

なお『小説 思出の記』では、この漢詩の文字のうち「道」は「言」に、「袍(ほう 綿入れ)」は「胞(ぼう)」に、「川(せん)」は「前(ぜん)」に、「我」は「吾」となっている。

|

西山塾にはずいぶん悍馬(かんば。性質の荒い馬)も多かったが、よく先生に服していたのは、先生が常に身をもって塾生を率いられたからで、露国の勇将スコベレッフ(M.D. Skobelev 1843-1882 歩兵大将)は常に白地の軍服を着て、突貫の場合には「さあ、皆おれについて来い」とまっ先に立ったというが、西山先生の教育法はいわばスコベレッフ流であった。

|

西山塾には、慎太郎より半年あまり遅れて松村清磨(せいま)が入塾して来た。清磨は慎太郎より二歳年長(ふたつとしかさ)であった。

|

僕と松村の交情はいよいよ深くなって、入塾した翌々年の春であったと思う、西山先生の病気か何かで一か月ばかり塾が休みになった時、松村が帰省するからぜひいっしょに来いというので、僕は母にねだって、伯父に許されて、松村の故郷を見に行った。

同伴(つれ)は僕に、松村に、それから迎えに来た松村が下男(げなん)、都合三人。西山塾から五里ほど歩いて、それから舟──無論五六反帆(たんほ)のごく小さな和船だ。

山家(やまが)育ちの僕、恥ずかしい事だが、この時、初めて海というものをまぢかに見た。

もっとも大きな入り江の一つに舟をつないで、まだ船心地(ふなごこち)に頭はふらふら、千鳥足に蠣殻(かきがら)砂利を踏みつけて、松村が宅(うち)に向かっていた。

三方山のいちめん海、地の広さはなかなか僕の故郷に及ばぬが、戸数は三倍もその上もあろう。まん中を川が流れて、川の右岸(みぎ)に人家があつまり、海つきは大概漁村だが、山手のほうはだいぶ瓦葺(かわらぶき)や白壁が見え、大きな寺の屋根も見えていた。川の左岸(ひだり)は田に、塩浜に、漁村だ。

松村が初めに僕を連れて行ったのは、浜近くの村の中に、いちだん高く石垣を築きあげて、白練塀(しろねりべい)をめぐらした大きな家であった。

両親は母屋(おもや)を総領(松村の兄)に譲り、離れの隠宅にいることを聞き知った。

それから松村と母屋を出て一丁(町。約 1.2キロメートル)ばかり、小さな汐入川(しおいりがわ)の橋を渡って行くと、水に臨んだ一構えの屋敷があって、門前には家鴨(あひる)が騒いでいる。

南国の、海浜はことに暖(あった)かいので、庭の白砂(しらす)に大きな縁台を置かして、松村の両親、僕、それからさっきは見かけなかったが松村の妹であろう母に似て美しい目をもったかわいい八歳(やっつ)ぐらいの娘(敏子。後に慎太郎と結婚することになる)、これだけそろって、はるか向こうの島山が紫から藍(あい)になるのをながめながら、鯛(たい)ずくめの料理に舌鼓を鳴らしていた。

松村の隠宅は実にいい場所だった。川じりに築(つ)き出して、三方は水、裏は麦畑に櫨(はじ)の木が七八本、高潮には屋敷の三方さながら水に浮いて、石垣の上から釣(つ)りもできる、白帆の往来(ゆきき)も座敷から手に取るようにながめられる。

水は家の三方をめぐり、村の好意は家の全部をめぐるとでも言おうか。なんでも久しい村の喬木(きょうぼく。高木の古い称)で、家は冨(とみ)に潤い、人は徳に潤っていた。父は弥兵衛(やひょうえ)とかいって、もう五十を過ぎ、家は長子に譲って全くの隠居、酒もたしなまず、煙草(たばこ)ものまず、碁もうたず、菊作りが道楽。花は菊を愛し、木では樅(もみ)が大好き──その幹もいかにも矗々(ちょくちょく)としてちとの曲がりなきを愛するのだという。それで号を樅堂(しょうどう)といった。なるほど庭木も多かったが、松でもなんでも一本として曲がりくねったものはなかった。木に限らず、すべて不自然なものが大きらい、しかるに人間はとかく不自然なもの、自然ほど自然なものはないので、バイロン(George Gordon Byron 1788-1824 英のロマン主義の詩人。熱烈で情緒豊かな多くの美しい詩を作った)ではないが弥兵衛老人は人間よりもむしろ自然を愛していた。

隠宅は、この両夫婦のほかに、松村が妹──お敏(とし)ちゃんとかいった──それに松村を迎えに来た下男の万吉(まんきち)夫婦に、犬が一匹、家鴨(あひる)鶏各(おのおの)十数羽──いやまだ忘れていた、非常に音(ね)のいい鶯(うぐいす)が一羽飼ってあった。

松村が塾にいても始終懐郷病(ホームシック)をもっているのは、無理でない。この家庭の空気は実によかった。松村が妹の敏ちゃんが、天真爛熳(てんしんらんまん)として、寸分の修飾なく、花の笑うがごとき面(おもて)を見ても、それはわかる。

|

|

德冨美信が隠宅としていた「つきだし」

(熊本縣葦北郡水俣村大字濱)

|

松村淸磨らがいる隠宅というこの場所は、蘆花の故郷で熊本縣葦北郡水俣村大字濱(はま)にあった祖父・美信(よしのぶ 1796-1885)の隠宅の情景をそのまま描写している。美信の隠宅は水が家の三方をめぐる「三面の水」で、いわゆる「つきだし(『死の蔭に』では突出、『蘆花日記』では築出)」とよばれていた。その川は、水俣の町なかを交差して流れていた川のひとつで、洗切(あらひきり)川と呼ばれていた。

|

蘆花公園

(水俣市浜町 2018年4月 著者撮影)

|

美信に可愛がられていた蘆花にとってそこは思い出深いところであった。

なお、水俣では 1932-1934年(昭和七~九年)に河川の大規模な改修工事が行われ、美信の隠宅は周囲の三方を囲んでいた洗切川も埋め立てられ、街なかに埋もれてしまった。

洗切川は当時の石垣の跡が一部残っていて、現在近くに「蘆花公園」が設けられている。

|

なんでも先生は病中にいろいろ考えをつけられたのであろう。一日(あるひ)──明治十四年七月一日と記憶する──先生は塾生残らず集めて、言わるるには、今日(こんにち)のような日々新(にちにちしん)の世の中に、老生(わし)のような老朽が諸君を教育の任に当たっていては、人の子をそこなう恐れがある、老生はこれからいよいよ百姓爺(おやじ)となるによって、諸君は随意によき師を求めて、外国語なども修めて、一廉(ひとかど)世に有用な人物となってもらいたい、とこう言い渡された。突然の事で、多数(おおく)は愕然(がくぜん)、中には涙をこぼす者──僕もその一人──もあった。それから先生はその晩塾生一同を呼んで、五目飯(ごもくめし)の馳走(ちそう)をしてその翌日別れに一同写真を撮(と)って、西山塾は閉塾となってしまった。

|

西山塾の閉塾後は「塾生もちりぢりになって、とんと消息を聞くこともなかった」が、「別懇の松村清磨ばかりは帰郷後もおりおり手紙をやり取り」していた。

それから、松村は「八月の末(すゑ)つ方(かた)」の数日後、「それじゃ、──君も早くして来たまえ」と言い残して遊学するため東京に去った。松村は東京にいる。

慎太郎は西山塾には二年間いた。「西山塾を去って、私立育英学舎に移った僕は、ともかくも幽谷をいでて喬木(きょうぼく)に移ったのであろう」

「喬木」は『詩經』「小雅」の「鹿鳴之什」にある。次は、その「伐木(ばつぼく)」の冒頭である。

伐木丁丁 鳥鳴嚶嚶 (木を伐(き)る丁丁(ちやうちやう)と 鳥は鳴く嚶嚶(あうあう)と)

出自幽谷 遷于喬木 (幽谷より出て 喬木に遷る)

嚶其鳴矣 求其友聲 (嚶とそれ鳴くは その友を求める聲)

「喬木に移る」とは、鳥が谷間から出て高い木に移ることで、転じて人の転居を祝う意もある。

彼は育英学舍に来て思った。

|

ここにいたって、かの恐るべき西山先生とその塾がかえって忍ばるるのであった。

西山塾では、西山先生の特質とその感化が雪隠(せつちん)のすみまでも行き渡って、たとえ中庸を得なかったにもせよ、その斬絶(ざんぜつ)なる個性とその一種奇矯(ききよう)なる主義とは、ほとんど一点の曖昧糢稜(あいまいもりよう)をゆるさないほど明々白々と塾内に瀰漫(びまん)していたので、いわゆる適従する所を知るとでも、言おうか、僕らはずいぶんつらいと思いひどいと感ずる中にも、どことなく小気味よく、たとえば霜の朝(あした)の寒さはいかにも凛然(りんぜん)と身にしみてはげしいがしかしそれがために筋張り血清(す)みなあにという男魂を振り起こさす所があるように、西山塾の空気は決して僕らを昏睡(こんすい)に導かず、卑屈におとしいれず、倦憊(けんばい)させず、迷わせず、凛々(りんりん)として常に僕らを刺激し警醒(けいせい)していたのであった。

西山塾の僕になつかしく思われるのは、その塾のともかくも一癖あって、酸素だくさんの空気がことに僕ら青年の肺臓に適したからであった。

|

|

橋本左内(1834-1859)

島田墨仙作

(福井市立郷土歴史博物館蔵)

|

彼は私立育英学舍では、新しい思想をもつ駒井哲太郎先生の薰陶(くんとう)を受けた。伯父は駒井先生に惚(ほ)れこんでいた。

慎太郎は駒井先生について「ひそかに橋本左内(はしもとさない 綱紀 号は景岳 1834-1859)などいう男があだかも駒井先生のような型ではなかったろうか」と思った。橋本左内は幕末の志士であり、西欧の先進的な思想の導入を推進しようとしたが、安政の大獄で刑死した。

|

西山塾が社会の外に超然として全く別乾坤(べっけんこん)を作っていたに引きかえ、駒井先生の育英学舎は四方八面の窓を明け放して、あくまで社会の風を入れた。まず西山先生大禁物(だいきんもつ)の新聞が入り込む。遊歴の有志が立ち寄る。一人飄然(ひょうぜん)として来たり、半歳(はんとし)ばかりも宿泊して民約論(フランスの政治哲学者ルソー Jean-Jacques Rousseau 1712-1778 が社会契約を説いた。1762年刊。中江兆民による翻訳書『民約訳解』がある。1882年刊)の講義をして行くものもあれば、三人五人打ち連れて、一夕(せき)の講話に中央の形勢を伝え、新しい空気をもたらす者もあって、学舎のほうでも充分に歓迎した。

|

駒井先生が郷里の土佐に去ると、慎太郎は「黄金城を望むがごとく望んでいた」東京に上ることを決めた。「明治十六年二月二十三日というに、僕(慎太郎)は第二の故郷たる某(なにがし)の城下を出奔(しゅっぽん)して、東上の途についた」

旅の途中に大分縣別府港の汽船宿で人に騙(だま)されて大切なお金をすっかり盜(と)られたり、四國に渡った後も金貸しの使用人になったり、夜学で英語を教えたりと、様ざまな苦労を重ねた。

神戸の関西学院に移り、その後、東京に着いての第一声、「これが東京か、なんというきたない所だろう!」

彼は下宿先から出勤する平民新聞の配達人となった。「今でもこの区だけは精密な地図を記憶からひきうるほどである」

|

麹町区に限らず、山の手を歩くのは、僕が東京に来て当座の一大快楽であった。上野浅草向島(むこうじま)下町のにぎあいは見ずもあれ、山の手を歩いて、新聞や雑誌の上で知っている名士の門札を見るのは、一の愉快で、もしおりよく主人公の出入りにでっくわしてその顔を瞥見(べっけん)する時は、さらに愉快であった。時々はいって尋ねてみようかと、ことに慕っている名士の門に躊躇(ちゅうちょ)して、巡査に怪しまれ、犬にほえられたこともある。

来て見れば聞くより低し富士の山、名士などいうものは霞(かすみ)を隔てて遠くから拝んだほうがよほどありがたく近寄ればずいぶんと火山灰の醜い所も見えるものということを思わず、すぐれ者は十六七から世に名士という者の鼎(かなえ)の軽重(けいちょう)を見破って充分批評的に世をも人をも観察するに、恥ずかしくも年のみとったこの「熱中者(エンシュジアシスト)」は、一度会ってわが精神気宇を養いたいと蘇轍(そてつ 1039-1112 北宋の詩人)もどきに名士を慕った。

白状すれば、僕の幼稚なる、突然名士の玄関を驚かしたのも、一二回(ど)ではなかった。しかるにその一軒では、「紹介なき者には面会せず」と玄関に張り出した回避牌(はい)に追い払われ、他の一軒では「お無心のおかたはお気の毒さまながらお断わり」とおの字尽くしの三指(みつゆび)ついた婢(おんな)にふわりとはねられ、留守が三軒(このうち二軒は確かに居留守なり)多忙が二軒(一軒では棋子の盤に落つる音が聞こえていた)御用なら承り置きますが一軒、どうしたはずみか最後の一軒は在宅、御面会申そう(愚案ずるによほど退屈のおりからででもあったろう)と通されて、会って見た主人公は金縁(きんぶち)の眼鏡(めがね)に大島紬(おおしまつむぎ)の羽織髯(はおりひげ)をひねって「何か要ですか」「御高名は久しくうけ──」「ははゝゝ飯食い道を頼みに来たのだろう」「いえ、何か私(わたくし)ども青年の心得──」「ははゝゝゝ心得も糸瓜(へちま)もあるものか。金すなわち力、力すなわち理さ。飯食いはずさぬ分別が肝腎(かんじん)だよ」と真額(まっこう)から浴びせられ、僕はそこそこに罷(まか)った。

僕の名士訪問病はここに一頓挫(いちとんざ)を来たしたのである。青年の時代には愛するも憎むもともかくいちずになりやすいもの、名士などいう者は、すぐれた長所があるだけ、短所もまた往々はなはだしいもの、それを知らずにうっかり見てまっ黒に惚(ほ)れ込むと、案外な短所を見せられた時打ち殺したいほどいやになる。それから思うと、かの金縁眼鏡の紳士の一言は、すなわち僕のために一貼(いっちょう)の頓服(とんぷく)解熱剤を与えられたものと言わなければならぬ。

そうだ、そうだ、僕はもうもう理想を人間界には置かぬ。鳥ですらも、猛(たけ)きは直ちに日をにらんで昇るではないか。

|

慎太郎は、苦学の末に帝大文科に入学した。そして恩師の駒井哲太郎先生によって、明治評論社の『明治評論』に寄稿するようになった。文筆家となった後、慎太郎は苦難の頃から想いを寄せていた、幼な友だちの妹・松村敏子と神奈川縣髙座郡鵠沼(くげぬま)村(現在、藤沢市鵠沼)で愛を確かめて結婚した。

|

僕の家庭もまただいぶ成長した。母は帰国した翌々年の十月、長男慎一郎が生まるるころに、国もとの家をたたんで上京した。そして慎一郎が三歳(みつつ)の秋、長女の静(しず)が生まれた。玄関わきの六畳には知己から頼まれた子弟三人寄寓(きぐう)している。僕はなお牛込(うしごめ)の借家に住んでいる。しかし最初の家よりははるかに手広で、庭には慎一郎がとんぼがえる芝生(しばふ)もあり、二階には親類朋友(ほうゆう)が来て泊まる室(へや)もある。

|

蘆花は自らの『小説 思出の記』について、その後複雑に交錯する思いをもつようになったようである。後に日記で次のように回想している。

「お敏サンは矢張り細君(妻・愛子)だった。それについても思出の記に父を死なしてあるのが不思議だ」(『蘆花日記』第一巻 大正三年10月14日)

「思出の記は皆嘘だ、──近来の小説は皆実事を書くが、あれは小説だ」(同 第三巻 大正五年9月8日)

また、『小説 冨士』第二卷では次のように書いている。

「夾(きた)る何日の紙上より「風變(がは)りの長編小説を揭載すべし」といふ豫告(よこく)と共に、九月に入ると熊次(蘆花)は「おもひ出の記」を新聞に書き始めた。自傅體(じでんたい)小説で、「トルストイ」の場合と同じく彼は言文一致で書いた」「彼には『生ひ立ちの記』を書いたトルストイの眞摯(しんし)な謙遜と敬虔な勇氣がなかった」「端的に自己を書くとすれば、書くに忍びぬ事だらけである。それを差引けば、いくらも書く事はない。そこで「思出の記」に於て、熊次は自己のあるものを游離させ、兄のあるものを取り入れ、人物事物さまざまの思出の上澄(うわず)みを輕くすくひ上げて、氣輕に面白い讀物を作った」「菊池愼太郞は決して肥後熊次(蘆花)ではなかった。松村敏子は、必(かならず)しも菊池駒子(妻・愛子)ではなかった」

愛子は『小説 思出の記』について、1938年(昭和十三年)10月の蘆花七十一回誕辰(たんしん)記念では、次のように回想している。

「著者は、年立つほどにその内容や描写に不満を覚え出し、明治三十九年の順礼行の旅に出たころは、その船中で、同乗者某の携帯せる同著を『こんなツマラヌものを』とばかり、やにわにインド洋にほうり込んだりしたものであった」

「彼はまたしても浅薄至極とこの著をののしり貶(けな)さずにはおかなかった。「おれはもっと苦しんでるぞ!」といって『時』が隔つる気分の相違すら許そうとはしなかった」

引用文は、徳冨健次郎作『小説 思出の記』上・下(岩波書店)1938-1939年、『蘆花全集』第十七卷(新潮社内蘆花全集刊行會)1929年 及び 『蘆花日記』第一~三巻(筑摩書房)1895年によった。

なお、本文中の「水吞百姓」などは現代では不適切な表現であるが、原本からの転載であり、そのままとした。

第五章 蘆花の『みみずのたはこと』

目次へ行く

蘆花は冬を愛した。蘆花は「國民新聞」に掲載予定の「霜枯(しもがれ)日記」の第一日(1902年 明治三十五年 12月1日)で次のように書いている。

紫の春は夢よ。綠の夏は夢よ。黃なる秋も夢よ。露骨なる灰色の冬は來れり。庭に立てば、落葉木は烈しき冬と格鬪すべく鎧一縮せるさま目にも見ゆ。野に出れば、尾花(をばな)枯れ、木落ち、滿目の風物皆「慘不驕(さんとしておごらず)」自然が剛健なる眞面目を露出し、沈痛悲壯の調(しらべ)をかなづるは此よりなり。余は冬を愛す。

『小説 冨士』第三巻

|

この「霜枯日記」は1902年12月23~27日の五日間に「國民新聞」に掲載されたが、その掲載をめぐり、寄稿した字句の無断削除があったことで兄・蘇峰との対立が決定的となり、蘆花は民友社を去ることになった。

|

德富蘆花先生原著『黑潮』 (本郷座の演劇辻番付 1903年)

|

蘆花の『小説 黑潮』が 1902年(明治三十五年)1月から半年間 蘇峰の「國民新聞」に掲載されていた。藩閥政治に反抗する旧幕臣を主人公に、当時の上流社会の腐敗と堕落とを描く未完の小説であった。

蘆花は 民友社を去って翌1903年2月に『黑潮 第一篇』を原宿自宅の黑潮社より自費出版した。その巻頭に 1903年(明治三十六年)1月21日付の次の文(一部)を掲げて蘇峰に決別を告げた。

經世家として君は事功の上に立つ。折衷讓步は事を爲す者の金誡(きんかい)、君が一隻眼(せきがん)は常に利理の抱合點を離れず、君が眼中より見れば文學の如きは唯(ただ)經世(けいせい)の一手段のみ。思想界に住む者は抂(ま)げざるを以て骨(こつ)とす。文學に籍を置く余は自から文學の獨立を唱へ、美を通じて眞善境に彷徨(はうくわう)せざるを得ず。卽(すなわ)ち經世の手段に於(おい)ても、君は國力の膨張に重きを置きて、帝國主義を執(と)り、余はユゴー、トルストイ、ゾラ諸大人の流(ながれ)を汲むで、人道の大義を執り、自家の社會主義を執る。

『蘆花全集』第七卷

|

この巻頭の文は蘆花の蘇峰に対する「告別の辭」として、また名文としても広く知られ、大きな反響を呼んだ。

ユゴー(Victor-Marie Hugo 1802-1885)はフランスの詩人、小説家、政治家。ゾラ(Émile Zola 1840-1902)はフランスの小説家、芸術論者、“Les Rougon-Macquart(ルーゴン・マッカール)”叢書 全20巻 1871-1893年刊などを著した。

|

竹崎順子 (1825-1905)

|

蘆花には伯母(母・久子の姉)がいて竹崎順子(たけざきじゅんこ 1825-1905)といった。竹崎順子は 1840年(天保十一年)に竹崎律次郞(政恒 号は茶堂 1812-1877)と結婚した。竹崎茶堂は橫井小楠の實學黨系の学者であり、1871年(明治四年)12月に当時の肥後國熊本藩本山で家塾・日新堂(にっしんだう)を開いた。順子も十五、六名の女生徒を教えた。蘆花は竹崎順子を第二の母と思って慕っていた。また竹崎順子も蘆花を可愛がってくれた。

日新堂は、普通科、小學科などに分けていた。西洋式教授方を取り入れ、塾生は数百人に達した。徳育にも力を入れ、実業家、政治家などになる多くの人材を育てた。跡地は現在の熊本市中央区にある。

1887年(明治二十年)5月に母・久子と不破つる子が発起人となって熊本女學會が創設された。蘆花もそこで教えた。熊本女學會は 1889年(明治二十二年)11月に熊本女學校となった。竹崎順子は熊本女學校の校長であったが、1905年(明治三十八年)3月に逝去した(蘆花は伯母から生前その伝記を書くように託されていて 1923年(大正十二年)4月に『竹崎順子』を福永書店より刊行する)。蘆花はそれによって心的変化が起こった。

|

L. N. トルストイ(1828-1910) |

また、蘆花は伯母が逝去した年(1905年)8月に富士登山をしたが、そのとき気を失って九死に一生を得る経験をした。蘆花にとってその年(1905年)は自己のいわゆる「心的革命」の年であったようである。

|

(左から)トルストイ 蘆花 アレクサンドラ孃

(1906年7月 露西亞帝國) |

蘆花は精神的にやや落ち込んでいた。そのために自己に厳しい生活を送り、菜食主義者になったり、翌1906年(明治三十九年)4月からわざわざ遠い聖地エルサレムを訪ねたりした。

|

德冨健次郞著『小説 寄生木』

(警醒社書店 1909年) |

蘆花はエルサレムから 6月30日に露西亞(ロシア)帝政下のヤスナヤ-ポリヤナの地に憧れのトルストイ(Leo N. Tolstoy 1828-1910)を訪ねた。蘆花はそれによって新しい境地を切り拓いていく。

なお、兄・蘇峰は数え三十四歳で 1896年(明治二十九年)から1897年(同三十年)にかけて欧米の視察旅行をしたとき、旅行初年の10月9日にヤスヤナ-ポリヤナのトルストイを訪ねていた。そのとき、トルストイは蘇峰に良い印象をもっていた。

トルストイは蘆花を「おゝ、君はトキトミ君」と笑みを崩して迎えてくれた。蘆花は「あゝ、あなたは先生」と言って、トルストイが差し伸べた手を握った。「緊(ひし)と握りし其(その)手は大(だい)にして溫(あたゝ)かなりき」という。(『蘆花全集』 第七卷)

蘆花はトルストイと五日間寝食をともにして「土とともに生きること」などを学んだ。

|

德冨健次郞著『みみずのたはこと』

(新橋堂書店・服部書店・警醒社書店 1913年)

|

蘆花は東京府北多摩郡千歳村粕谷字南耕地(ちとせむらかすやあざみなみかうち)の 十五坪の古家と、約四百六十坪の土地を二百二十圓(当時)で購入した。1907年(明治四十年)2月27日(水曜日)にそれまで住んでいた東京府赤坂區靑山髙樹町の借家からそこへ移り住んだ。「ソヨとの風も無い二月には珍らしい美日(びじつ)」であった。これによって土とともに生き始める。蘆花四十歳であった。蘆花はこのとき戸籍を水俣からこの粕谷の地に移した。

蘆花は、そのころから精神的に少しずつ落ち着きをもつようになった。粕谷での生活を通じて精神の新しく自由な世界を見出し、自由な生活を楽しむようになっていく。

蘆花は粕谷で百姓暮らしを始めた。1909年(明治四十二年)12月には警醒社書店から『小説 寄生木(やどりぎ)』を刊行した。これは、ひとりの若い軍人の悲劇的な生涯の物語である。主人公は次男であったために家からの学資を得られず、他人の「寄生木」として生きる道しかなかった。そして、軍人としての夢も破れ、愛する人とも別れて帰郷した後に二十八歳でこの世を去った。

|

蘆花四十二歳 鶴子四歳(蘇峰六女)愛子三十六歳

(1909年夏 年齢は数え歳)

|

1913年(大正二年)3月に随筆集『みみずのたはこと』を刊行する(新橋堂書店・服部書店・警醒社書店)。これは、蘆花が粕谷の住人になってから六年間に書き溜めたものである。それは蘆花が「謀叛論(むほんろん)」と題して(旧制)第一髙等學校(一髙)において講演を行ってから二年あまり後のことであった。

|

この年トルストイ逝去 1910年(明治四十三年)

|

『みみずのたはこと』は全部で 87編の作品からなり、「故人(古くからの友人)に」「都落ちの手帳から」「草葉のささやき」「麦の穂稲穂」「ひとりごと」「過去帳から」「落穂の掻き寄せ」「読者に」「附録」などである。その内容は、「故人に」「読者に」のほかは、それぞれが幾つかの小作品からなっている。「都落ちの手帳から」は「千歳村」「都落ち」「村入」「水汲み」「憶出のかずかず」の 5編からなり、「草葉のささやき」は「月見草」「白」など11編、「麦の穂稲穂」は「碧色の花」「夏の頌」など 10編、「ひとりごと」は「農」「美的百姓」など 8編、「過去帳から」は「梅一輪」「関寛翁」など 8編、「落穂の掻き寄せ」は「印度洋」など 41編、「附録」は 2編からなっている。

「故人に」より

|

儂(わし)の村住居(むらずまい)も、満六年になった。暦の齢(とし)は四十五、鏡を見ると頭髪(かみ)や満面の熊毛に白いのがふえたには今更の様に驚く。

元来田舎者のぼんやり者だが、近来ますます杢兵衛太五作(もくべえたごさく)式になったことを自覚する。先日上野を歩いて居たら、車夫(くるまや)が御案内しましょうか、と来た。銀座日本橋あたりで買い物すると、田舎者扱いされて毎々腹を立てる。

儂の家族は、主人(あるじ)夫婦(蘆花と愛子)の外明治四十一年の秋以来兄の末女(六女)をもらって居る。名を鶴(つる 鶴子)と云う。

儂は告白する。儂は自然がヨリ好きだが、人間が嫌(いや)ではない。儂はヨリ多く田舎を好むが、都会を捨てることは決して出来ぬ。儂は一切が好きである。

一方に山の雪を望み、一方に都の煙を眺むる儂の住居は、即ち都の味と田舎の趣とを両手に握らんとする儂の立場と欲望を示しているとも云える。

儂一個人としては、六年の田舎住居(いなかずまい)の後、いさゝか獲(え)たものは、土に対する執着の意味をやゝ解しはじめた事である。

然しながら、己(わ)が造った型に囚(とら)われ易いのが人の弱点である。執着常に力であるが、執着は終に死である。宇宙は生きて居る。人間は生きて居る。蛇が衣(から)を脱ぐ如く、人は昨日(きのう)の己が死骸を後ざまに蹴て進まねばならぬ。個人も、国民も、永久に生くべく日々死して新に生(うま)れねばならぬ。

|

|

明治三十九年の十一月中旬、彼等夫妻(蘆花と愛子)は住家(すみか)を探すべく東京から玉川の方へ出かけた。

彼(蘆花)は其年の春千八百何年前に死んだ耶蘇(やそ)の旧跡と、まだ生きて居たトルストイの村居(そんきょ)にぶらりと順礼に出かけて、其八月にぶらりと帰ってきた。帰って何を為(す)るのか分らぬが、兎(と)に角(かく)田舎住居をしようと思って帰って来た。

家を有(も)つなら草葺(くさぶき)の家、而(そ)して一反(たん)でも可(いい)、己が自由になる土を有ちたい。

|

|

最後に見たのが粕谷の地所(じしよ)で、一反五畝(せ)余。小高く、一寸(ちよつと)見晴らしがよかった。風に吹飛ばされぬようはりがねで白樫(しらかし)の木にしばりつけた土間共十五坪の汚ない草葺の家が附いて居る。家の前は右の樫の一列から、直ぐ麦畑(むぎばたけ)になって、家の後は小杉林から三角形の櫟林(くぬぎばやし)になって居る。

生れて四十年、一反五畝の土と十五坪の草葺のあばら家(や)の主(ぬし)になり得た彼は、正に帝王(ていおう)の気もちで、楽々(らくらく)と足踏み伸ばして寝たのであった。

|

|

引越の翌日は、昨日の温和に引易えて、早速(さつそく)田園生活の決心を試すかの様な烈しいからッ風であった。(髙樹町に移る前の原宿住居の間よく仕事に来た善良な小男の)三吉は(髙樹町から持って来た)植木(うえき)を植えて了うて、「到底一年とは辛抱(しんぼう)なさるまい」と女中に囁(ささ)やいて帰って往った。

|

|

玉川に遠いのが第一の失望で、井(いど)の水の悪いのが差当っての苦痛であった。

汲み上げた水が恐ろしく泥臭いのも尤(もつとも)、錨(いかり)を下ろして見たら、渇水(かつすい)の折からでもあろうが、水深(すいしん)が一尺(約30センチメートル)とはなかった。

使い水は兎に角、飲料水だけは他に求めねばならぬ。

家から五丁(町。 6キロメートル)程西に当って、品川堀と云う小さな流水(ながれ)がある。玉川上水(じようすい)の分派で、品川方面の灌漑(かんがい)専用の水だが、附近の村人は朝々顔も洗えば、襁褓(おしめ)の洗濯もする、肥桶も洗う。何(な)ァに玉川の水だ、朝早くさえ汲めば汚ない事があるものかと、男役に彼は水汲む役を引受けた。起きぬけに、手桶と大きなバケツとを両手に提(さ)げて、霜を踏んで流れに行く。

手桶とバケツとをずンぶり流れに浸して満々(なみなみ)と水を汲み上げると、ぐいと両手に提げて最初一丁が程は一気に小走りに急いで行く。耐(こら)えかねて下ろす。腰而下(こしからした)の着物はずぶ濡れになって、水は七分(ぶ)に減って居る。其れから半丁に一休(ひとやすみ)、また半丁に一憩(ひといこい)、家を目がけて幾休みして、やっと勝手に持ち込む頃は、水は六分にも五分にも減って居る。両腕はまさに脱(ぬ)ける様だ。

余り腕が痛いので、東京に出たついでに、渋谷の道玄坂(どうげんざか)で天秤棒(てんびんぼう)を買って来た。丁度股引尻(ももひきしり)からげ天秤棒を肩にした姿を山路愛山(やまじあいざん 1865-1917 評論家、歴史家、民友社社員)君に見られ、理想を実行すると笑止(しようし)な顔で笑われた。

両手に提げるより幾何(いくら)か優(まし)だが、使い馴れぬ肩と腰が思う様に言う事を聴いてくれぬ。天秤棒に肩を入れ、曳(えい)やっと立てば、腰がフラフラする。膝はぎくりと折れそうに、体は顚倒(ひつくりかえ)りそうになる。呍(うん)と足を踏みしめると、天秤棒が遠慮会釈もなく肩を圧しつけ、五尺何寸其まゝ大地に釘づけの姿だ。思い切って蹌踉(ひよろひよろ)とよろけ出す。十五六歩よろけると、息が詰まる様で、たまりかねて荷を下(お)ろす。尻餅舂(つ)く様に、捨てる様に、下ろす。下ろすのではない。荷が下りるのである。撞(どう)と云うはずみに大切の水がぱっとこぼれる。

早速右の肩が瘤(こぶ)の様に腫(は)れ上がる。明くる日は左の肩を使う。左は勝手(かって)が悪いが、痛い右よりまだ優(まし)と、左を使う。直ぐ左の肩が腫れる。両肩の腫瘤(こぶ)で人間の駱駝(らくだ)が出来る。両方の肩に腫れられては、明日(あす)は何で担ごうやら。夢の中にも肩が痛い。また水汲みかと思うと、夜(よ)の明(あ)くるのが恨めしい。

必要に迫られて渋面(じゆうめん)作って朝々通う。度重(たびかさ)なれば、次第に馴れて、肩の痛みも痛いながらに固まり、肩腰に多少力(ちから)が出来(でき)、調子がとれてあまり水をこぼさぬ様になる。今日(きよう)は八分だ、今日は九分だ、と成績の進むがいちの楽(たのしみ)になる。

然しいつまで川水を汲んでばかりも居られぬので、一月ばかりして大仕掛(おおじかけ)に井浚(いどさらえ)をすることにした

。

|

|

主人(蘆花)は新鋭の気に満ちて、零落どころか大得意であった。何よりも先ず宮益(みやます)の興農園から柄(え)の長い作切鍬、手斧鍬(ちようなぐわ)、ホー(鍬)、ハァト形のワーレンホー(土を細かくほぐす鍬)、レーキ(西洋式熊手)、シャヴル、草刈鎌、芝刈鎌(しばかりがま)など百姓の武器と、園芸書類(えんげいしょるい)の六韜三略(りくとうさんりゃく 『六韜』『三略』ともに、紀元前十一世紀ごろの中国・周の軍師で、後に諸侯国・斉の始祖となった太公望・呂尚が著したとされる兵法書)と、種子と苗(なえ)とを仕入れた。一反五畝の内、宅地、杉林、櫟(くぬぎ)林を除いて正味一反余の耕地には、大麦小麦が一ぱいで、空地(あきち)と云っては畑の中程に瘠せこけた桑樹と枯れ茅(かや)枯れ草の生えたわずか一畝に足らぬ位のものであった。彼は仕事の手はじめに早速其草を除き、重い作切鍬よりも軽いハイカラなワーレンホーで無造作に畝(うね)を作って、原肥無し季節御構いなしの人参(にんじん)二十日大根(はつかだいこん)など蒔(ま)くのを、近所の若い者は東京流の百姓は彼様(ああ)するのかと眼を瞠(みは)って眺(ながめ)めて居た。

手脚を少し動かすと一廉(ひとかど)勉強した様で、汚ないものでも扱うと一廉謙遜になった様で、無造作に応対をすると一廉人を愛するかの様で、酒こそ飲まね新生活の一盃(いつぱい)機嫌で彼はさまざまの可笑味を真顔でやってのけた。東京に居た頃から、園芸好きで、糞尿を扱う事は珍らしくもなかったが、村入しては好んで肥桶を担(かつ)いだ。最初はよくカラカフス無しの洋服を着て、小豆(あずき)革の帯をしめた。

洋服を着て甲州街道で新に買った肥桶を青竹(あおだけ)で担いで帰って来ると、八幡様に寄合をして居た村の衆(しゆう)がドッと笑った。

よく笑わるゝ洋服である。

|

蘆花には東京から、木下尚江(1869-1937 弁護士、ジャーナリスト、作家)、内村鑑三(1861-1930 文学者、ジャーナリスト、聖書学者)、山路愛山など、多くの来客があった。彼らと文学や宗教などについて語り合った。

|

東京客が沢山(たくさん)来た。新聞雑誌の記者がよく田園生活の種(たね)取りに来た。遠足半分の学生も来た。演説依頼の紳士も来た。労働最中に洋服でも着た立派な東京紳士が来ると、彼は頗(すこぶる)得意であった。村人の居合わす処で其紳士が丁寧に挨拶でもすると、彼はますます得意であった。彼は好んで斯様な都の客にブッキラ棒の剣突(けんつく)を喰(く)わした。

華美(はで)の中に華美を得為(せ)ぬ彼は渋い中に華美をやった。彼は自己の為に田園生活をやって居るのか、抑(そもそ)もまた人の為に田園生活の芝居をやって居るのか、分からぬ日があった。

彼は一時片時も吾を忘れ得なかった。趣味から道楽から百姓をする彼は、自己の天職が見ることと感ずる事と而して其れを報告するにあることを須臾(しゆゆ)も忘れ得なかった。

東京へはよく出た。最初一年が間は、甲州街道に人力車があることすら知らなかった。調布新宿間の馬車に乗るすら稀(まれ)であった。彼等(蘆花夫妻)が千歳村に越して間もなく、玉川電鉄は渋谷から玉川まで開通したが、彼等は其れすら利用することが稀であった。田舎者は田舎者らしく徒歩主義(とほしゆぎ)を執らねばならぬと考えた。彼も妻も低い下駄、草鞋(わらじ)、ある時は高足駄(たかあしだ)をはいて三里の路を往復した。

丸の内三菱が原で、大きな煉瓦の建物を前に、草原(くさはら)に足投げ出して、悠々(ゆうゆう)と握飯食った時、彼は実際好い気もちであった。彼は好んで田舎をひけらかした。何時(いつ)も着のみ着のまゝで東京に出た。

彼は田舎を都にひけらかすと共に、東京を田舎にひけらかす前に先ず田舎をひけらかした。彼は一切(いつさい)の角(つの)を隠して、周囲に同化す可く努めた。彼はあらゆる村の集会に出た。

斯くて千歳村の一年は、馬車馬の走る様に、さっさと過ぎた。今更の様だが、愉快は努力に、生命は希望にある。幸福は心の貧しきにある。感謝は物の乏しきにある。仮令(たとえ)此(この)創業の一年が、稚気乃至(ないし)多少の衒気(げんき)を帯びた浅瀬の波の深い意味もない空躁(からさわ)ぎの一年であったとするも、彼はなお彼を此生活に導いた大能の手を感謝せずには居られぬ。

彼は生年四十にして初めて大地に脚を立てゝ人間の生活をなし始めたのである。

|

|

村の人になった年(とし)、玉川の磧(かわら)からぬいて来た一本の月見草が、今はぬいて捨てる程に殖(ふ)えた。此頃は十数株、少(すくな)くも七八十輪宵毎(よいごと)に咲いて、黄昏(たそがれ)の庭に月が落ちたかと疑われる。

月見草は人好きのする花では無い。殊(こと)に日間(ひるま)は昨夜の花が赭(あか)く凋萎(しお)たれて、如何(いか)にも思切りわるくだらりと幹(みき)に付いた態(ざま)は、見られたものではない。然し墨染(すみぞめ)の夕に咲いて、尼の様に冷たく澄んだ色の黄、其香(か)も幽に冷たくて、夏の夕にふさわしい。花弁(はなびら)の一つずつほぐれてぱっと開く音も聴くに面白い。独(ひとり)物思うそゞろあるきの黄昏に、唯一つ黙って咲いて居る此花と、はからず眼を見合わす時、誰か心跳(おど)らずに居られようぞ。月見草も亦心浅からぬ花である。

八九歳の弱い男の子が、ある城下の郊外の家(うち)から、川沿いの砂道を小一里もある小学校に通う。途中、一方が古来(こらい)の死刑場(しおきば)、一方が墓地の其中間を通らねばならぬ処があった。死刑場には、不用になった黒く塗った絞台や、今も乞食が住む非人小屋があって、夕方は覚束(おぼつか)ない火が小屋にともれ、一方の古墳(こふん)新墳(しんふん)累々と立並ぶ墓場の砂地には、初夏の頃から沢山月見草が咲いた。日間(ひるま)通る時、彼は毎(つね)に赭くうな垂れた昨宵(ゆうべ)の花の死骸を見た。学校の帰りが晩(おそ)くなると、彼は薄暗い墓場の石塔や土饅頭の蔭から黄色い眼をあいて彼を覗(のぞ)く花を見た。斯(か)くて月見草は、彼にとって早く死の花であった。

|

この死刑場の話について、蘆花は 1911年(明治四十四年)4月の『國民雜誌』に「井出(ゐで)ン口」と題して随筆を寄せている。

|

白川から分れた大井出が三つの小井出を生み終わつてまた白川に歸る場所が、井出ン口即ち井出の落口(おちぐち)で、古來(こらい)の死刑場である。彼が極(ごく)の幼時には、斬罪(きられもの)があると云ふと、彼が祖父の隱居なんどは辨當もたせて見物に出かけたものだ。彼も僕の肩につかまつて、竹矢夾(たけやらい)のぐるりに眞黑にたかる見物の間から、劊手(きりて)が柄杓(ひしやく)の水かけた刀を白紙で拭ふて朱鞘(しゆざや)にをさむるさまを見た。大きな角柱(かくばしら)に罪人を倚(よ)らせ、柱の後に大法碼(おほふんどう)をぶらさげた麻繩(あさなは)で、長いことかゝつて絞め殺すのを見たこともある。井出ン口で斬つた首は、毎(いつ)も白川の長六橋(ちやうろくばし)の下に梟(さら)された。三叉(みつまた)に立てた靑竹の上に、藁で髻(もとゞり)を結つた生首の二つも三つも梟してあるのを、彼も橋の上から見た。眼を瞑(ねむ)つた眞蒼な顏を川風にそよぐ鬢(びん)の毛がはらりはらりなぶつて居た。

昔から死刑囚が熊本中を引まはされて、長六橋を渡り、井出ン口をさして此處まで來ると、西岸寺の方に向つて合掌念佛(がつしやうねんぶつ)したものである。其時西岸寺(さいぐわんじ)の和尚が彼岸(ひがん)にあらはれ、罪人の爲に川越しに引導(いんだう)を渡すのであった。

|

文中の「死刑場」の跡地は現在の熊本大学附属病院裏手の白川左岸辺りといわれている。また西岸寺は古刹であり、熊本市中央区に現存する。

「白」より

|

彼(蘆花)の前世は多分(たぶん)犬であった。人間の皮をかぶった今生(こんじょう)にも、彼は犬程可愛(かあい)いものを知らぬ。子供の頃は犬とばかり遊んで、着物は泥まみれになり、裾(すそ)は喰(く)いさかれ、其様(そん)なに着物を汚すならわたしは知らぬと母に叱(しか)られても、また走り出ては犬と狂うた。犬のためには好きな甘(うま)い物も分けてやり、子犬の鳴き声を聞けばねむたい眼を摩(こす)って夜中にも起きて見た。

|

千歳村粕谷の二千余坪の土地は杉と櫟(くぬぎ)の林に囲まれていた。蘆花にとってそこでの生活はトルストイ主義者としての安定した平和なときであった。

1908年(明治四十一年)3月11日午後3時付の、國木田獨步あての「國木田哲夫兄に與へて僕の近狀を報ずる書」には次の文章が見られる。(『二十八人集』)

|

勞働かね。勞働も少しはやる。僕思ふに頭腦ばかり使ふと惡魔(あくま)になり、手足ばかり使ふと獸(けもの)になる。そこで少しは讀書もやる。勞働もやる。

|

蘆花の生活は晴れの日は畑を耕し、雨の日は読書をするという、まさに晴耕雨読であった。

「農」より

|

百姓をする蘆花 |

|

|

土の上に生れ、土の生(う)むものを食うて生き、而して死んで土になる。我儕(われら)は畢竟(ひつきよう)土の化物である。土の化物に一番適当した仕事は、土に働くことであらねばならぬ。あらゆる生活の方法の中、尤(もつと)もよきものを択(えら)み得た者は農である。

農程臆病なものは無い。農程無抵抗主義なものは無い。権力の前には彼等は頭が上がらない。

|

|

蘆花は洋服で肥桶(こえおけ)をかつぐという百姓であり、自らを「美的百姓」と称した。

「美的百姓」より

|

彼(蘆花)は美的百姓である。彼の百姓は趣味の百姓で、生活の百姓では無い。然し趣味に生活する者の趣味の為の仕事だから、生活の為と云うてもよい。

彼は昔耶蘇教伝道師見習の真似をした。英語読本の教師の真似もした。新聞雑誌記者の真似もした。漁師の真似もした。今は百姓の真似をして居る。

真似は到底本物で無い。彼は終(つい)に美的百姓である。

|

夜、新聞で見ると、長谷川二葉亭氏(二葉亭四迷 ふたばていしめい 長谷川辰之助 1864- 1909 小説家、翻訳家)が肺病で露西亜から帰国の船中、コロムボと新嘉坡(シンガポール)の間で死んだとある。去十日の事。

印度洋はよく人の死ぬ所である。昔から船艦(せんかん)の中で死んで印度洋の水底に葬(ほうむ)られた人は数知れぬ。印度洋で死んだ日本人も一人や二人では無い。知人柳房生(りゅうぼうせい)の親戚某(ぼう)神学士も、病を得て英国から帰途印度洋で死んで、新嘉坡に葬られた。二葉亭も印度洋で死んで新嘉坡で火葬され、骨になって日本に帰るのである。

三年前(1906年)余は印度洋を東から西へと渡った。日々海を眺めて暮らした。海の魔力が次第に及ぶを感じた。三等船客の中に、眼が悪いので欧洲廻(おうしゆうまわ)りで渡米する一青年があって、「思出の記(おもいでのき)」を持て居た。ペナンからコロムボの中間で、余は其思出の記を甲板(かんばん)から印度洋へ抛(ほう)り込んだ。思出の記は一瞬の水煙(みずけむり)を立てゝ印度洋の底深く沈んで往(い)ったようであったが、かれ小人菊池慎太郎が果して往生(おうじよう)したや否は疑問である。印度洋は妙に人を死に誘う処だ。

(明治四十二年 五月十二日)

|

1914年(大正三年)5月26日兄・蘇峰の家にいた父・一敬が逝去した。蘆花は葬儀にも出席せず、鶴子を蘇峰の家に返してしまった。鶴子は 1908年(明治四十一年)9月28日から1914年(大正三年)5月21日まで蘆花の養女であったが、入籍していない。

|

1918年(大正七年)2月の蘆花

|

蘆花は父・一敬の逝去の後は人との接触をできる限り避けた。『蘆花日記』第一~四巻(筑摩書房)1985年によると、粕谷の門前の貼紙を、父の五十日の忌が明けて「忌中」を「喪中」にかえ、「喪中 面会謝絶」とした(大正三年7月15日)。その後は、「面会御ことわり」(大正五年1月25日)、「面会御ことわり 明年五月尽日まで」(同5月3日)、「大正六年五月卅一日迄 面会 文通 御ことわり 大正五年十二月 德冨」(同12月9日)とした。それは、およそ三年間に及んだ。北原白秋(きたはらはくしう 隆吉 1885- 1942 詩人、歌人、童謡作家)も訪ねて来たが、会わなかった(大正四年3月6日)。

「誰にも Little Demon が居る。憂鬱は悪魔が自分の最期を予視しての悲哀だ」「光明と暗黒の対照は消えない。余の憂鬱、余のmoroseness(陰気)は余が暗きを愛するからだ、二心、二途かけて居るからだ」と、蘆花は「暗き」を愛している。(『蘆花日記』第四巻 大正六年3月8日)

そして後に自らの悩みを『蘆花日記』第七巻 大正七年10月29日では次のように分析した。

|

それは罪の意識と形容の不調和──換言すれば無罪の罪──それを衷なるものは自覚しつゝ、理性の解決がない為に何時までも煩悶する、其無明の迷、所謂罪の我執であることに帰着する。「無明」是れ悩み──俺の霊体が罪の衣に拘泥して自由を得ない苦しみ。

|

引用文は、徳冨健次郎作『みみずのたはこと』(上)・(下)(岩波書店)1938年、『蘆花全集』第七卷、第十七~十九卷(新潮社内蘆花全集刊行會)1929年及び『蘆花日記』第四巻、第七巻(筑摩書房)1985年によった。

なお、本文中の「非人」などは現代では不適切な表現であるが、原本からの転載であり、そのままとした。

第六章 蘆花の講演『謀叛論』

目次へ行く

足尾鑛毒事件は近代日本で最初の公害事件といわれている。この事件を明治天皇に直訴した政治家は田中正造(1841-1913)であった。田中正造は直訴の前日 1901年(明治三十四年)12月9日、幸德傳次郞(秋水 1871-1911)に直訴状の起草を依頼した。そのころ「ジャーナリスト・秋水」はすでに名文家として知られていた。また、秋水自身も、多くの者が後難を恐れてしり込みする中で、鑛毒事件の解決は諌言(かんげん)によるしかないと考えて起草したようである。幸德秋水は社会主義者であり、後に無政府主義者ともよばれた。「秋水」という名はその師の中江兆民(篤介 幼名竹馬 1847-1901 思想家、ジャーナリスト、政治家)から与えられていたものである。

|

明治天皇(1825-1905)

(エドアルド・キヨッソーネ 筆)

(1888年 Wikipedia)

|

数え六十一歳となる田中正造は、翌 12月10日、東京市日比谷において帝國議會開院式から帰る途中の明治天皇に直訴を決行した。田中正造は警官に取り押さえられたが、「狂人がよろめいただけ」として不問となった。直訴は失敗に終わったが、東京市中は大騒ぎになり、号外も配られた。幸德秋水が起草した直訴状の内容も広く知れ渡った。

幸德秋水は非戦論を訴え、社会主義思想の宣伝・普及を行うために1903年(明治三十六年)に平民社を結成して「平民新聞」を創刊した。

それから数年が経過した。

1910年(明治四十三年)5月、幸德秋水ら二十六名が爆発物を用いて明治天皇暗殺を企てたとする事件が起きた。

当時、天皇等に対する犯罪の一つに「大逆罪」とよばれるものがあった。これは、1908年(明治四十一年)に施行され、1947年(昭和二十二年)に削除された刑法第七十三條「天皇、太皇太后、皇太后、皇后、皇太子又ハ皇太孫ニ對シ危害ヲ加ヘ又ハ加ヘントシタル者ハ死刑ニ處ス」の規定が適用されるものであった。

|

幸德秋水(1871-1911)と管野すが(1871-1911) |

「大逆事件」とよばれたこの事件は、長野縣のいわゆる「明科(あかしな)事件」に端を発していた。それは、現在の安曇野(あづみの)市明科にあった官営の明科製材所の機械工ら青年四名が、1910年5月25日から翌26日にかけて爆發物取締罰則違反容疑で逮捕された事件であった。

それに関連して、東京でも一名の青年が逮捕された。続いて、すでに「自由思想事件」とよばれ、新聞紙法違反で入獄していた社会主義者の管野すが(スガ、スガ子 筆名は須賀子 1871-1911)が累犯者として送検された。

さらに、6月1日には事件の首謀者のひとりとして幸德秋水が逮捕された。そのころ、これら一連の事件は「某(ぼう)重大事件」「不軌(ふき)の大陰謀」などとよばれるようになっていた。

即日「記事揭載禁止令」が檢事局から発せられたが、その中で新聞各紙の報道は続いた。

|

大審院(設置期間 1875年-1947年)Wikipedia

|

そして、事件はほとんど全国の急進的社会主義者や無政府主義者と思われる人びとにまで拡大した。逮捕者は数百名に達した。

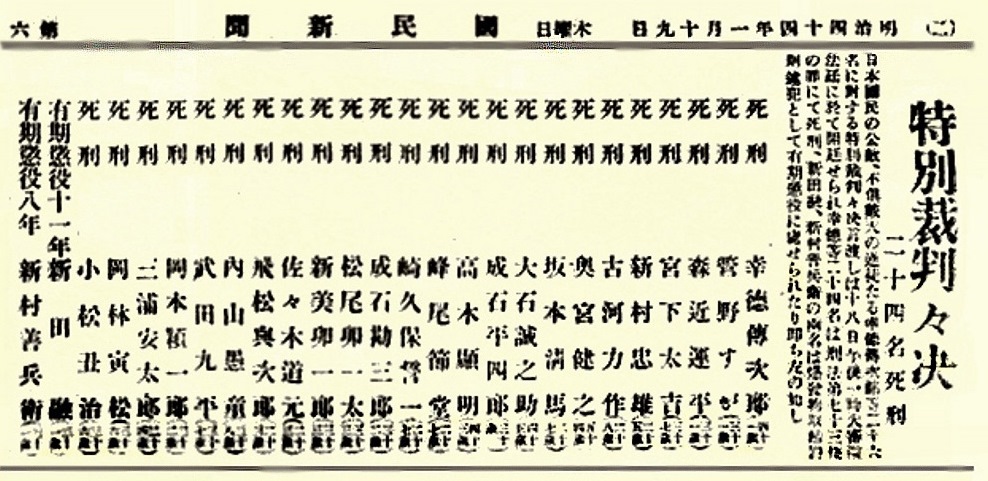

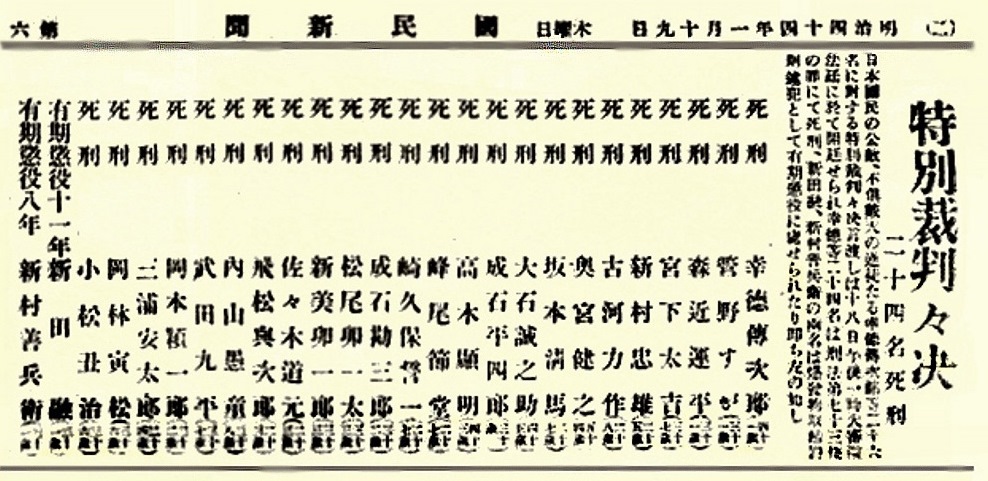

幸德秋水ら二十六名は起訴され、裁判は 1910年(明治四十三年)12月10日から翌月の 1911年1月18日まで、大審院(たいしんゐん)のみで行われた。原則として非公開の裁判であった。ただし、第一回冒頭陳述と最終日の判決公判のみは公開された。審理にはひとりの証人尋問も行われなかった。

大審院は当時通常の司法裁判所のうち唯一最高の裁判所であった。現在の最高裁判所の前身にあたる。(1947年施行の裁判所法施行令第十九条第二号)

|

「國民新聞」明治四十四年一月十九日 木曜日 |

結局、事件に対する判決は死刑二十四名、有期懲役二名であった。死刑のうち十二名は判決公判の翌 19日に天皇陛下からの特赦(とくしや)が下りて、「刑一等减」の無期懲役となった。無期懲役となった者のうち、熊本縣出身者に佐々木道元(後に獄死)と飛松與次郞(後に仮出獄)がいる。

蘆花は東京府北多摩郡千歳(ちとせ)村の粕谷(かすや)に住んでいたが、新聞の配達が遅く、1911年(明治四十四年)1月18日の判決をようやく翌日昼過ぎになって知った。19日の恩赦(おんしや)の伝達も 21日配達の新聞で知った。

幸德秋水らの裁判の成り行きに深い関心を寄せていた蘆花は新聞を見て直ちに筆を執(と)り、その日(1月21日)の午後2時半付にて、当時桂太郞首相の側近でもある兄・蘇峰に対して幸德秋水ら十二名の助命を嘆願する次の内容の手紙を送った。

|

恩赦(おんしや)の十二名に限られたるに一驚(いつきやう)を喫(きつ)し申候(まうしさふらふ)。殘餘の十二名は時を隔てゝ特赦の恩令有之候(これありさふらう)都合にや。若(もし)死刑に處せらるゝ樣の事ありては大事去(だいじさる)矣。

何卒(なにとぞ)御一考、速やかに桂總理に御忠告奉願候(ねがひたてまつりさふらふ)。

|

翌 22日は前日の大雪がやんだ、よく晴れた日曜日であった。その朝(旧制)第一髙等學校(一髙)辯論部のふたりの学生が新雪を踏んで、蘆花を講演依頼に訪れた。彼らは河上丈太郞(1889-1965 後に政治家)と鈴木憲三(後に弁護士)であった。

蘆花は珍しく上機嫌で、これら突然の訪問者を快く書院に招き入れた。講演依頼の題目は蘆花の自由に任せられた。蘆花は「不平を吐露するに一髙はよいところだからな」と言って、ふたりの学生の前で火鉢の灰の上に「謀(む)」「叛(ほん)」「論(ろん)」の三つの文字を書き示し、後日の講演を約束した。

一方、蘆花の手紙に蘇峰は動かず、桂首相の反応もなく、蘆花は落胆の日が続いていたが、24日(管野すがのみ 25日)に死刑はあわただしく執行された。刑死者のうち、熊本縣出身者に松尾卯一太と新美卯一郞がいる。

蘆花は、その1月25日夜付で蘇峰に対して次のように手紙を書いた。

|

死刑執行疾雷耳を掩(おほ)ふに暇(いとま)あらざる素早さ幸德等も死んで噍(かむ)本望なるべく平和の国民も皇室も此れより枕を高ふして安眠するを得べく候。然しながら我皇をして眞に敵を愛する仁君たらしむる能はざりしと伏魔殿を打開きて不知數の妖星(えうせい)を八方に散らしたるとかへすがへすも殘念に奉存(ぞんじたてまつり)候。

前途これよりますます多事なるべく候。

|

|

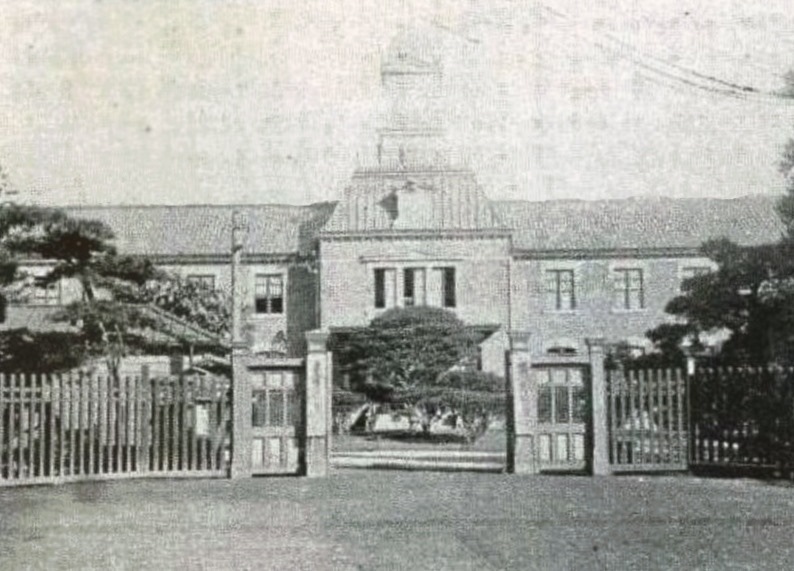

(旧制)第一髙等學校(一髙)正門 |

1911年(明治四十四年)2月1日(水曜日)に、一髙第一大敎場で辯論部主催の記念講演会が行われた。それは、前年9月に入学した新入生を歓迎する催しの一つとして行われたもので、辯論部の河上丈太郞、河合榮治郞(1891-1944 後に東大教授)らが企画し、あらかじめ前月の1月22日に蘆花に依頼していた講演会であった。

その日(2月1日)は曇りで、開演予定の午後3時には寒く、うす暗い講堂であった。

講演会は『小説 不如歸(ほととぎす)』(1900年)『自然と人生』(1900年)『小説 思出の記』(1901年)などの作者として知られる德冨蘆花の講演ということで、大変な前景気であった。千人近く収容できる会場は、座席はもちろん通路まで、一髙生以外の聴衆も含めて「立錐(りっすい)の餘地もない」ほどの満席であった。また、窓にすがり、壇上の蘆花の後方にまで踞座(きょざ)する、文字通り満場の聴衆であった。

開演の二、三分前まで演題の表示は「演題未定」であったが、「謀叛論・德冨蘆花」と予定通りに貼り替えられた。

蘆花は「三日三晩にわたって」講演の構想を練りに練っていた。草稿は 1月26日に稿を起こし、28日朝までに完成したようである。

以下の講演の内容は、参加者による備忘録や速記録によるものではないが、話の骨格は蘆花が残した自筆の草稿によっている。

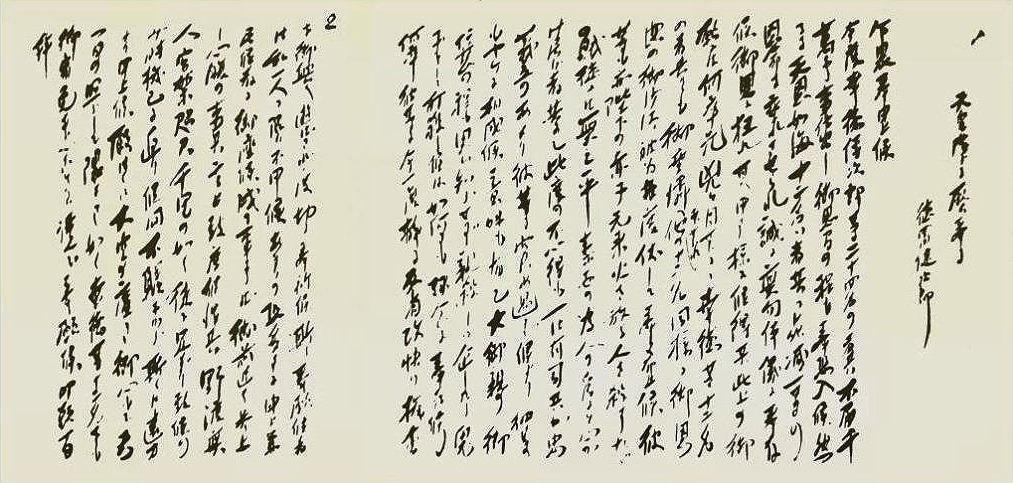

蘆花の「謀叛論」の草稿は現在三種残っている。「第一稿と思えるほぼ三分の二近くのものが一通。大体成案と思える第二稿が一通。そのほかに断片二枚」がある。しかし、成案と見られる第二稿でさえ「再三推敲の迹が、ほとんど判読し難いまでに乱れている」(德冨健次郎著・中野好夫編『謀叛論 他六編・日記』岩波書店 1976年)。著者(入口善久)も草稿の現物を閲覧する機会があったが、ほぼ現在のA4サイズの紙を横にして縦書きに書かれていた。所どころに文字の削除や加筆の跡が見られた。ページが一、二と右上に記され、「謀叛論 德冨健次郞」と題・氏名があり、一は本文が 23行、二は 31行で、細かい文字で書かれていた。

講演は二時間近くの予定であった。

蘆花は草稿を準備していたが、何も持たずに壇上に立った。数え四十四歳の蘆花の姿は、黒の紋付羽織に小倉袴、80キロを超える巨軀(きょく)、丸刈頭、黒眼鏡、頬(ほお)に黒々とのびた濃い髯(ひげ)というものであった。講演は卓上にろうそくを灯して行われた。

|

井伊直弼(1815-1860)

(豪德寺蔵)

|

|

吉田松陰(1830-1859)

(国立国会図書館蔵)

|

蘆花は、初めは静かに緩やかな口調で「僕は武蔵野の片隅に住んでいる」と語り始めた。

そして、家から約一里行った豪德寺(がうとくじ)に墓のある井伊直弼(ゐいなほすけ 幼名鐵之助 後に鐵三郎 1815-1860)について述べた。

次に、そこから少し行った松陰神社に墓のある吉田松陰(矩方 幼名寅之助 後に大次郞 通称寅次郞 1830-1859)について述べた。

続いて「斬りつ斬られつした両人も、死は一切の恩怨を消してしまって谷一重のさし向い、安らかに眠っている」と述べた。

そして、続ける。

|

彼らも、五十年後の今日から歴史の背景に照らして見れば、畢竟(ひつきよう)今日の日本を造り出さんがために、反対の方向から相槌(あいづち)を打ったに過ぎぬ。

|

やがて話は核心に触れ始める。

|

幸德君らに尽く真剣に大逆を行(や)る意志があったか、なかったか、僕は知らぬ。

彼らの一人大石誠之助君がいったというごとく、今度のことは嘘から出た真(まこと)で、はずみにのせられ、足もとを見る暇(いとま)もなく陥穽(おとしあな)に落ちたのか、どうか。僕は知らぬ。

舌は縛られる、筆は折られる、手も足も出ぬ苦しまぎれに死物狂(しにものぐるい)になって、天皇陛下と無理心中を企てたのか、否か。僕は知らぬ。

冷静なる法の目から見て、死刑になった十二名ことごとく死刑の価値があったか、なかったか。僕は知らぬ。

「一無辜(いちむこ)を殺して天下を取るも為さず」で、その原因事情はいずれにもせよ、大審院の判決通り真に大逆の企(くわだて)があったとすれば、僕ははなはだ残念に思うものである。暴力は感心ができぬ。自ら犠牲となるとも、他を犠牲にはしたくない。しかしながら大逆罪の企に万(まん)不同意であると同時に、その企の失敗を喜ぶと同時に、彼ら十二名も殺したくはなかった。生かしておきたかった。彼らは乱臣賊子の名をうけても、ただの賊ではない、志士である。ただの賊でも死刑はいけぬ。まして彼らは有為(ゆうい)の志士である。

|

会場の空気は極度に緊張し、拍手する者もなく、咳(せき)払いする者もなかった。「しずかな太古の湖水に蘆花の声だけが響いている」(河上丈太郞)というような感じであった。

蘆花は、さらに「我々の脈管には自然に勤王の血が流れている。僕は天皇陛下が大好きである。天皇陛下は剛健質実、実に日本男児の標本たる御方である」と述べた。

そして、蘆花はさらに続ける。

|

諸君、我らはこの天皇陛下を有(も)っていながら、たとえ親殺しの非望を企てた鬼子(きし)にもせよ、何故にその十二名だけ宥(ゆる)されて、余の十二名を殺してしまわなければならなかったか。

|

蘆花は、それは君側の「輔弼(ほひつ)の責(せめ)」であるとして、その責任は明治天皇の補佐官にあるとした。そして、「若(も)し陛下の御身近く忠義硬骨の臣」があればと述べた。

|

国家百年の大計からいえば眼前十二名の無政府主義者を殺して将来永く無数の無政府主義者を生むべき種を播いてしもうた。忠義立として謀叛人十二名を殺した閣臣こそ真に不忠不義の臣で、不臣の罪で殺された十二名はかえって死を以て我皇室に前途を警告し奉った真忠臣となってしもうた。

|

講演は、やがて終盤に入っていく。

|

諸君、幸德君らは時の政府に謀叛人と見做されて殺された。諸君、謀叛を恐れてはならぬ。謀叛人を恐れてはならぬ。自ら謀叛人となるを恐れてはならぬ。新しいものは常に謀叛である。

|

そして、結論に入った。

|

諸君、我々は生きねばならぬ、生きるために常に謀叛しなければならぬ、自己に対して、また周囲に対して。

諸君、幸德君らは乱臣賊子となって絞台の露と消えた。その行動について不満があるとしても、誰か志士としてその動機を疑い得る。諸君、西郷も逆賊であった。しかし今日となって見れば、逆賊でないこと西郷のごとき者があるか。幸德らも誤って乱臣賊子となった。しかし百年の公論は必ずその事を惜しんで、その志を悲しむであろう。要するに人格の問題である。諸君、我々は人格を研(みが)くことを怠ってはならぬ。

|

この講演は、官憲の臨場の下に行われた。

蘆花にとって一髙でのこの講演は、四年前に行った講演以来二回目であった。四年前の講演は、日本がロシア帝國に勝ってポーツマス條約を締結した翌年の 1906年(明治三十九年)12月10日に「勝利の悲哀」と題して行っていた。

蘆花は 1906年(明治三十九年)7月初旬にロシアの当時首都 サンクトペテルブルグのアレキサンドル三世博物館で、ロシア人画家のヴェレシチャーギン(Vasily V. Vereshchagin 1842-1904)の油絵を観た。それはナポレオン(Napoléon Bonaparte 1769-1821)が黙然とモスクワを眼下に眺めて勝利の悲哀を感じているという作品であった。そして、日露戰爭の英雄・兒玉源太郞(1852-1906)將軍の奉天戰後の心機をナポレオンと重ね、「戰後の經營、世界的日本の發展」に戦勝酔いによる亡国の始まりを憂えて「寤(さ)めよ、日本。眼を開け、日本」と訴えるものであった。

ヴェレシチャーギンは従軍画家であった。日露戰爭のとき旅順港外で 1904年(明治三十七年)4月13日に戦死した。蘆花の言葉を借りると、「生涯非戰的繪畫を描き、一昨年(1904年)露艦ペテロパウロスクの我(大日本帝國の)敷設水雷にかゝり轟沈(ぐわうちん)せられし時、提督マカロフと共に乘組み居て海底の水屑(みくづ)と消えし」人であった。

幸德秋水は日記に、ヴェレシチャーギンを「氏は人生の苦痛に対して熱烈なる同情を有し、万国の平和を来さんが為に常に戦争の悲惨を描けり」「『軍神』として之(ナポレオン)を描ず敗北せる一個の『人間』としてなりき」「彼は実にトルストイが文章を持ってせし説教を、丹青(たんせい 鮮やかな色の絵)の技を以てなしたりき」と記した。(『幸徳秋水全集』第五巻 (明治文献)1968年)

それに対して、今回の講演は十二名の大量処刑からわずか一週間後に行った政府に対する批判であった。その内容は校内外で話題となった。

関係者の回想として「演説終りて数秒、始めて迅雷(じんらい)の如き拍手第一大敎場の薄暗(うすぐら)を破りぬ。吾人(ごじん)未だ嘗(かつ)て斯(かく)の如き雄弁を聞かず」などといった記録が残っている。ただ、検閲制度の厳しい第二次世界大戦の終結までは、当時の辯論部員らの回想記は表に出なかった。

文部省から校長の新渡戸稻造(にとべいなざう 1862-1933)と辯論部長・英文學敎授の畔柳都太郞(くろやなぎくにたらう 1871-1923)が譴責(けんせき)処分となったほかは、辯論部の学生への問題の波及はなかった。蘆花には檢事局からの出頭命令一つも来なかった。

譴責を受けた新渡戸稻造は、明治から昭和にかけての教育者、農学者である。東京英語學校、札幌農學校、東京帝國大學で学んでアメリカに留学し、京大教授や東大教授、一髙校長などを歴任していた。その後、國際連盟事務局次長として国際親善に努めた。武士道を通して日本人の心を紹介した英文の著書“Bushido: The Soul of Japan”(1900年)がある。

ところで、蘆花に辯論部員のふたりが講演依頼に行った 1911年(明治四十四年)1月22日 (日曜日)に、橫濱では、橫濱第三美暜(みふ)敎會の牧師・稻沼鑄代太(いなぬまいよた)が、幸德秋水らに同情する説教をしたとして、警察に直ちに拘引されていた。

田中耕太郞(1890-1974 後に東大教授、文部大臣、最高裁判所長官、国際司法裁判所判事)は、蘆花の講演を聴いて感動した学生のひとりであった。そして「もし蘆花の講演がもう一週間早ければ、十二名の人間が、おそらく死刑を免れたであらう」と日記に書いたといわれている。(『德冨蘆花・木下尚江集』筑摩書房 1971年)

なお、蘆花は1911年(明治四十四年)1月25日 幸德秋水ら十二名の助命を嘆願するために「天皇陛下に願ひ奉る」と題する一文を書き上げた。面識はないが同郷の東京朝日新聞主筆の池邊三山(いけべさんざん 吉太郎 1864-1912)にそれを郵送して掲載を依頼した。しかし、その前日(24日)幸德秋水らの処刑はすでに執行されていて新聞掲載には至らなかった。

大日本帝國憲法(いわゆる明治憲法)第五十七條第一項は「司法權ハ天皇ノ名ニ於テ法律ニ依リ裁判所之ヲ行フ」と規定していた。そして、大逆罪の適用については、1890年(明治二十三年)に公布・施行された裁判所構成法第五十條第二號により「大審院ハ」「第一審ニシテ終審トシテ」「裁判權ヲ有ス」とするものであった。

大逆事件の裁判は、立憲君主制で法治国家の日本において、確かに国の法規の下に行われた。しかし、当時は司法大臣が司法行政権を握(にぎ)っていた。現在から見ると、そのような中での司法権の独立には疑念の余地がある。また、合憲か違憲か、そもそも捜査方法は妥当であったか、また、そこでの状況証拠による事実認定は正当であったかなどについて、当時の状況から様ざまな問題点も指摘されている。

蘆花もそれらの事情を深く案じていたと思われるが、あえて明治天皇の恩典を請うという嘆願書の形式をとって幸德秋水らの命を何とか救いたいと願ったひとりの誠実な文学者の文章が胸を打つ。

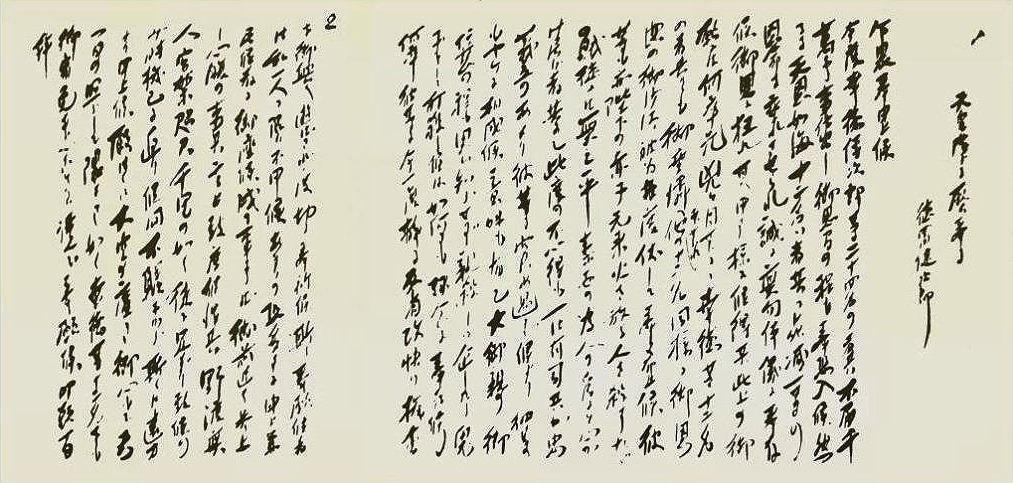

天皇陛下に願ひ奉る

乍畏奉申上候(おそれながらもうしあげたてまつりそうろう)。

今度(このたび)幸徳伝次郎等(ら)二十四名の者共不届千万(ふとどきせんばん)なる事仕出し、御思召(おんおぼしめし)の程も奉恐入(おそれいりたてまつり)候。

然るを天恩如海十二名の者共に死減一等(しげんいつとう)の恩命を垂れさせられ、誠に無勿体儀(もつたいなきぎ)に奉存(ぞんじたてまつり)候。御恩に狃(な)れ甘へ申す様に候得(そうらえ)共、此上の御願には何卒元兇と目せらるゝ幸德等十二名の者共をも御垂憐(ごすいれん)あらせられ、他の十二名同様に御恩典の御沙汰被為下度(なしくだされたく)伏して奉希上(こいねがいあげたてまつり)候。

|

德冨健次郞書「天皇陛下に願ひ奉る」

(熊本県水俣市立蘇峰記念館蔵)

|

彼等も亦(また)陛下の赤子(せきし)、元来火を放ち人を殺すたゞの賊徒には無之(これなく)、平素世の為人の為にと心がけ居(おり)候者共にて、此度の不心得も一は有司(ゆうし)共が忠義立のあまり彼等を窘(いじ)め過ぎ候より彼等もヤケに相成(あいなり)候意味も有之(これあり)、大御親(おおみおや)の御仁慈の程も思ひ知らせず、親殺しの企(くわだて)したる鬼子として打殺し候は如何にも残念に奉存(ぞんじたてまつり)候。何卒(なにとぞ)彼等に今一度静(しずか)に反省改悟の機会を御与へ遊ばされ度(たく)切に奉祈(いのりたてまつり)候。斯く奉願(ねがいたてまつり)候者は私一人に限り不申(もうさず)候。あまりの恐(おそれ)多きに申上兼居(もうしあげかねおり)候者に御座(ござ)候。

成る事ならば御前(みまえ)近く参上し心腹(しんぷく)の事共言上致度(ごんじよういたしたく)候得共、野渡無人(やとひとなく)宮禁咫尺(きゆうきんしせき)千里の如く徒(いたずら)に足ずり致候のみ。

時機已(すで)に迫り候間不躾(ぶしつけ)ながら斯くは遠方より申上候。願はくは大空の広き御心もて、天(あま)つ日の照らして隈(くま)なき如く、幸徳等十二名をも御宥免(ごゆうめん)あらんことを謹んで奉願候。叩頭(こうとう)百拝

|

ほかに「大逆事件」とよばれるものとして、1923年(大正十二年)12月27日の難波大助による攝政宮(後の昭和天皇)暗殺未遂事件、いわゆる「虎ノ門事件」も知られている。このとき蘆花は当時の東宮太夫に助命嘆願書を送っている。

1933年(昭和八年)に「瀧川(たきがは)事件」が起きた。これは京都帝國大學敎授の瀧川幸辰(たきがはゆきとき 1891-1962)が前年に中央大學法學部で「『復活』を通して見たるトルストイの刑法觀」と題して行った講演が文部省と司法省内で無政府主義的と見なされて思想弾圧に発展した事件である。瀧川敎授が休職処分になると、京大法學部では全教授が辞表を提出して抗議の意思を表明した。その中に恆藤恭(つねとうきょう 1888-1967 後の大阪市立大學初代学長・日本學士院会員)がいた。恆藤敎授はそのまま京大を辞職した。恆藤敎授はかつて 1911年(明治四十四年)2月1日に、一髙第一大敎場で新入生として蘆花の「謀叛論」を聴いて大きな影響を受けていたひとりであった。

蘆花は 1897年(明治三十年)4月に蘇峰の民友社からトルストイの人物伝を刊行していた。また、1906年(明治三十九年)には帝政ロシアの地にトルストイを訪ね、そこでトルストイの「無政府主義」に触れたり、「ヒューマニズム」(人道主義)や「土に生きること」を学んでいた。また、トルストイの「非暴力主義」や「死刑廃止論」にも思想的な影響を受けていたと思われる。

蘆花の「謀叛論」の講演は、第二次世界大戦後のヒューマニズムに基づく平和運動にも大きな影響を与えたと考えられている。

蘆花は論考「死刑廃すべし」を記している。

我が日本国民は正直で、常に義理に立つ国民である。義理は復讎(ふくしゆう)をゆるす、義理は罰(ばつ)をゆるす、戦争をゆるす、死刑をゆるす。

しかしながら我々はこの義理の関を突破(とつぱ)して、今一層の高処に上りたい。個人としても、国民としても今一層の高処に上りたい。それは仁の天地である、愛の世界である。

註文は沢山ある。まず僕は法律の文面から死刑の二字を除きたい。廃止を主張する。

|

蘆花も唱えたこの死刑廃止論は、現在も議論が続けられている。

引用文は、中野好夫著『蘆花徳冨健次郎』第一~三部(筑摩書房)1972-1974年、德冨健次郎著・中野好夫編『謀叛論 他六編・日記』(岩波書店)1976年 及び『蘆花全集』第十九卷、第二十卷(新潮社内蘆花全集刊行會)1929-1930年 によった。

第七章 蘆花の『死の蔭に』

目次へ行く

蘆花は水俣に生を得て後に、熊本、京都、愛媛縣今治、東京、神奈川縣逗子など、群馬縣伊香保で逝去するまで各地に住み、重要な足跡を残している。

蘆花はよく旅にも出かけた。

1877年(明治十年) 十歳のときの夏に、祖父・美信を見舞うために生まれ故郷の水俣を父母と同伴で訪ねている。(『蘆花日記』第四巻 大正六年4月24日)

1887年(明治二十年)京都で山本久榮に失恋して12月に鹿兒島へ逃避行したときのことについて、1917年(大正六年)10月27日の論考「井上堰水先生」では「私は到頭(たうとう)やぶれかぶれの京都を逃げ出した。東京に歸ると云ふて居たが、實は死に牽(ひ)かるゝ漂浪(へうらう)の旅立であった」と回顧している。(『蘆花全集』第十九卷)

|

蘆花のスケッチ「上州の山々」

|

蘆花は 1898年(明治三十一年)5月に妻・愛子と伊香保を初めて訪れた。その後、蘆花は亡くなるまでにこの地を九回訪れている。

「日露戰爭の旅順が落ちた其月(1905年(明治三十八年)1月)の末であった。余は何となく牽(ひ)かるゝまゝに東京から薩摩に直行して、鹿兒島にも泊らず、夜舟(よぶね)に便乘して此の有村に來た」とある。(『蘆花全集』 第十一卷)

蘆花が伊香保に1906年(明治三十九年) 1~3月に滞在したときは、日課として福音書やトルストイの著書を読み、讃美歌を歌って散策した。そこで、ロシア訪問を思い立ち、4月4日に橫濱港を備後丸で発った。

トルストイの “What to do?(われら 何をなすべきか)” は、半分讀みかけて抛(はふ)り出してあつた。決して閑却(かんきやく)する譯でも、蔑視(べつし)する譯でもない。否彼翁と自分の間はあまりに肖(に)て居る。讀む要はないまでに肖て居る。讀まなくてもよいが、顏は見たい。

『小説 冨士』 第四卷

|

|

德富健次郎『順禮紀行』

(警醒社書店 1906年)

|

1906年(明治三十九年)蘆花数え三十九歳のときに聖地パレスチナ巡礼経由でロシアにトルストイを訪ねた。そのときの紀行文『順禮紀行』(警醒社書店 1906年12月)は、オスマン帝國治政下のエルサレム訪問記などを含めて、貴重な記録となっている。聖地パレスチナへの途で 5月20日に蘆花はエジプトの大ピラミッドの頂上まで登っている。

1909年(明治四十二年)2月には、後に『小説 寄生木(やどりぎ)』として刊行される著作の執筆を依頼した故小笠原善平の家がある岩手縣を訪れた。

1910年(明治四十三年)9月には、後の随筆集『みみずのたはこと』の「過去帳から」に出てくる「關寛翁(せきかんおう)」本人の關寛斎(漢方医 1830-1912)がいる北海道を訪れている。蘆花・愛子夫妻と当時五歳の鶴子との三人の旅であった。

そのほか、時どきスケッチを目的にした水郷地帯めぐりなど、関東甲信地方を広く旅している。

蘆花夫妻は蘆花の晩年から逝去後にわたって蘆花の自伝的長編小説である『小説 冨士』第一~四卷(福永書店 1925-1928年)を刊行した。その第四卷に次の件(くだり)がある。

|

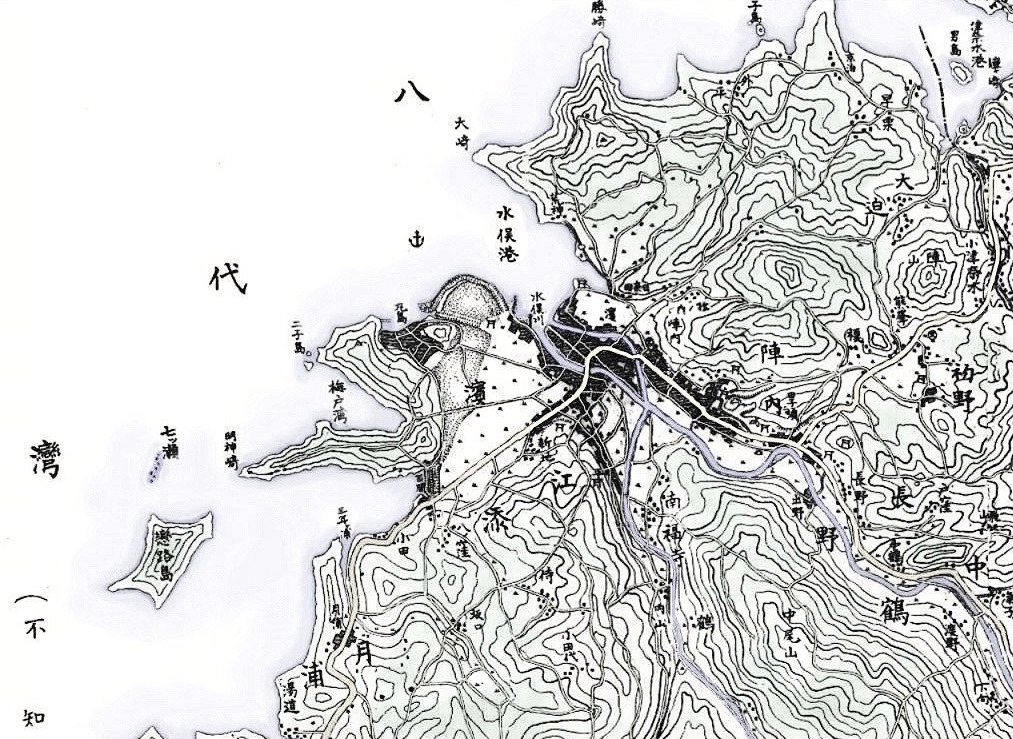

國境の山から流れて來る川が二派に分れて海に注ぐ。そこで水俣の名がある。

|

|

德冨健次郞著『死の蔭に』

(大江書房 1917年)

|

水俣では、そのころ山間部から流れ出る久木野(くぎの)川と湯出(ゆのづる)川がいったん合流し、次に洗切(あらひきり)川と古賀(こが)川の二つに分かれて海に注いでいた。水俣は川が交差して流れていたので「水俣(水股 みなまた みづまた)」と呼ばれていた。現在のJR九州新幹線新水俣駅から西に位置する市街地は、かつてこれらの川がいく度となく氾濫をくり返してできた低い平地である。

蘆花は数え四十六歳の 1913年(大正二年)9月2日から11月30日まで、妻・愛子、養女・鶴子、小笠原琴子と四名で木曾路から伊勢、九州へ、そして南滿州の大連、海城、奉天(瀋陽)、朝鮮の平壤、京城、さらに、萩、出雲、天橋立を旅行している。陸路は鉄道や馬車、海路は船を利用した。

小笠原琴子は当時二十一歳で、1909年(明治四十二年)12月に刊行された「小説寄生木が縁となつて此四五年來粕谷の宅に出たり入つたりして居る寄生木の糸子」である。粕谷で、お手伝いや鶴子の家庭教師をした。

蘆花は 1917年(大正六年)3月に、そのときの紀行文として『死の蔭に』を大江書房から刊行した。

次は『死の蔭に』の抄録である。

この旅は(普通なら出発をあきらめるような)どしゃぶりの雨の中で始まった。

|

大正二年秋九月の朝、これでも出るか往くのかと天意(てんい)さながら阻(はゞ)むやうなざあざあ降りの其中を、往くと云つたら往くのだと腹立まぎれの雨支度(あまじたく)、傘さしつれてあたふた我家を脱け出して來た一行(かう)は、兎も角も新宿驛に着いた。中央線の汽車が出る十分前である。

乘る。ぱたんと扉(と)がしまる。ぴいと汽笛が鳴つて、いきなり發車した。

八の眼、其二つは一行の主(あるじ)と名のる髯男の黑眼鏡に隱れた美しからぬ大眼球(おほめだま)である。此大眼球の持主は、最近七年の間武藏野の一隅(いちぐう)に土いぢりをして居たが、内外自他の上に面白からぬ事の重なり重なつて、今年の麥が刈られる頃には全く進退(のつぴき)ならぬ羽目に己(われ)と吾身を押しつけて了(しま)ふた。死んでのけたい。氣が狂ひさう。苦しまぎれに彼は旅行を思ひ立つたのである。井は其處(そのところ)に居て易(か)はる。然し下根(げこん)の者は兎角周圍を變へたがる。最後の逃げ場所の死に次(つ)いでは、眼に見ゆる現在から暫時(しばらく)でも移し去つてくれる旅は手頃の逃路である。而して其旅路が死への近道でないとは誰が保證し得やう?

|

旅は、あらかじめ旅程などの計画性がないものであったが、蘆花の心の中には鹿兒島があった。

蘆花は西鄕南洲(幼名小吉 後に隆盛など 通称吉之助など 1827-1877)が大好きであり、西鄕南洲の三十七回忌の命日にあたる1913年(大正二年)9月24日に墓参できるように鹿兒島に向かった。

鹿兒島に着いた翌日の9月24日が西鄕南洲の命日であった。

|

九月の二日に武藏野の茅廬(ぼうろ)をさまよひ出た氣まぐれ旅行の目當(めあて)の一は、此命日の墓參であった。其爲にこそ途中も急いだ。

眼がさめると、朝飯もそこそこ、旅裝を更(あらた)めて、翁が埋骨(まいこつ)の處淨光明寺(じやうくわうみやうじ)に出かける。

|

|

西鄕南洲(1827-1877)

(国立国会図書館蔵)

|

蘆花の西鄕南洲の墓参は 1887年(明治二十年)以来三度目であった。

西鄕南洲について、日記に「最後の敵弾を受けるまで、西鄕が『まだまだ』と進んだは、運に天に任せる大なる信頼が嬉しい。だから俺も天が殺すまでは、決して自ら殺さぬ」(『蘆花日記』第四巻 大正六年5月20日)、「何が西郷の欠点か、未だ自分には分からぬ」(同 第七巻 大正七年10月20日)と記した。

蘆花は、この『死の蔭に』で 1913年(大正二年)9月29日に德冨家の墓所のある水俣の「牧の内(牧ノ内)」に墓参したことに触れている。

|

日奈久(ひなぐ)溫泉から余の祖先墳墓の地且(かつ)は余の誕生地たる水俣までは、南へ十里。陸地(くがぢ)は三太郞の峠を越すが、海には小蒸汽が通ふて唯(たつた)二時間餘(あまり)でつい往かれる。

そこで日奈久に着いた翌日、九月二十九日の午後、埠頭(はとば)から艀(はしけ)に乘り、沖で小蒸汽に移乘し、葦北(あしきた)の海を南に向(むか)ふ。

北と東一帶は肥後の本土、西は天草諸島、南は薩摩(さつま)と其(その)島にぐるりととりまかれた東西六、七里、南北二十餘里、一寸(ちょっと)琵琶湖大の此(この)内海(うちうみ)は、景行天皇以來、大分(だいぶ)古い歷史を有(も)って居て、殊に其南部は古來(こらい)葦北の海と稱(とな)へられ、「葦北の野阪(のざか)の浦に船出して」など歌にも咏(よ)まれて、可なり歌枕になって居る。余が生まれた水俣は、此内海の南東の隅に近い濱(はま)の村である。

余を多少海に親(したし)ませたのは、此内海の碧(あを)い水(みづ)であった。十八の春、余は熊本から伊豫(いよ)に往き其夏、祖父は長く逝き、加之(しかも)其翌年の暮父母兄一家擧(こぞ)って熊本から東京に引き出たので、水俣は過去のものになったが、己(わ)が少年時代靑年時代の一部を永久に預けてある此海(このうみ)此山(このやま)此鄕(このきやう)を余は決して忘るゝことは出來ぬ。

日奈久から水俣まで十里の海岸は、所謂(いはゆる)三太郞の屏風を延べた樣な山つゞき。處々(ところどころ)或(あるひ)は淺(あさ)く或は奥深く狹い入江が陸(くが)に喰(く)ひ込んで、江の頭(かしら)には屹度(きつと)川が流れ込み、川の造った地面に町または村が沖からは隱れて住むで居る。松や雜木の茂る磯山つゞきに、砂濱と云ふものは絶えてなく、其(その)かはり盆景(ぼんけい)に欲しい樣な小島や岩が磯近くちらばつて居る。日奈久沖から汽船はずつと陸(くが)近く寄つて、磯山松の影蘸(ひた)す碧潮(あをしほ)を分け、此處其處(ここそこ)で鱸(すずき)釣る舟を其餘波(よは)に盪(うご)かしつゝ、田の浦、佐敷、津奈木と寄るたびに汽笛を鳴らして三人五人艀(はしけ)の客を上げ下ろしつゝ、南に駛(は)せて早くも水俣に來た。此處(ここ)は西北に向ふてやゝ打(うち)開け、人家が大分(だいぶ)、煙突なども見える。船着きは舊(きう)に仍(よ)つてよくない。十歳の夏上陸した同じ丸島(まるじま)から上(あが)る。